LANGE NACHT DER MUSEEN IN HALLE UND LEIPZIG

Das Antikenmuseum lädt herzlich zur Museumsnacht ein: Seien Sie Gäste unseres abwechslungsreichen Führungs- und Veranstaltungsprogrammes!

17. Mai 2025: Studieninformationstag

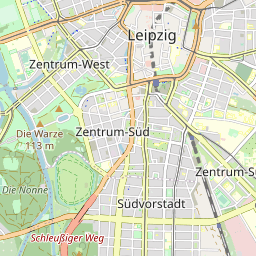

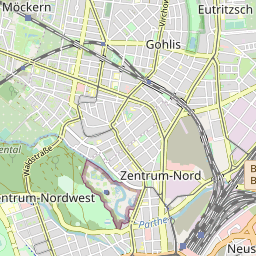

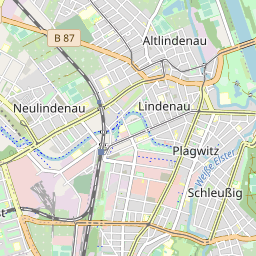

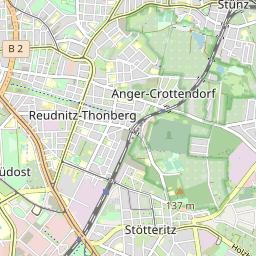

Wir laden Sie herzlich von 10 bis 15 Uhr zu unserem Studieninformationstag auf den Campus Augustusplatz ein! Schnuppern Sie einen Tag lang Campusluft, lauschen Sie spannenden Vorträgen zu unseren Studiengängen und lassen Sie sich rund um das Thema Studium beraten. Das Programm und alle Infos finden Sie auf unserer Webseite sowie auf unserem Instagram-Profil.

Hier geht es zu den neuen archäologischen Studiengängen “Archäologie, Sprachen und Geschichte Früher Kulturen” B.A. und “Mensch-Umwelt Archäologie” M.A.

Das Antikenmuseum lädt herzlich zur Museumsnacht ein: Seien Sie Gäste unseres abwechslungsreichen Führungs- und Veranstaltungsprogrammes!

In einem Teil der Dauerausstellung des Antikenmuseums lassen sich Gegenstände aus verschiedenen Werkstoffen, zum Beispiel aus Glas, Terrakotta oder Bronze entdecken. Von Terrakotta-Appliken in Pferdeform über Gipsköpfe des Alexander des Großen bis hin zu Glasgefäßen gibt es viel Neues zu sehen.

Im Archäologischen Kolloquium sprechen vorwiegend auswärtige Gäste über neue Ergebnisse ihrer laufenden Forschungen und Ausgrabungen. Im Sommersemester 2025 wird das Archäologische Kolloquium des Antikenmuseums fortgesetzt.

Wir freuen uns, dass es dieses Semester wieder in Präsenz immer um 18 Uhr…

Mit dem 08. Oktober 2024 eröffnet unsere neue Sonderausstellung "Antike, die unter die Haut geht".

Wir freuen uns über Ihren Besuch der Ausstellung im Zeitrahmen vom 09. Oktober 2024 bis zum 23. Februar 2025!

Im Zentrum der Klassischen Archäologie stehen materielle Hinterlassenschaften der Kulturen des Mittelmeerraumes von der griechischen Bronzezeit (des 2. Jahrtausends v. Chr.) bis zur allmählichen Auflösung des römischen Reiches im 5. Jahrhundert n. Chr. Traditionelle Schwerpunkte des Faches liegen im Bereich der Kunst- und Kulturgeschichte der griechischen und römischen Antike mit ihren wichtigsten Metropolen Athen und Rom, deren heutige Stadtbilder immer noch durch deutliche Spuren ihrer antiken Geschichte geprägt sind. Berücksichtigung finden auch ländliche und städtische Gebiete Nordafrikas, Kleinasiens, Südfrankreichs und der iberischen Halbinsel mit ihren wichtigen urbanen Zentren wie Alexandria, Ephesos, Milet oder Pergamon. Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich damit von der Atlantikküste bis in den Vorderen Orient und zum indischen Subkontinent. Besonderes Augenmerk liegt auf der Gestaltung von Leben und Lebensraum in antiken Gesellschaften. Dadurch widmet sich das Fach zum einen den historischen Grundlagen für die nationalstaatlich geprägten Kulturen des modernen Europa. Zum anderen ermöglicht es, in historischer Dimension grundlegenden und aktuellen Themen des gesellschaftlichen Zusammenlebens nachzugehen, wie etwa der Konstruktion von „eigen“ und „fremd“.

Archäologische Materialien werden durch eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden erschlossen und interpretiert. Neben die traditionellen Ausgrabungen und Oberflächenbegehungen (Surveys) sind naturwissenschaftliche Methoden wie Geophysik, Paläobotanik oder Archäozoologie von großer Bedeutung für Interpretationen der Antike. Besondere Bedeutung kommt den Methoden zur Erforschung bildlicher Überlieferungen in den unterschiedlichsten Gattungen und deren Tradition zu. Das Verständnis materieller Kultur im kulturgeschichtlichen Kontext ermöglicht darüber hinaus auch die Erarbeitung kulturwissenschaftlicher Modelle. Thematisiert werden beispielsweise Diskurse um soziale Rollen in einer antiken Gesellschaft. Diese Vielfalt an Methoden ergibt für die archäologische Tätigkeit ein Zusammenspiel aus handwerklicher Praxis (zum Beispiel im Rahmen einer Grabung oder im Museum) und theoretischer Modellbildung.

Durch die bildbasierte Lehre im Bereich der Klassischen Archäologie eignet sich das Studium zum Erlernen von Schlüsselkompetenzen wie der Visualisierung wissenschaftlicher Fragestellungen und Lösungsansätze. Die enge Einbindung des Leipziger Antikenmuseums, der Lehr- und Studiensammlung antiker Originale und der Gipsabguss-Sammlung in die Lehre ermöglicht den Studierenden, archäologische Methoden unmittelbar am Objekt zu erlernen und zugleich praktische Kompetenzen für die berufliche Zukunft zu erwerben. Damit werden die Grundlagen für eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten und Forschen in den archäologischen Disziplinen gelegt und zugleich, durch den Erwerb von Schlüsselqualifikationen, Perspektiven für fachnahe Tätigkeiten im Bereich von Museen, der Denkmalpflege, Verlagen und anderen Kultureinrichtungen eröffnet.

Der Lehrbereich Klassische Archäologie bildet an unserer Universität Leipzig zusammen mit der Ur- und Frühgeschichte und der Alten Geschichte eine zentrale Säule des Bachelorstudiengangs Archäologie und Geschichte des Alten Europa. Der Aufbau des Studiengangs trägt einem ausgewogenen Verhältnis von Theorie und Praxis Rechnung, indem in verschiedenen Lehrformen Fachwissen und methodische Fertigkeiten im Umgang mit materiellen Kulturgütern und -phänomenen vermittelt werden. Gemeinsam mit der Ur- und Frühgeschichte bietet der Lehrbereich der Klassischen Archäologie den Master-Studiengang Archäologie der Alten Welt an.

Am 22.02.2024 fand an der Universität Leipzig das 1. Mitteldeutsche Absolvent:innentreffen der Klassischen Archäologie (MIDAKA) statt.

Zum PROGRAMM

Zum BERICHT

Am 15.11.2024 fand die Podiumsdiskussion "Der antike Mittelmeerraum – Potenziale eines Wissensgebietes" statt.

Zum PROGRAMM

Zur Videoaufnahme

Am 16.11.2024 fand die Veranstaltung Meeting Archaeologies - Was macht die Leipziger Archäologie am Mittelmeer? statt

Zum PROGRAMM

Am 22.01.2025 fand das interne Kolloquium am Lehrbereich der Klassischen Archäologie statt.

Zum PROGRAMM

Am 31.01.2025 fand an der Universität Jena das 2. Mitteldeutsche Absolvent:innentreffen der Klassischen Archäologie (MIDAKA) statt.

Zum PROGRAMM

Zum Bericht

Am 07.02.2025 fand der 1. Karrieretag Archäologie an der Universität Leipzig statt.

Zum Poster

Zum Flyer

Zum Bericht

Für eine Übersicht über vergangene Kolloquia am Lehrbereich klicken Sie hier

.

Der Beginn archäologischer Lehrtätigkeit an der Leipziger Universität geht auf den Professor für Poesie JOHANN FRIEDRICH CHRIST zurück, der ab 1735 den Studierenden erstmals Zeugnisse antiker Kunst zur kritischen Beurteilung vorlegte und damit den akademischen Archäologie-Unterricht in Deutschland einleitete. Kaum 100 Jahre später erfolgte 1834 die Gründung einer „antiquarischen Gesellschaft“, aus der 1874 als feste Universitätseinrichtung das Archäologische Seminar entstand.

Nach dem Vorbild von Göttingen und Bonn wurde seit 1840 auch in Leipzig eine Lehr- und Studiensammlung antiker Kunst aufgebaut, die trotz hoher kriegsbedingter Verluste heute immer noch zu den größten akademischen Kunstmuseen zählt. In der Folge entwickelte sich das Leipziger Archäologische Seminar zu einer angesehenen Lehr- und Forschungsanstalt, an der einflussreiche Gelehrte wie JOHANNES OVERBECK, FRANZ STUDNICZKA, HERBERT KOCH und BERNHARD SCHWEITZER das Fach vertraten und aus der nicht wenige bedeutende Archäologen wie ANDREAS RUMPF und ERNST LANGLOTZ hervorgingen.

Dem Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg unter Schweitzer und Koch setzten 1968 die gegen „bürgerliche Bildungsfächer“ gerichteten Maßnahmen der 3. Hochschulreform ein Ende: Der Lehrstuhl für Klassische Archäologie wurde aufgelöst und die Lehr- und Studiensammlung in Depots verbannt. Die Einrichtung bestand bis zur Wende als „Fachbereich Archäologie“ fort.

1991 wurde der Lehrstuhl für Klassische Archäologie wiedereingerichtet. Von 1991 bis 1997 hatte EBERHARD PAUL den Lehrstuhl inne, in dessen Amtszeit eine erste Neuordnung von Institut, Studiengang und Antikenmuseum fiel. Seit 1994 wurde das Institut mit Bibliothek, Fotothek und Mediathek kontinuierlich wiederaufgebaut, 1999 konnten – 125 Jahre nach der Gründung – die Räumlichkeiten im restaurierten historischen Gebäude Ritterstraße 14 am Nikolaikirchhof bezogen werden. Das angeschlossene Antikenmuseum ist in der Alten Nikolaischule bereits seit 1994 zugänglich. In den nächsten Jahren gilt es, die ehemals berühmte Sammlung von Gipsabgüssen griechischer und römischer Plastik instandzusetzen und sie für die Lehre nutzbar zu machen. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde durch die Aufstellung einzelner gereinigter Abgüsse im Studiensaal und in den anderen Räumlichkeiten des Instituts getan. Durch die intensive Einbindung der Sammlung und des Antikenmuseums in den Lehrbetrieb konnte an die goldenen Zeiten der Leipziger Klassischen Archäologie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angeknüpft werden.

Im Rahmen struktureller Umbrüche an der Universität Leipzig im Jahre 2014, erfolgte die Anbindung der Klassischen Archäologie als Lehrstuhl an das historische Seminar. Im gleichen Zug begann die Erarbeitung eines neuen Bachelorstudiengangs in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Alte Geschichte und der Professur für Ur- und Frühgeschichte. Mit dem 2018 schließlich eröffneten Studiengang „Archäologie und Geschichte des Alten Europa“ wird aktuellen Ansprüchen an interdisziplinäre Lehre Rechnung getragen und die glanzvolle Geschichte der klassischen Archäologie in Leipzig fortgeschrieben.

Die Bibliothek der Klassischen Archäologie ist eine Zweigstelle der Universitätsbibliothek, zur Nutzung ist die Benutzerkarte der Universitätsbibliothek erforderlich. Die Bibliothek umfasst zur Zeit über 16.000 Monographien, etwa 5.000 Zeitschriftenbände und 8.000 Sonderdrucke.

Die Zweigstelle ist eine Präsenzbibliothek mit Möglichkeiten der Ausleihe. Die Ausleihe ist hierbei an die Zeiträume des bibliothekarischen Service zwischen 10:00 und 13:00 Uhr gebunden.

Sehr alte, fragile Publikationen oder Sonderformate sind separat untergebracht, deren Nutzung ist nach Rücksprache mit dem Personal vor Ort möglich. Für das Scannen von Auszügen steht ein Buchscanner in den Räumen der Bibliothek für Ur- und Frühgeschichte (3. OG) sowie ein Buchscanner im Zeitschriftenraum der Klassischen Archäologie (2.OG) zur Verfügung.

Zum Scannen entnommene Bücher sind in den ausliegenden Listen der Bibliotheksaufsicht zu vermerken.

Über den folgenden Link gelangen Sie zur Sonderdruckdatenbank der Klassischen Archäologie.

Kontakt

Ritterstraße 14, 2. OG

Der Lehrbereich der Klassischen Archäologie empfiehlt die Nutzung der archäologisch-kunsthistorischen Bild-Datenbank (arkuBiD). Studierende, die für ein Referat, eine Lehrveranstaltung oder eine Seminararbeit Abbildungen benötigen, können diese über die Mediathek per Mail unter Angabe der benötigten Informationen (siehe Tutorial weiter unten) bestellen. Vor eine Bestellung bitte vorab bei arkuBiD prüfen, ob die Abbildungen bereits in der Datenbank vorhanden sind.

Sollten Sie Fragen zur Nutzung von arkuBiD haben, wenden Sie sich gerne an die studentischen Hilfskräfte der Mediathek in den unten genannten Sprechzeiten.

Kontakt

Ritterstraße 14, 2. OG, Zimmer 206

mediaklassarch(at)uni-leipzig.de

Öffnungszeiten

Montag 12 - 17 Uhr

Dienstag & Mittwoch 11 - 13 Uhr

Donnerstag 14 - 16 Uhr

Im folgenden Video-Tutorial erhalten Sie eine Einführung in die Nutzung von arkuBiD

Die Bestände der Fotothek im Studiensaal in der Ritterstraße 14 umfassen Aufnahmen archäologischer Denkmäler aller Gattungen, darunter zahlreiche historische Fotographien des 19. Jahrhunderts. Nutzung und Öffnungszeiten nach Absprache mit dem Sekretariat.

Das Antikenmuseum bildet einen zentralen Pfeiler des Archäologiestudiums an der Universität Leipzig. Es ist im Rahmen verschiedener Kooperationen in die universitäre Lehre und Forschung eingebunden und besetzt einen wichtigen Platz im kulturellen Leben Leipzigs.

Unter folgendem Link gelangen Sie zur Website des Antikenmuseums.

Habilitationen

Lang, Jörn: Zum semantischen Verhältnis von Figur und Ornament in der attischen und unteritalischen Vasenmalerei

Adlung, Sebastian: Botschaften für den Boten. Eine archäologische Studie zur Gestaltung griechischer Siedlungen und Landschaften vom 6. - 4. Jh. v. Chr. im Spiegel von Bild- und Bauwerken des Hermes

Dissertationen

Günzel, Adriana: Ballık Mağarası. Ein Höhlenheiligtum der Meter in Mysien

Hatje, Berglind: Siedlungsgeschichte der Mikroregion von Pergamon

Fohgrub, Anne: Monumentalgräber mit Tonnengewölbe in Anlehnung an den Typ der Makedonischen Kammergräber auf dem Balkan, in Kleinasien und im Schwarzmeergebiet

Neuenfeld, Nicole: The (Intra-)Urban Peripheries of Pergamon. A Multi-Scalar Study on Adaptive Processes in Transitional Urban Fabrics from the Hellenistic to Roman Imperial Periods

Bachelorarbeiten

Trapp, Lucien-Cornell: Demosion Sema. Zur Entstehung und Entwicklung griechischer Staatsbegräbnisse in klassischer Zeit

Giner, Alexa: Architektur und Kult. Die Abata im Heilkontext der Asklepiosheiligtümer

Wnuck, Zoe: Ein mythischer Gegenstand in Wort und Bild – Die Aigis in Texten und auf attischen Vasen des 8. bis 5. Jhs. v. Chr.

Kanheißner, Aliyah: Die Isis-Terrakotte ÄMUL 5070

Küsters, Moritz: “Griechen” und “Einheimische” in Kampanien. Der Bronzegürtel als Träger einer ethnischen und kulturellen Identität?

Habilitationen

Tombrägel, Martin: Griechische Städteneugründungen im 4. Jahrhundert v. Chr. Regionale Veränderungserscheinungen in der östlichen Mittelmeerwelt (abgeschlossen 2014)

Haug, Annette: Das Bild des Körpers als kulturelle Selbstbeschreibung. Körperkonzeptionen im Athen des 8. und 7. Jh. v. Chr. (abgeschlossen 2009; erschienen unter dem Titel Die Entdeckung des Körpers. Körper- und Rollenbilder im Athen des 8. und 7. Jh. v. Chr., Berlin - New York 2012)

Pirson, Felix: Ansichten des Krieges. Kampfreliefs klassischer und hellenistischer Zeit im Kulturvergleich (abgeschlossen 2005; erschienen unter dem Titel Ansichten des Krieges. Kampfreliefs klassischer und hellenistischer Zeit im Kulturvergleich, Wiesbaden 2014)

Dissertationen

Völkel, Sandra: Urbane Wirtschaftsräume in der Mikroregion Pergamon im Vergleich mit ausgewählten Poleis in Kleinasien. Eine Untersuchung der Wirtschafts- und Handelsbauten unter besonderer Berücksichtigung der epigraphischen Quellen (abgeschlossen 2023)

Feige, Michael: Die Landwirtschaftsanlagen römischer villae rusticae in Mittelitalien vom 2. Jh. v. Chr. bis 2. Jh. n. Chr. (im Druck)

Böttcher-Ebers, Jessica: Der Bogen als visuelles Zeichen im römischen Stadtbild. Zum Bedeutungswandel eines Architekturelements in der späten Republik (abgeschlossen 2007; erschienen in ANTIQUITATES - Archäologische Forschungsergebnisse, Band 57, 2012)

Fendt, Astrid: Archäologie und Restaurierung. Die Ergänzung der Großplastik in der Berliner Antikensammlung des 19. Jahrhunderts (betreut in Leipzig und Bielefeld, abgeschlossen in Bielefeld 2009; erschienen Berlin - New York 2012)

Masterarbeiten

2024

Schilling, Robin: Pyramiden in der Argolis? Beschreibungen und Erklärungen zu den Bauten bei Elliniko und Lygourio

Armonies, Frederike: Ein Komplex etrusko-italischer anatomischer Votivterrakotten in der Skulpturensammlung Dresden

2020

Al Jarad, Sarah: Die Büsten im Giardino di Boboli

Blechschmidt, Marco: Zisternenverfüllungen im Bereich der sogenannten Alten Stadtgrabung von Pergamon. Zur Rekonstruktion von Hausinventaren und Haushaltsaktiviäten anhand von Zisternenfunden

Scholz, Johanna: Römische Kolonien in Norditalien im 2. Jh. v. Chr. – Pisaurum und Luna im Vergleich

Stephanie Werner: Archaische Statuenweihungen von Korai und Kuroi. Olympia und Samos im Vergleich

2018

Zentile, Sandra: Städtisches Wohnen in Pergamon: Perspektiven der Erforschung vor dem Hintergrund aktueller Forschungstendenzen

2016

Bertram, Jennifer: Tanagräerinnen im Antikenmuseum der Universität Leipzig

Puchta, Anja: Das Parisurteil in der attischen Vasenmalerei

Schakat, Romy: Das Isis-Heiligtum in Pompeji

2015

Hielscher, Adrian: Neue Ausgrabungsbefunde frühkaiserzeitlicher Wandmalerei aus der Umgebung von Rom

Schmid, Dominique: Die Rolle der Frauen in griechischen Symposienbildern des 6. und 5. Jh. v. Chr.

2014

Christoffersen, Victoria: Die Antoninus Pius-Säule auf dem Marsfeld in Rom (Kritischer Forschungsbericht)

Fritschka, Helen: Hellenistische Ringergruppen

Kreiser, Jane: Mythologische Darstellungen auf Dachterrakotten republikanischer Wohnbauten in Mittelitalien. Untersuchung zu Herkunft, Funktion und stilistischer Entwicklung

Krüger, Anna-Lena: Die Olpetta. Form und Funktionsbereiche einer republikanischen Gefäßgruppe

2013

Pasieka, Paul: Zisternen im Suburbium von Rom

2012

Dreßen, Anne-Sophie: Bilder von Philosophen und Dichtern im Kontext pompejanischer Wohnhäuser

Feige, Michael: Die landwirtschaftliche Erschließung und Gliederung des Suburbiums von Rom in republikanischer Zeit. Aktuelle Perspektiven der archäologischen Forschung

Kutzsche, Herbert: Die choregischen Weihgeschenke in Athen – ein kritischer Forschungsbericht

Siebert, Mandy: Klassische und orientalische Komponenten in den Bilderzyklen der Synagoge von Dura-Europos

Skibbe, Katrin: Herakles Mousikos und Herakles im Bürgergewand im römischen Ambiente

2011

Köhler, Leona: Thermen und Bäder im Stadtbild der römischen Kaiserzeit. Ein Überblick zu den Städten im Westen des Imperium Romanum

Müller, Asja: Vergleichende Studien zum hellenistisch-römischen Grabkult (Petra – Paphos – Alexandria)

Bachelorarbeiten

2025

Ströhmann, Yann Noah: Das Nymphäum des Herodes Atticus in Olympia

Maron, Felix: Materialisierung der politischen Kultur der späten römischen Republik in der zeitgenössischen Grabarchitektur

2024

Zahn, Johannes: Ostia und der Tiber. Bauliche und geomorphologische Überlegungen

Gravenhorst, Milena: Das Motiv des Frauenraubs auf römischen Sarkophagen

Oehlrich, Claudia: Monumentalisierung der sakralen Landschaft von Agrigento

2023

Melcher, Tina: Die Büste der Klytia

Baer, Madeleine: Die Verbindung der gräco-ägyptischen Baubo-Terrakotten zu Kult und Mythologie der Demeter

Rusche, Moritz: Sparagmos-Darstellungen in der attisch rotfigurigen Vasenmalerei

Birkefeld, Pia: Der Kontakt zwischen dem römischen Reich und dem China der Han-Dynastie anhand archäologischer Funde

Richter, Jonathan: Herakles und die Hesperiden in bildlichen Darstellungen

von Thadden, Julia: Wasserversorgung im antiken Rom - eine soziale Stadtpolitik?

Schaefer, Rahel: Die Darstellung von weiblichem Medizinpersonal in der Antike. Ein Vergleich schriftlicher und archäologischer Quellen aus der römischen Republik und römischen Kaiserzeit

Reger, Lukas: Stadtrömische Grabbauten von Freigelassenen in der hohen Kaiserzeit

Hengfoss, Jan: Grabbeigaben in Tarquinia - Villanova und Etrusker im Vergleich

Herrmann, Mika: Bildliche Konstruktionen gleichgeschlechtlicher Beziehungen in der griechischen Vasenmalerei klassischer Zeit

2022

Hartmann, Jennifer: Pferde in der Antike. Reiterstandbilder im Vergleich

Gentsch, Cristopher: Cáceres el Viejo - Überlegungen zu einem römischen Lager in der spanischen Extremadura

Apelt, Joana: Das Poseidonheiligtum von Kap Sunion in der Archaik

2021

Kumar, Rani-Maria: Die Agora der Italiker auf Delos. Architektur und Funktion

Rose, Celine: Weibliches Rollenverständnis am Beispiel der Grabdenkmäler in den römischen Städten Mainz und Köln

Hafften, Moritz: Die kaiserliche Familie auf dem Grand Cameé in Paris

2020

Hanke, Katharina Sophia: Die frühchristlichen Thekladarstellungen

Held, Ida: Das Motiv des Tanzmädchens auf attisch-rotfigurigen Vasen

Petermann, Jacqueline: Das Kyklopenabenteuer in der archaischen und klassischen Vasenmalerei

Günzel, Adriana: Familienporträts auf spätantiken Goldgläsern

Knobloch, Télumée: Agora und Entstehung der Polis. Das Fallbeispiel Dreros (Kreta)

Ziegler, Alexandra: Vogeldarstellungen in der protogeometrischen und geometrischen Vasenmalerei

2019

Lubentsov, Pavel: Der Bogen des Septimius Severus. Architektur und Topographie im Kontext der severischen Repräsentation am Forum Romanum

2018

Al Jarad, Sarah: Kaiserzeitliches Wohnen am Beispiel der Casa de la Exedra im Kontext der nova urbs (Itálica)

Armonies, Frederike: Repräsentatives Wohnen in Griechenland. Das Beispiel der Peristylhäuser

Götz, Marlene: Die Casa di Sallustio in Pompeji als Beispiel römischer Wohnkultur

2017

Neubauer, Cornelia: Das Bildprogramm von Sant’Apollinare Nuovo in Ravenna

Scholz, Johanna: Herakles und der nemeische Löwe in der Vasenmalerei des 6. bis 4. Jhs. v. Chr.

Werner, Stephanie: Der Arestempel auf der Agora von Athen

2016

Bigalke, Katharina: Das Reiterrelief Albani

Blechschmidt, Marco: Das Forum von Ostia in flavischer bis hadrianischer Zeit

Glunk, Heiko Michael: Pacheis. Somatische Erscheinungsbilder in der ostionischen Bildkunst archaischer Zeit

Pollakowski, Ariane: Transformatuon des Mythos in spätarchsicher und klassicher Zeit. Die Bilder des Theseus und Minotauros

Thiele, Anna Christiane: 'Der Raub des Hylas' im Opus sectile-Bild der Iunius Bassus-Basilica

2015

Krug, Tobias: Die Stadtmauern von Pergamon. Überlegungen zu Funktion und Erscheinungsbild im historischen Wandel

Zentile, Sandra: Hellenistische Gruppen in der Glyptik

Strecke, Adrian: Statuen sitzender Dichter und Denker des 3. Jhs. v. Chr. (Studien zur Ikonographie und Chronologie)

2014

Bertram, Jennifer: Die Marc Aurel-Säule. Stilistischer Habitus und mediale Aussagekraft.

Friebel, Matthias: Die Venus Genetrix

Netzband, Ramona: Die dynastische Idee in der Neugestaltung Roms unter Augustus

Puchta, Anja: Die Theseus-Minotauros-Bilder in der schwarzfigurigen Vasenmalerei Athens

Steglich, Julika: Die Stadtgeschichte von Solunt im 3. Jh. v. bis zum 1. Jh. n. Chr.

2013

Haase, Astrid: Der Pasquino

Hielscher, Adrian: Der Palazzo delle Colonne in Ptolemais

Müller, Katharina: Die Weißpappelbasis vom Marsfeld in Rom

Schakat, Romy: Die Skylla-Gruppe von Sperlonga

Schwarz, Anja: Griechische Kultorte im römischen Paestum

Walther, Stefanie: Römische Girlandendekoration in cäsarisch-augusteischer Zeit

2012

Fritschka, Helen: Der sogenannte Jüngling von Eretria

Gutowsky, Paul: Das Relief des Archelaos von Priene

Jasmer, Madeline: Zur Eleganz der Intellektuellen auf römischen Sarkophagen

Kant, Viktoria: Das Pompeiustheater in Rom

Kretschmar, Susanne: Der säkulare Gehalt mythologischer Wandbilder in pompejanischen Wohnhäusern

Winkler, Sindy: Hellenistische Bibliotheken – archäologische Befunde und literarische Quellen

2011

Bartholomäus, Marion: Funktion und Interpretation von Kouroi

Kreiser, Jane: Die Öffentlichen Thermen von Pompeji in architektursoziologischer Perspektive

Krüger, Anna-Lena: Die Thermen von Kyrene in ihrem urbanistischen Kontext. Überlegungen zur kommunikativen Qualität römischer Architektur

Schmidt, Carla: Die Statuenausstattung der Trajansthermen in Kyrene. Körper und Räume im medialen Diskurs

Wiemert, Robert: Die Hydrotechnik römischer Thermen

2010

Bauer, Iris: Die Baugeschichte der Casa del Criptoportico (I 6, 2-4) und das Motiv der versenkten Bogenportikus in Pompeji

Dreßen, Anne-Sophie: Die Casa dei Postumii VIII 4, 4.49 und ihre Funktion in der letzten Phase von Pompeji

Feige, Michael: Die Datierung der ersten Bauphase der Casa del Fauno im Spiegel der neuesten Forschungen

Kames, Maria: Speiselokale am Golf von Neapel. Murecine und die Suburbanen Thermen im Vergleich

Müller, Gregor: Funktion und Datierung der Bauten an der Südseite des Forums von Pompeji

2009

Golub, Binia: Tiere und Mischwesen in athenischen Grabbezirken des 4. Jhs. v. Chr. – Ausstattungselemente und Fragen zur Bedeutung

Köhler, Leona: Die archäologischen Grundlagen zur Benennung der römischen Kaiserporträts am Beispiel von Nero und Trajan

Kutzsche, Herbert: Die Rolle des Gymnasions in griechischen Poleis hellenistischer Zeit. Eine archäologische Studie am Beispiel von Pergamon, Olympia und Eretria

Müller, Asja: Die griechischen Nekropolen von Alexandria ad Aegyptum. Ein kritischer Forschungsbericht zu rezeptionsästhetischen Aspekten

Siebert, Mandy: Urbanistischer Wandel der Hafenstadt Ostia vom 1. Jh. v. bis zum 2. Jh. n. Chr.

Magisterarbeiten

2017

D’Agostino, Natalie: Die Darstellung von Kindern auf ostgriechischen Grabreliefs. Studien zur Ikonographie und Bedeutungsgeschichte

2012

Nickel, Tobias: Seleukeia am Tigris als hellenistische Residenzstadt

Walther-Dunkel, Franziska: Der römische Kaiserkult in Pergamon und Ephesos

2011

Dallinger, Marcel: Siedlungshygiene in römischen Städten. Eine Untersuchung anhand der Beispiele Rom, Pergamon und Pompeji

Eicks, Christine: Schiffsdarstellungen auf römischen Sarkophagen. Funktion und Bedeutung im Kontext der Bilder

Kriegelstein, Jasmin: Wasserluxus in römischen Stadthäusern

Külbel, Loreen: Die Fora in den römischen Städten der Nordwestprovinz – ein kritischer Forschungsbericht

Raatzsch, Renè: Hafen-Stadt, Hafenanlagen der frühen und mittleren Kaiserzeit und ihr Einfluss auf die Stadtentwicklung anhand der Beispiele von Ephesos, Ostia/Portus und Caesarea Maritima

Thorak, Raphael: Das Marsfeld in der Spätantike

2010

Böhme, Caroline: Die Ritualdarstellungen auf der François-Vase zwischen Mythos und Lebenswelt

Grimm, Alexander: Ikonographie und Bedeutung von Nilbildern in römischen Wohnhäusern

Keweloh, Anneke: Befund, Fund und Interpretation. Die beiden „Traditionsgrabungen“ Pergamon und Ephesos im Vergleich

Macheleid, Anja: Die Ikonographie der Artemis in spätklassischer und hellenistischer Zeit

Weigel, Linda: Die Horrea von Rom. Urbanistische Lage, architektonische Gestaltung und ökonomische Funktion (2010)

2009

Neumann, Philip: Die Tempel der Athena in griechischen Städten. Zur Rolle der Göttin in archaischer und klassizistischer Zeit

Werner, Anica: Hat Raoul Schrott Recht? Eine Bestandsaufnahme der Argumente pro und contra „Homers Heimat. Der Kampf um Troja und seine realen Hintergründe“

2008

Franke, Vinzenz: Damnatio Memoriae. Aspekte und Ergebnisse der jüngeren archäologischen Forschung

Maltusch, Sven: Der Telephosfries des Pergamonaltars. Rekonstruktion, Grundlagen der Datierung, Deutung

2007

Kolbe, Evelyn: Waffenweihungen in griechischen Heiligtümern

Vetterlein, Gregor: Die Gruppe „Aphrodite mit Eros und Psyche“ im Dresdner Albertinum (Hm 183). Studien zu hellenistischen Eros- und Psyche-Bildern

2006

Khan, Nicole: Die Welt der Lebenden und der Toten auf attischen Grabreliefs. Ein kritischer Forschungsbericht

Meyer, Martina: Das Stadtbild von Glanum zwischen römischer Republik und Kaiserzeit

2005

Wetzig, Saskia: Der Musenzyklus aus dem Odeion der Villa Hadriana

2004

Daniel, Ilonka: Zur Ikonographie und Deutung von Campanaplatten mit Darstellungen aus dem römischen Staatskult

Heinritz, Mareike: Der Niobidenmythos als Thema römischer Sarkophage im Bosporanischen Reich

Schuhmann, Axel: Sacella in römischen Theatern – ihre Funktion und Bedeutung im Rahmen des Herrscherkults

Tzanini, Marios: Gestaltung und Ausstattung des Philippsgrabes in Vergina – ein „Prunkgrab“ in spätklassischer Zeit

2003

Fendt, Astrid: „Im Gewand der Amazonen“. Zur Ikonographie eines antiken Identifikationsmodells

2002

Langer, Stephanie: Die kunsttheoretischen Passagen bei Plinius d. Ä., Naturalis Historia XXXIV

Petzholtz, Verena: Die figürlichen Sarkophagappliken aus Gips im Antikenmuseum der Universität Leipzig

2001

Böttcher-Ebers, Jessica: Das Motiv des Bogens in der spätrepublikanischen Architektur

Erkmen, Tûbâ: Herakles im Garten der Hesperiden. Ikonographie und Bildersprache in archaischer und klassischer Zeit

Golde, Steffen: Römische Fora. Ergebnisse und Tendenzen der Forschung

Helmert, Angelika: Der Typus der sogenannten Aspasia (Sosandra, Europa). Kopienkritik, Datierung, Interpretation

Landschreiber, Nadine: Der Stellenwert des italo-korinthischen Kapitells in architektonischem und städtebaulichem Kontext

1998

Moritz, Regina: Das Alexandermosaik. Kritische Bestandsaufnahme der Forschungsgeschichte

Für das 1. Berichtsblatt Leipziger:innen unterwegs siehe hier