Besonderen Zuspruchs erfreuen sich auch in diesem Jahr Kommununikations- und Medienwissenschaft, Medizin, Germanistik, Geschichte, Betriebswirtschaftslehre, Lehramt Gymnasium, Rechtswissenschaft, Soziologie, Politikwissenschaft, Kulturwissenschaft oder Informatik, wo die Zahl der Neuimmatrikulierten zwischen 200 und 400 liegt. In Fächern mit universitätsinternen Zulassungsbeschränkungen wie Biochemie (6-fach), Kommunikations- und Medienwissenschaft (10-fach), Kulturwissenschaften (7-fach) oder mit zentralem Numerus clausus wie Psychologie (6-fach) liegen die Bewerberzahlen um ein Mehrfaches über den tatsächlich vorhandenen Studienplätzen.

Für die ungeminderte Anziehungskraft der Universität spricht der beachtliche Anteil ausländischer Studierender (8 Prozent) ebenso wie die Tatsache, dass jeder fünfte Student aus den Alten Bundesländern kommt.

Zu den Neuerungen im Studienprogramm, in dem insgesamt mehr als 200 Studienfächer angeboten werden, gehört die Studienrichtung Bioinformatik im Diplomstudiengang Informatik und die Möglichkeit, Ost-, Süd- und Westslavistik (Polnisch oder Tschechisch) in einem dreijährigen Bachelor-Studiengang (Baccalaureus Artium) zu belegen.

Viermal Preisverleihung zur Immatrikulationsfeier

Dass es der Universität ernst damit ist, den Stellenwert einer guten Lehre zu erhöhen und die Studentenbetreuung wieder ins Zentrum zu rücken, unterstreicht die erstmalige Vergabe eines Förderpreises für Lehre - gestiftet von der Vereinigung von Förderern und Freunden der Universität Leipzig. Die ersten Preisträger sind Prof. Dr. Jörg Knoll (Erziehungswissenschaftliche Fakultät) und Prof. Dr. Reinhard Welter (Juristenfakultät).

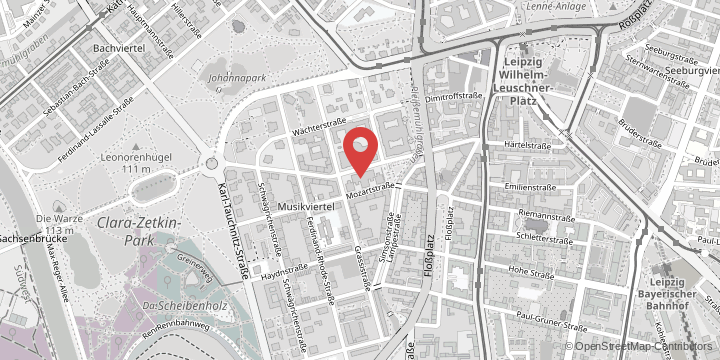

Ebenfalls zur Immatrikulationsfeier am Mittwoch im Gewandhaus wurde der Wolfgang-Natonek-Preis des Fördervereins an Studenten mit herausragenden Studienleistungen und besonderem Engagement für Interessen der Universität verliehen. Die diesjährigen Preisträger sind Ulrike Helmstedt (Fakultät für Chemie und Mineralogie) und Sven Petermann (Historisches Seminar). Der Preis erinnert an den ersten freigewählten Studentenratsvorsitzenden nach dem Kriege, Wolfgang Natonek, der 1947 wegen seines Widerstandes gegen die Gleichschaltung der Universitäten von den Machthabern zu einer vieljährigen Gefängnisstrafe verurteilt und für sieben Jahre eingekerkert wurde.

Den zum sechsten Male verliehenen DAAD-Preis für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender erhielt in diesem Jahr aus der Hand des Rektors der Pharmazie-Student Zacharie Vissiennon aus Benin.

Eine weitere Auszeichnung wurde im Gewandhaus vollzogen - sie ging an den Leipziger Universitätschor unter Leitung von Universitätsmusikdirektor Wolfgang Unger. Sie erhielten den von der Deutschen Phonoakademie vergebenen Echo-Klassik-Preis, die höchste Auszeichnung für Musikproduktionen auf industriellen Tonträgern, die seit acht Jahren jährlich ausgelobt wird. Der Chor erhielt den Preis 2001 für die Produktion der Liturgischen Sätze von Hugo Distler mit der Firma Thorofon in der Kategorie "Chorwerkeinspielung".

Zukunftsträchtige Forschungsfelder

Auf dem Gebiet der Forschung ist das bislang beste Ergebnis in der Einwerbung von Drittmitteln (65,5 Millionen DM) hervorzuheben, wenngleich die Universität selbst hier noch erhebliche Reserven sieht. Immerhin konnten auf diese Weise fast 1500 Forschungsprojekte gefördert und über 700 Stellen für Wissenschaftler und Mitarbeiter finanziert werden. Ein Anstieg ist auch bei den Habilitationen (45) und Promotionen (474) zu verzeichnen. Zehn Stiftungsprofessuren (davon drei in Vorbereitung) erweitern das Lehr- und Forschungsspektrum; zu den Geldgebern gehören Partner in der Wirtschaft und Wissenschaft wie die Wüstenrot-Stiftung, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die Telekom oder die Deutsche Forschungsgemeinschaft.

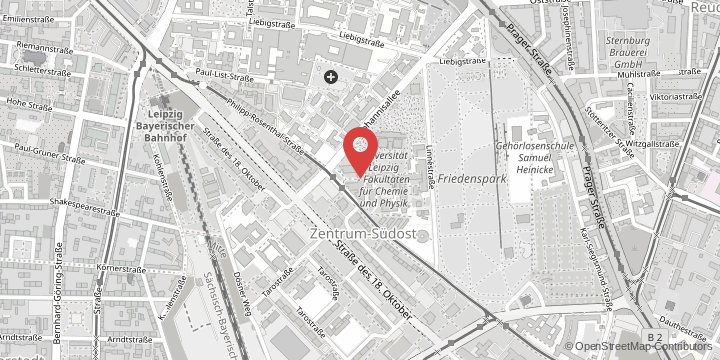

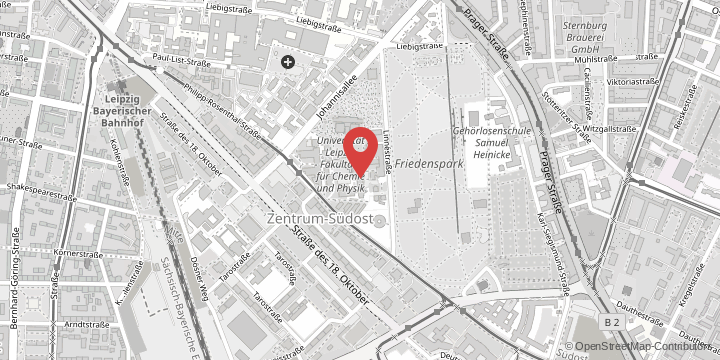

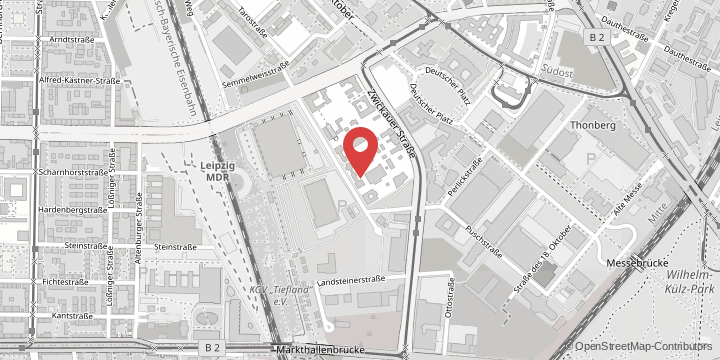

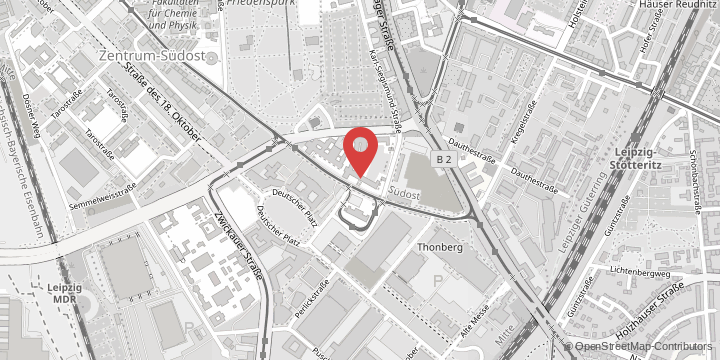

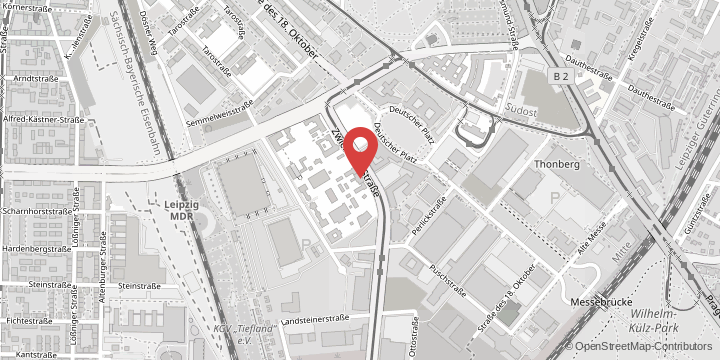

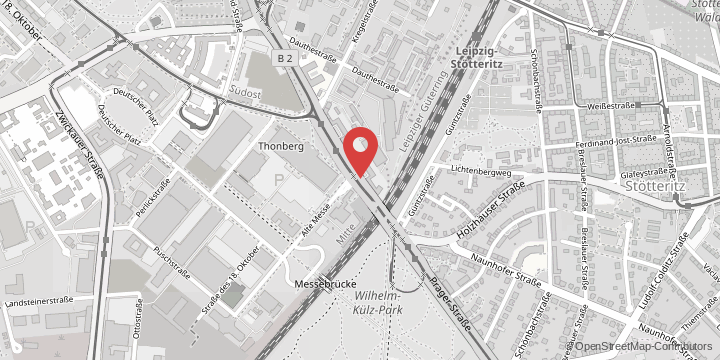

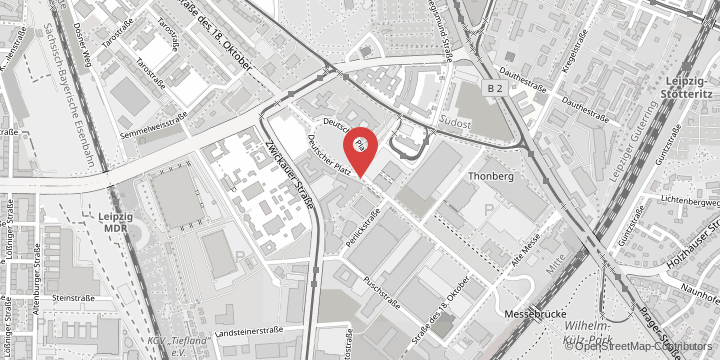

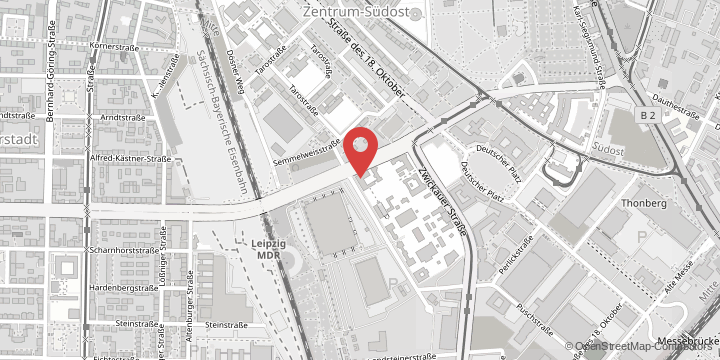

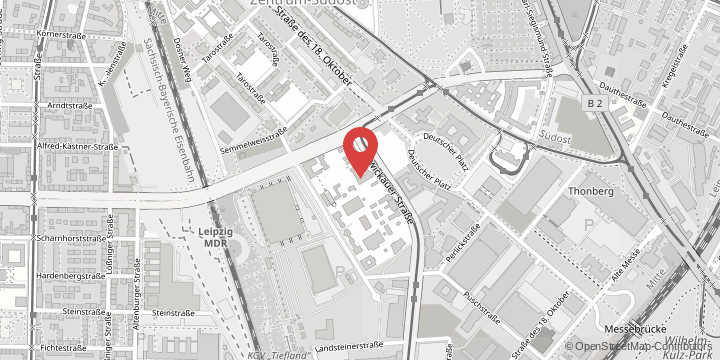

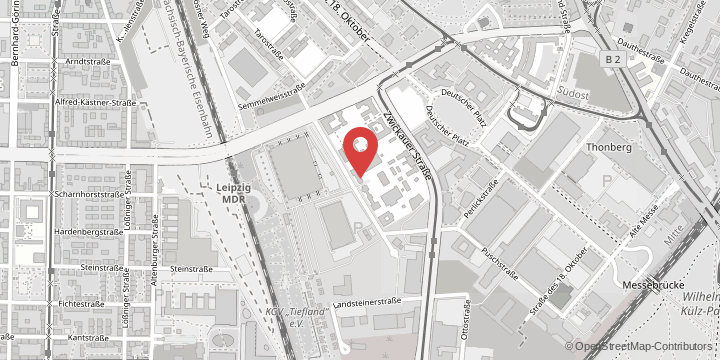

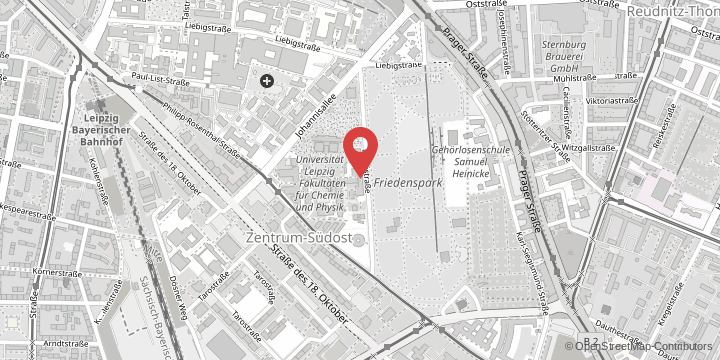

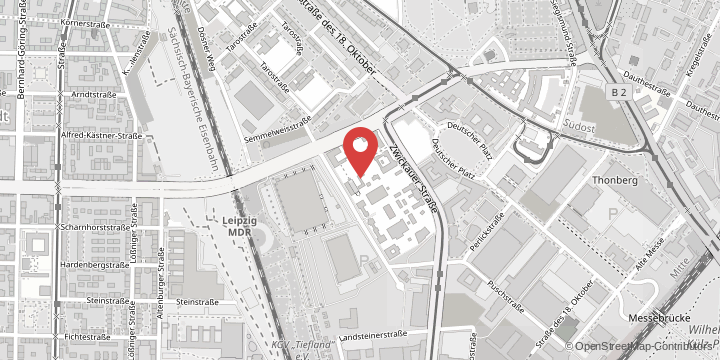

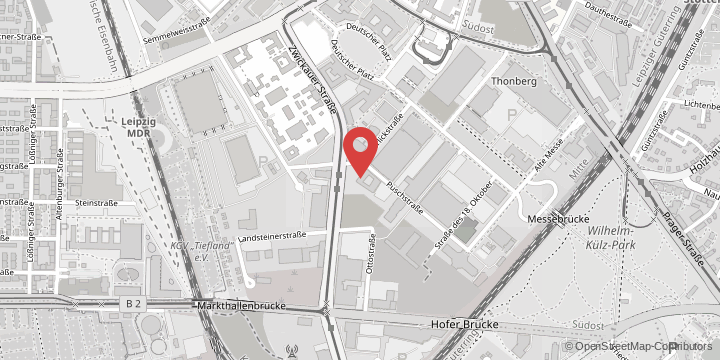

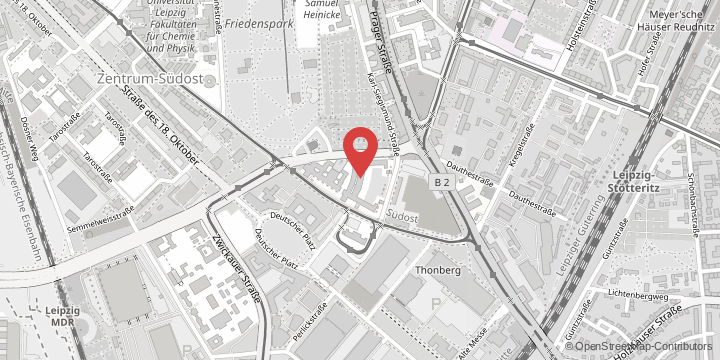

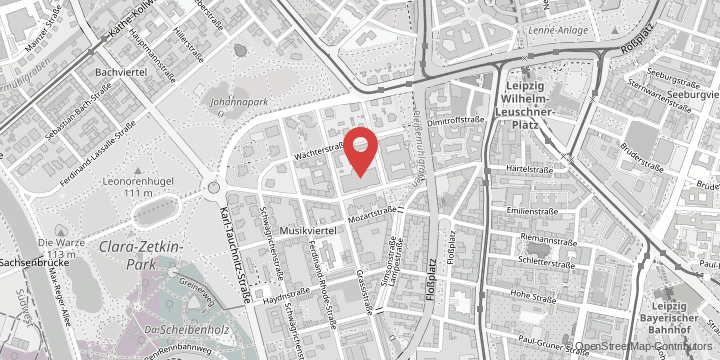

Mit der Errichtung des Biotechnologisch-Biomedizinischen Zentrums in Leipzig - Baubeginn am Standort der Alten Messe ist im Spätherbst 2001 - verbunden ist die Berufung sechs neuer Professoren und die Einrichtung sechs selbstständiger Nachwuchsgruppen. Damit wird zum einen die vorhandene Kompetenz auf so zukunftsträchtigen Forschungsfeldern wie Moleküldesign und medizinisch-molekulare Biotechnologie erweitert und zum anderen durch die Ausgründung von jungen Firmen aus der Universität und die Entwicklung neuer marktfähiger Produkte die Wirtschaftskraft Leipzigs gestärkt.

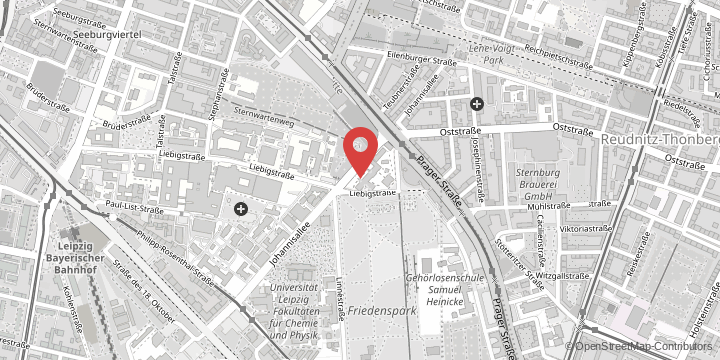

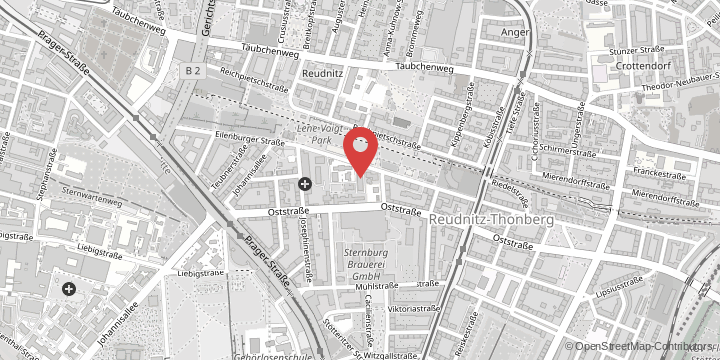

Zu den zwei bestehenden Sonderforschungsbereichen ("Moleküle in Wechselwirkung mit Grenzflächen"; "Regionenbezogene Identifikationsprozesse. Das Beispiel Sachsen") kam ein dritter hinzu: "Differenz und Integration. Wechselwirkungen zwischen nomadischen und sesshaften Lebensformen in Zivilisationen der Alten Welt", der gemeinsam mit der Martin-Luther-Universität Halle betrieben wird. Ziel des Forschungsverbundes von Archäologen, Althistorikern, Orientalisten, Geographen und Ethnologen ist ein verbessertes Verständnis des Aufeinanderangewiesenseins unterschiedlicher Lebensweisen, exemplarisch dargestellt an den mannigfachen Interaktionen zwischen mobilen und sesshaften Bevölkerungsteilen, die sich von der Antike bis heute verfolgen lassen. Zuversichtlich ist die Universität, dass die außerordentlich positive Begutachtung eines Antrags zum Thema "Protein-Zustände mit zellbiologischer und medizinischer Relevanz" Anfang Oktober dann auch zur Etablierung eines weiteren Sonderforschungsbereichs durch die DFG führt. Durch ein Zusammenwirken von Medizinern, Pharmazeuten und Protein- und Biochemikern sollen hier die neuen Technologiefelder "Zellbiologie" und "Molekulare Medizin" weiter ausgebaut werden. Erfolg hatte die Universität bereits bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit ihrem von Wissenschaftlern aus 16 Instituten erarbeiteten Antrag für eine Förderung auf dem Gebiet der Bioinformatik. Als eine von fünf Einrichtungen in Deutschland erhält sie in den kommenden fünf Jahren neun Millionen DM für die Einrichtung des Studiengangs Bioinformatik und für den Aufbau eines Interdisziplinären Zentrums für Bioinformatik.

Mit der Gründung von weiteren Zentren setzt die Universität ihren Weg der Forcierung von interdisziplinärer Zusammenarbeit und der Bündelung von Forschungskapazitäten jenseits der Fakultätsgrenzen und letztlich der weiteren Profilbildung fort. So wird jetzt (15. November) das Lateinamerika-Zentrum eröffnet; gegründet wurden in diesem Jahr auch das Zentrum für Magnetische Resonanz und das Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung.

Neubauten bestimmen zunehmend das Gesicht der Universität

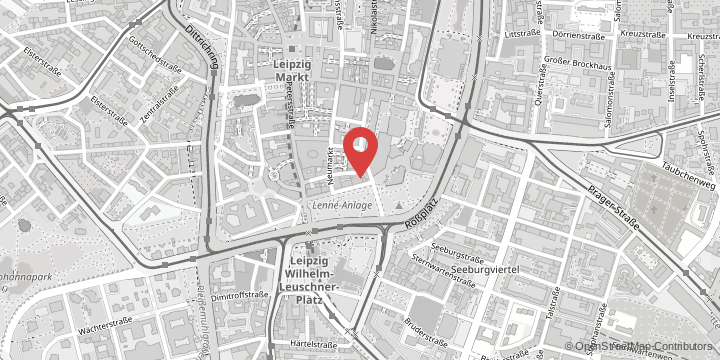

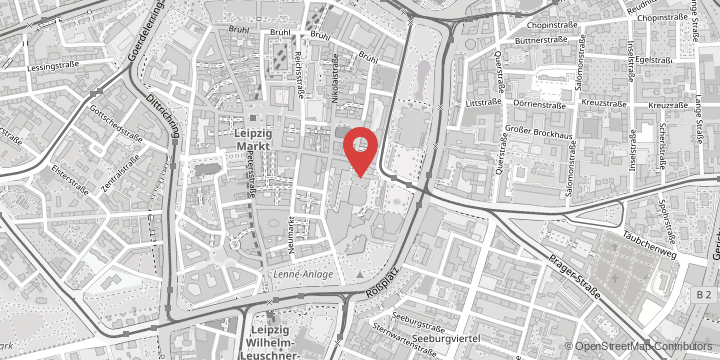

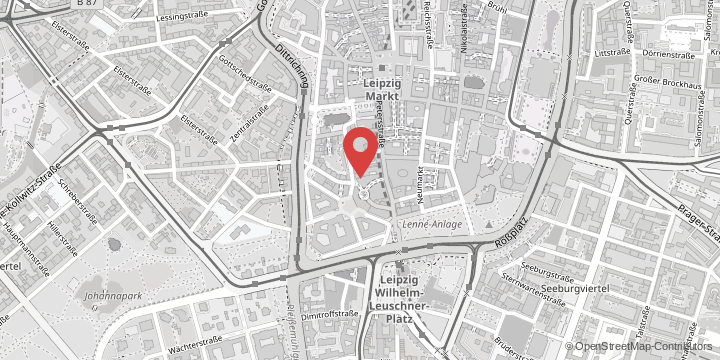

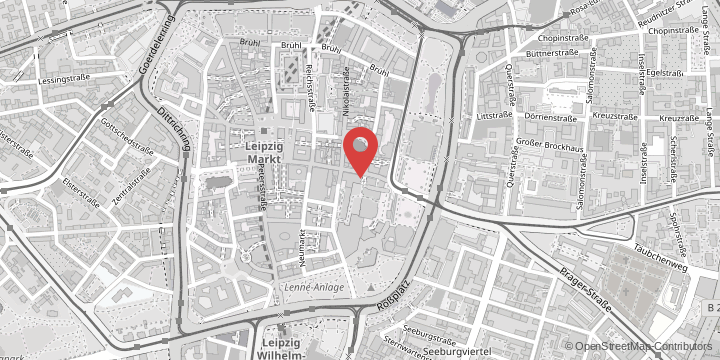

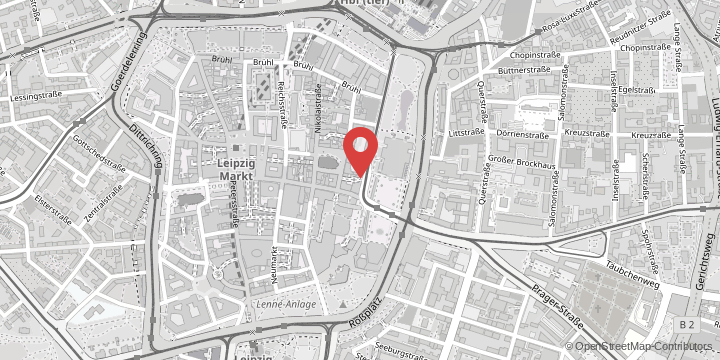

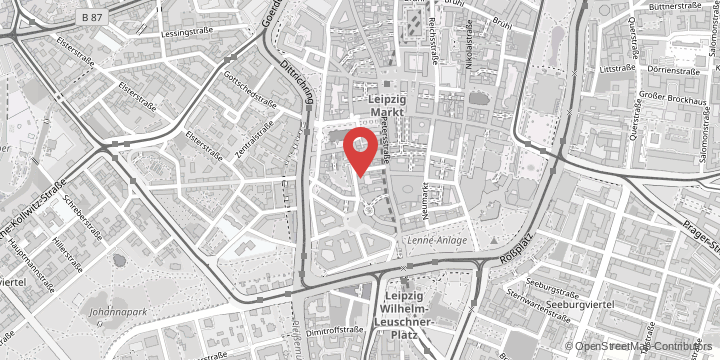

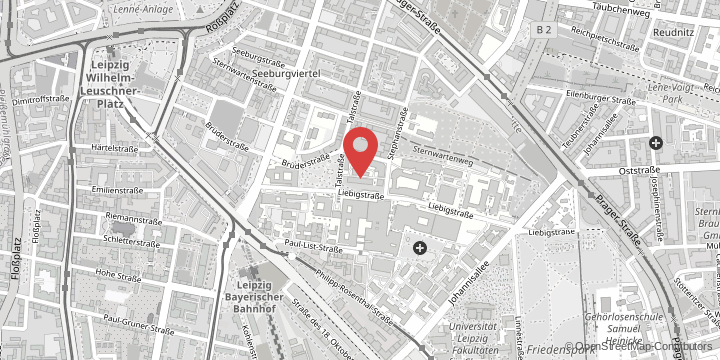

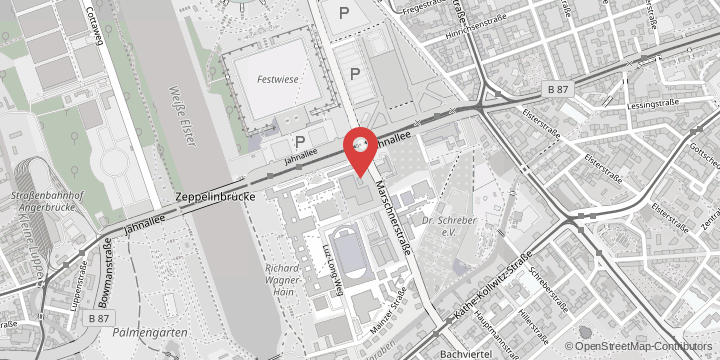

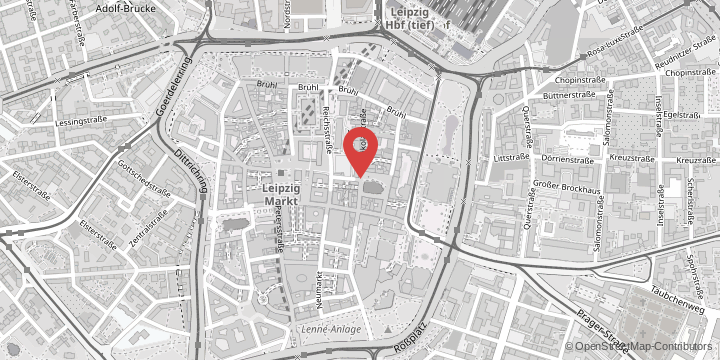

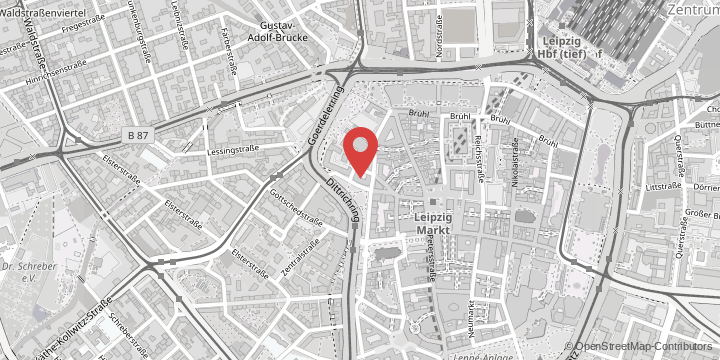

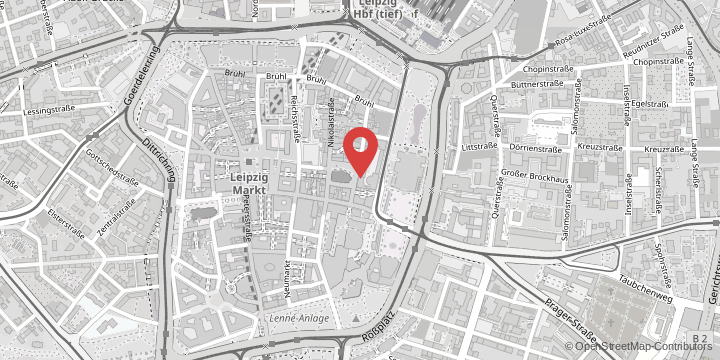

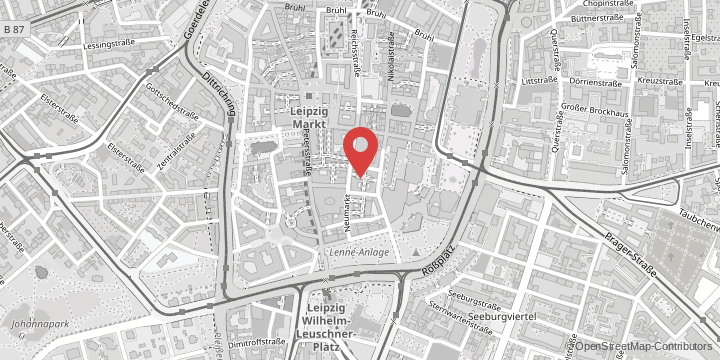

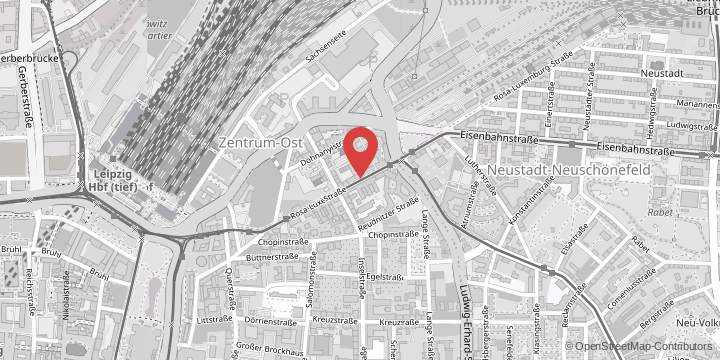

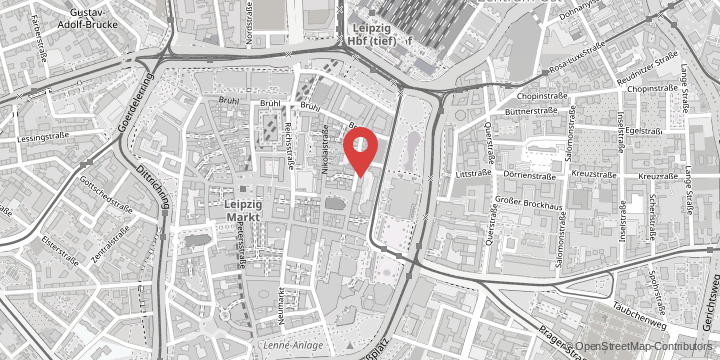

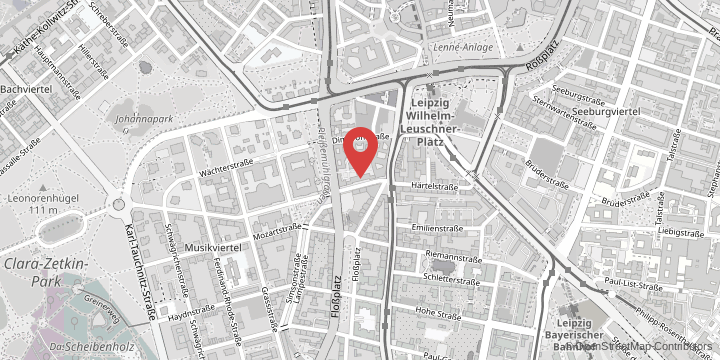

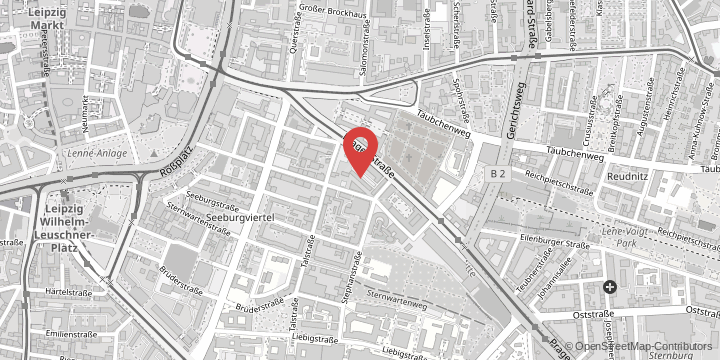

Mit der Auslobung eines zweistufigen europaweiten Architektenwettbewerbs, dessen erste Ergebnisse noch in diesem Jahr zu erwarten sind, ist die Universität einen entscheidenden Schritt weitergekommen in ihren Bemühungen um einen Neu- und Umbau ihres innerstädtischen Campus am Augustusplatz mit dem Herzstück eines neuen Aulagebäudes als neues geistiges Zentrum der Universität an der Stelle der 1968 gesprengten Universitätskirche. Zu den Vorhaben an diesem Platz gehören weiterhin eine neue Mensa, ein neues Fakultätsgebäude für die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, ein großer Hörsaal und die Rekonstruktion des Hörsaal- und Seminargebäudes.

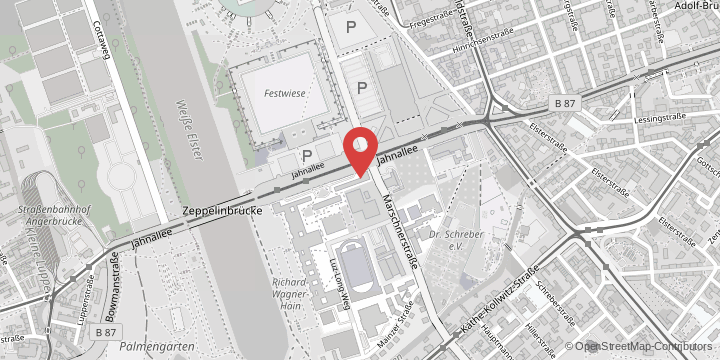

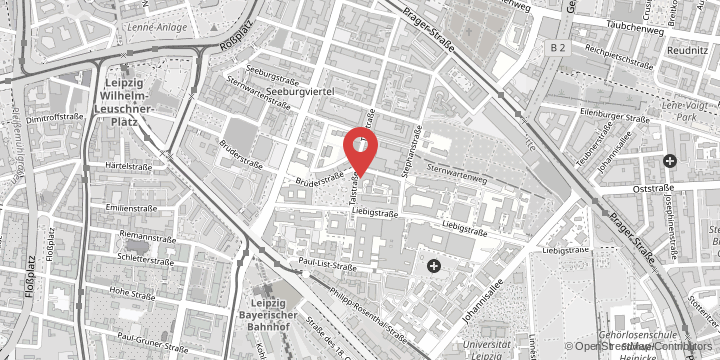

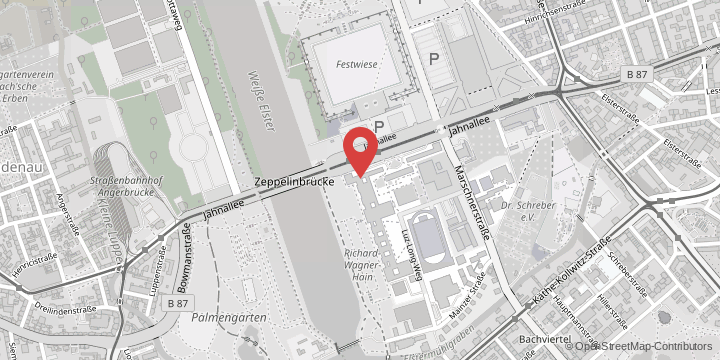

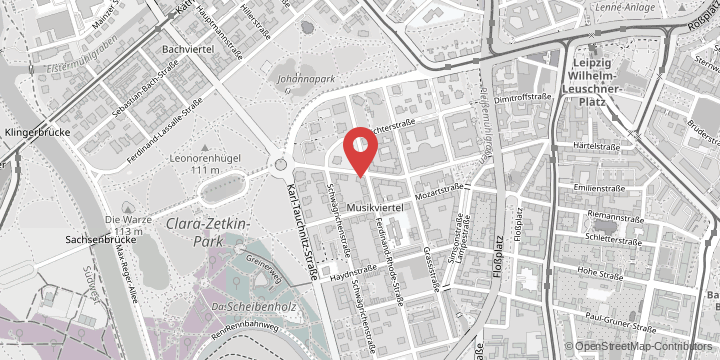

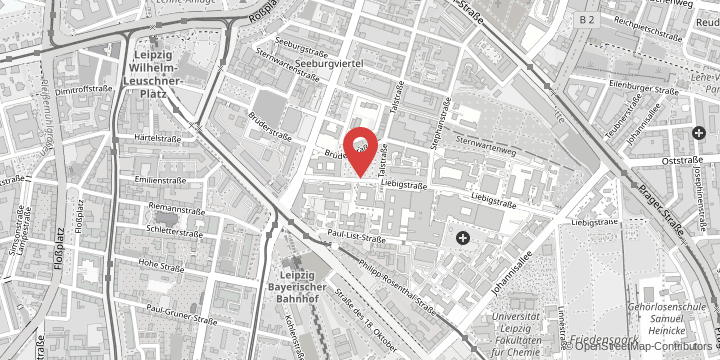

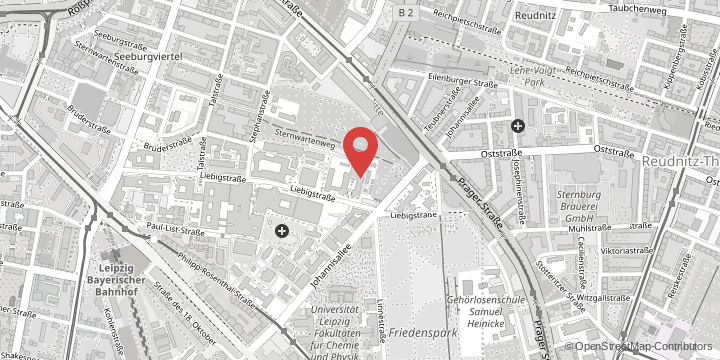

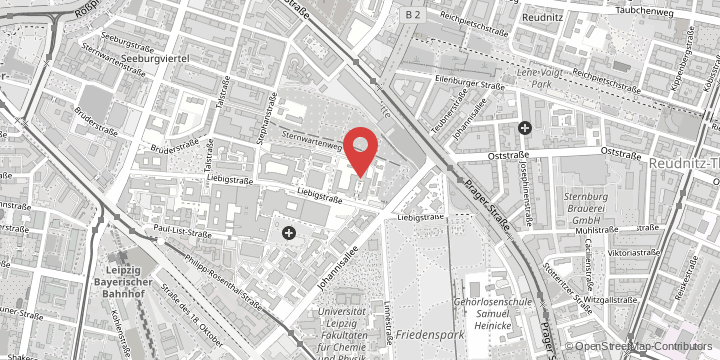

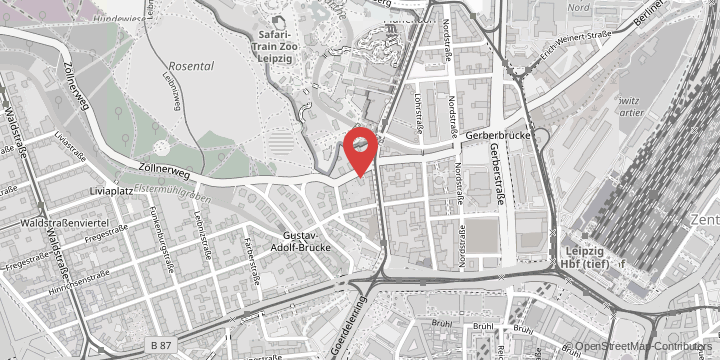

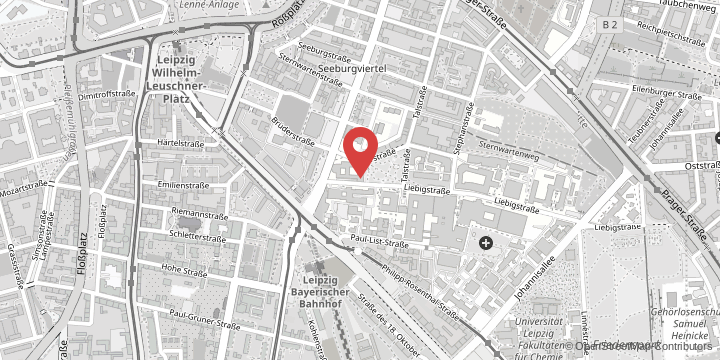

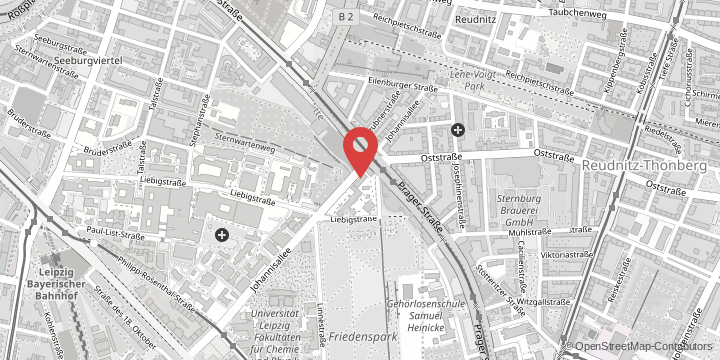

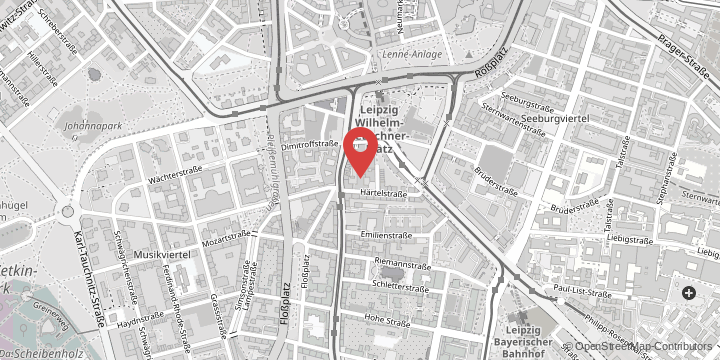

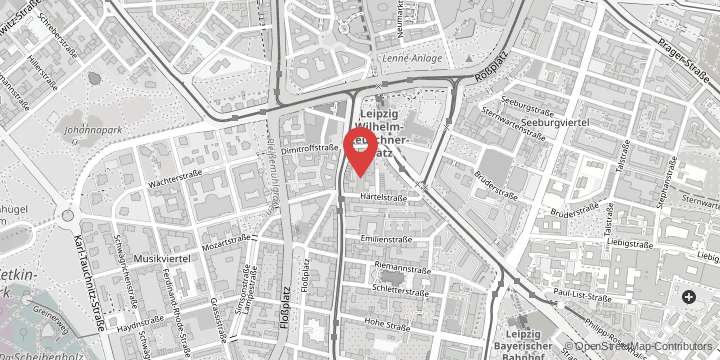

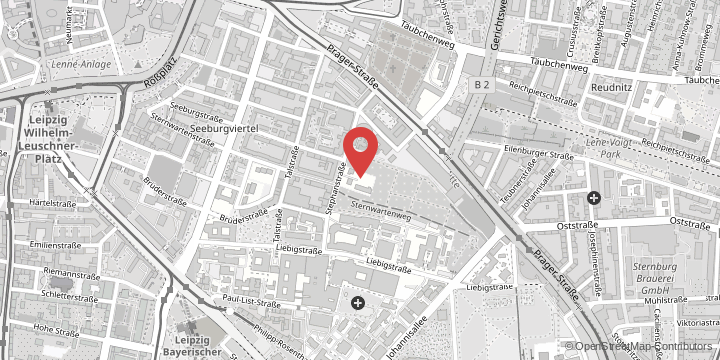

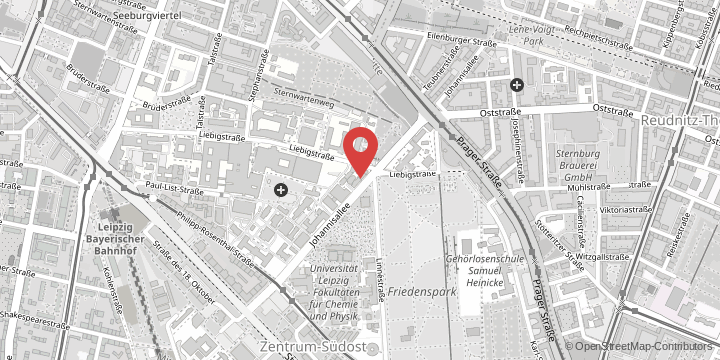

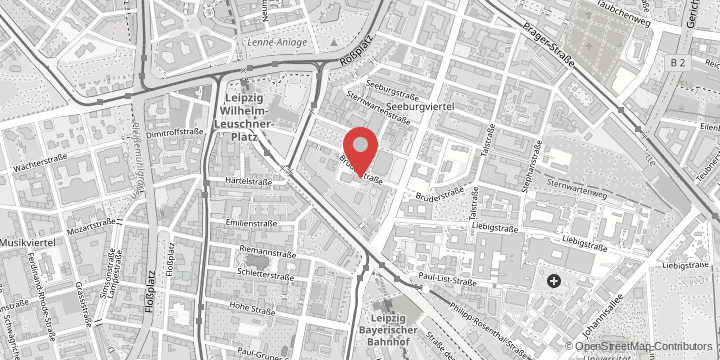

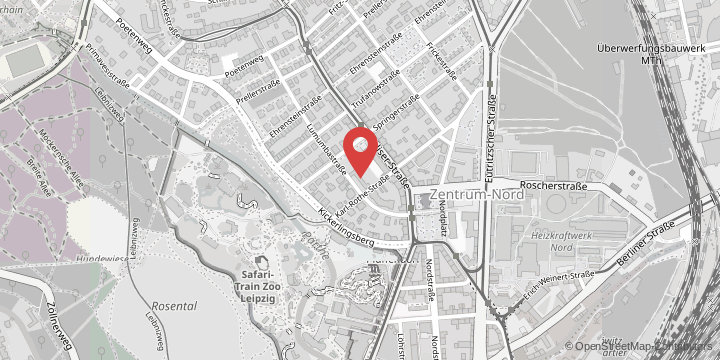

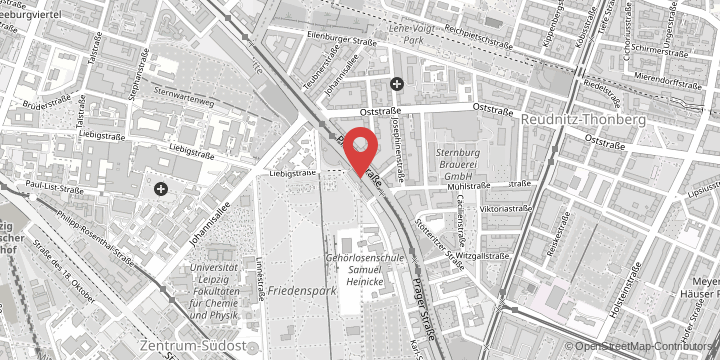

Gegenwärtig beziehen die Juristen ihr neues Domizil, das Juridicum, in der Petersstraße, und Anfang 2003 können die Geisteswissenschaftler der Universität von ihrem Neubau gegenüber der Universitätsbibliothek Besitz ergreifen, deren Wiederaufbau bereits im Herbst 2002 abgeschlossen sein wird. Insgesamt befinden sich zur Zeit neun Bauvorhaben mit Gesamtkosten von rund 300 Millionen DM in der Baudurchführung. Noch nicht darin enthalten ist das an der Alten Messe entstehende Biotechnologisch-Biomedizinische Zentrum, mit dessen Bau im kommenden Monat begonnen wird und dessen universitärer Teil bereits ein Jahr später fertiggestellt sein soll.