Nun sind gesellschaftliche Konflikte nichts genuin Neues. Doch etwas scheint diesmal anders. So mehrt sich in den Betrachtungen die Sorge, dass diese (neue) Konfliktlinie diesmal bis hin zur Gefährdung der gewohnten liberalen Demokratie reichen könnte. Gesprächsunfähigkeiten, Radikalisierung auf verschiedenen Seiten des politischen und gesellschaftlichen Spektrums und immer schärfere wechselseitige Abwertungen zwischen den neuen Gegner:innen, verstärken den Eindruck eines diesmal – anders in früheren Zeit (vor allem durch Institutionalisierung von Verhandlungen) – nicht mehr einzuhegenden Konfliktes. Möglicherweise liegt dies daran, dass die beobachteten Polarisierungen gleich mehrere Konflikte bündeln und in unterschiedlichen Räumen zu finden sind. Sei es der Gegensatz zwischen flexiblen Kosmopoliten, welche die Globalisierung mitgestalten und begrüßen, und Kommunitaristen, die in der Globalisierung Ende und Anfang allen Übels sehen, seien es eine sich verstärkende Kluft zwischen ländlichen und städtischen Gebieten oder eine „Mauer in den Köpfen“ zwischen West- und Ostdeutschen oder West- und Osteuropäern, auffällig ist die kulturelle Anlage der Konflikte. Oder anders gesagt: Konflikte beruhen vor allem auf der Ebene der politischen Kulturen und Einstellungen der Beteiligten, weit seltener sind sie in sozialstrukturellen Unterschieden begründet. So ist dann die querliegende Verbreitung der Konfliktlinien nicht überraschend, welche sich durch Länder, Bundesländer, Regionen und Familien ziehen. Zeigen nicht Entwicklungen, wie in den USA, Großbritannien, Ungarn und Polen, wie unversöhnlich und emotionalisiert diese Konflikte geworden sind? Und vor allem, wie wenig verhandelbar?

Damit wird deutlich, warum der (gelegentlich harmonisierte) Wunsch nach gesellschaftlichem Zusammenhalt, zusammen mit der Sorge um ihn, heute so sichtbar wird. Doch schon die Gruppe, die in den Zusammenhalt einbezogen werden soll, unterscheidet sich. So betonen Rechtspopulist:innen und Rechtsradikale, dass Migranten, Menschen anderer Herkunft, eben nicht in Genuss dieses Zusammenhalts kommen sollten. Was zeigt, dass kollektive Identitäten eine Rolle für die Konflikte spielen. Aufzuklären ist auch, wie tief der Zusammenhalt gehen soll. Reicht es, dass man sich – wie in der politischen Kulturforschung vorgesehen – auf grundsätzliche Spielregeln und eine Anerkennung der Verfassung, der Demokratie und sonstiger Pluralität verständigt, oder sieht man die Notwendigkeit einer Leitkultur, welche sogar Umgangsformen normieren möchte. Letztlich die wichtigste Frage ist: Wie gefährlich sind die Konflikte für die liberale Demokratie?

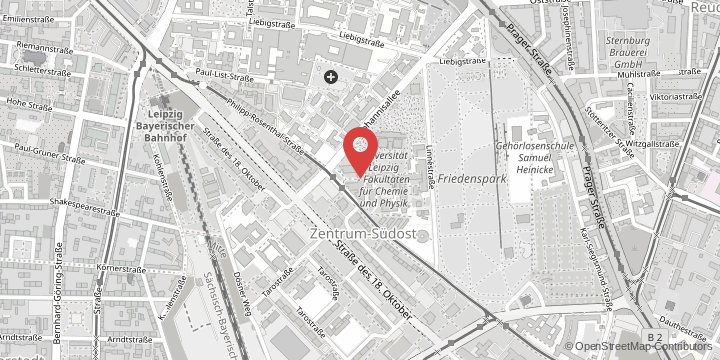

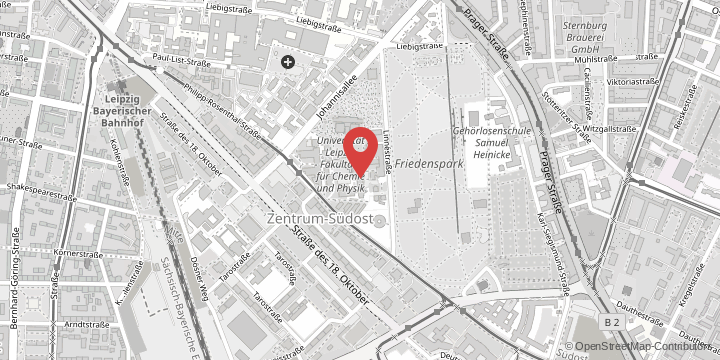

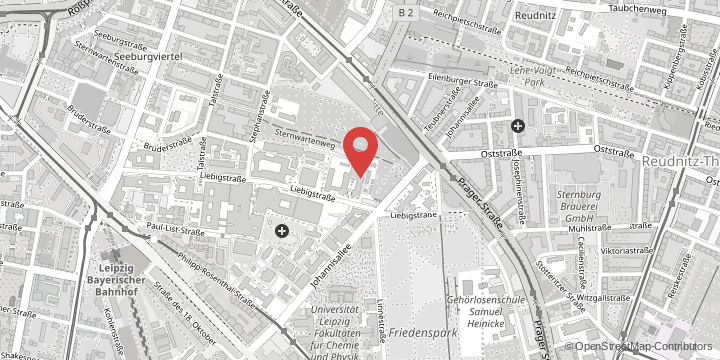

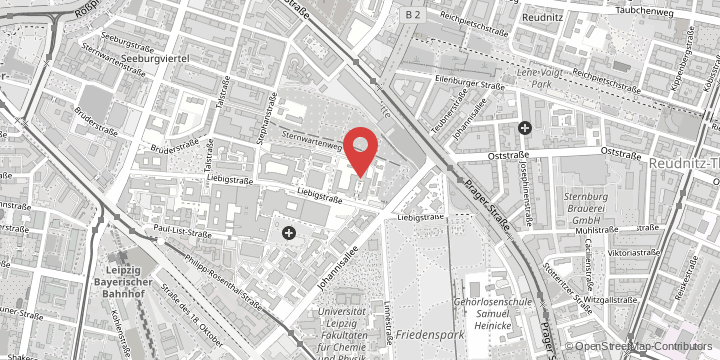

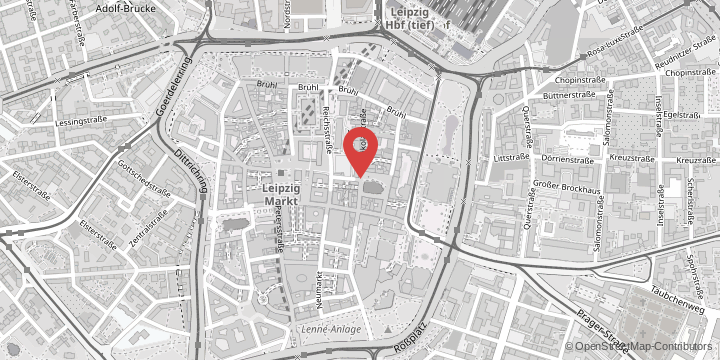

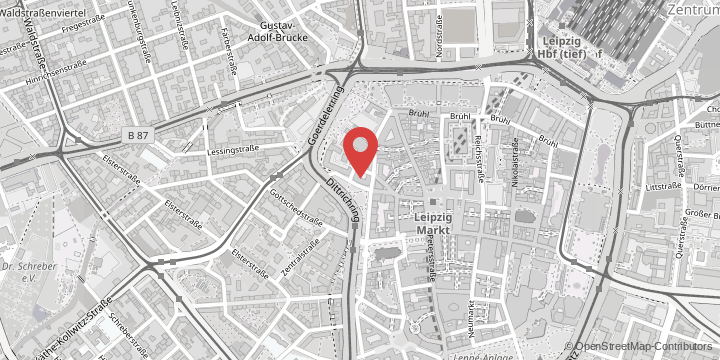

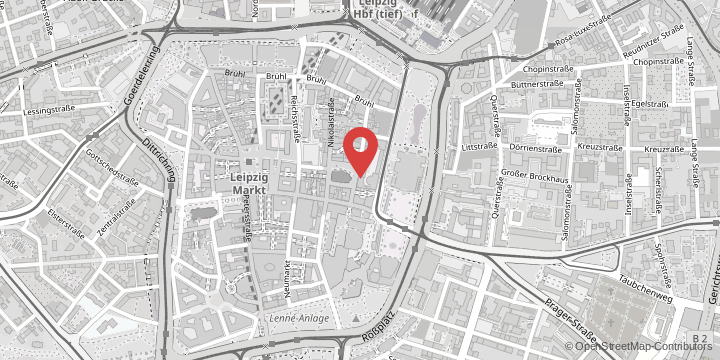

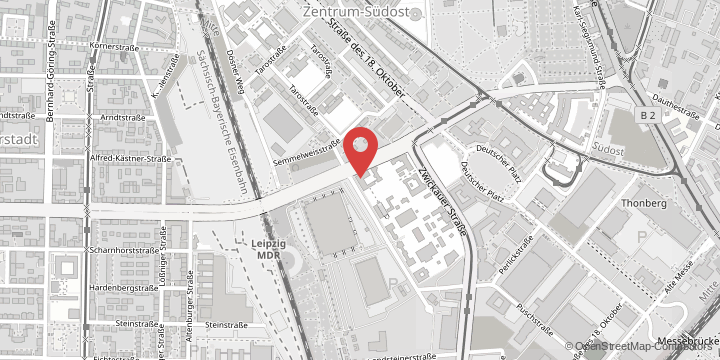

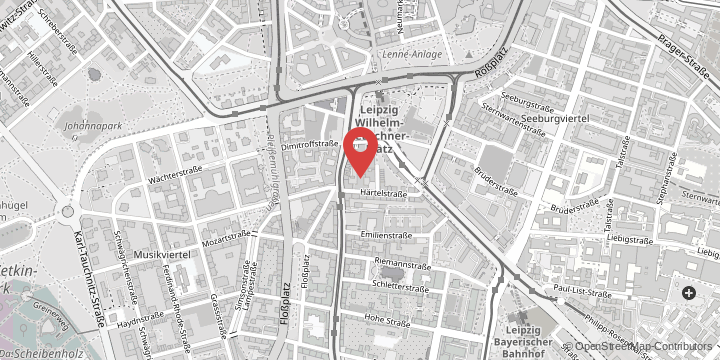

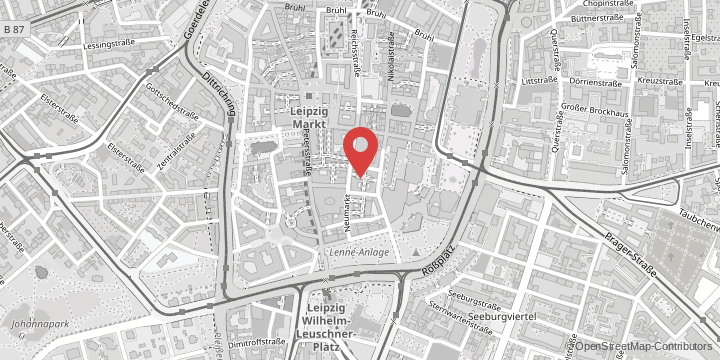

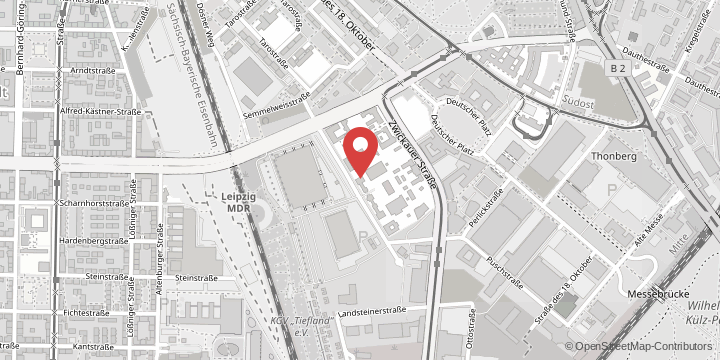

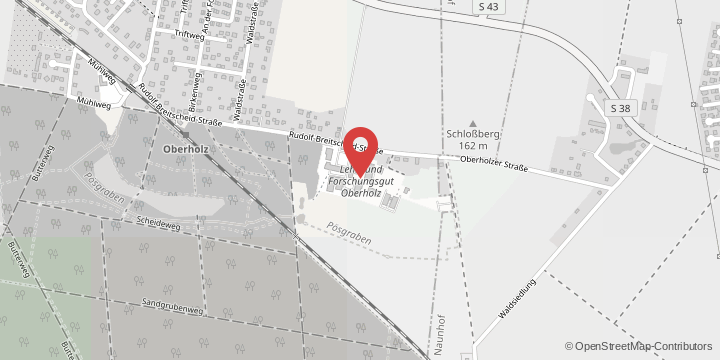

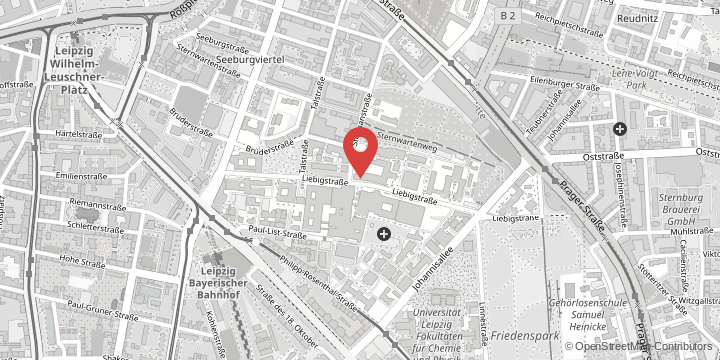

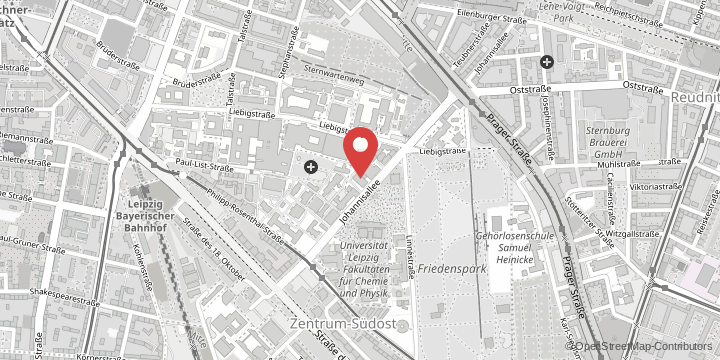

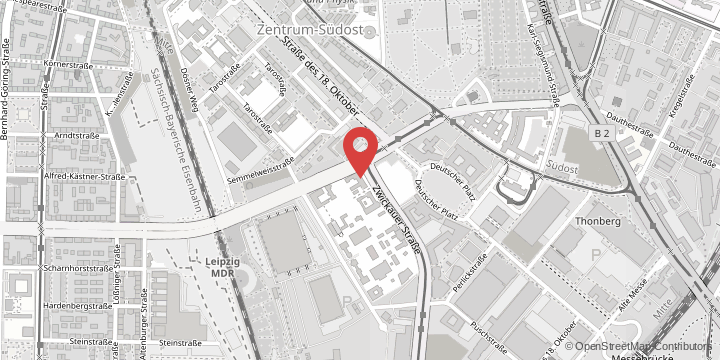

Antworten auf diese Fragen kann man nur gemeinsam und unter Einsatz unterschiedlicher wissenschaftlicher Methoden und einer gehörigen Reflexion (auch der eigenen Position) geben. Dies ist eine der zentralen Aufgaben des Forschungsinstitutes Gesellschaftlicher Zusammenhalt und des Forschungsbereichs „Populismus und Globalisierungskritik“ innerhalb des Research Centers Global Dynamics and der Universität Leipzig. Möglicherweise handelt es sich ja bei den beobachtbaren gesellschaftlichen Verwerfungen um das propagierte „Ende der Geschichte“, möglicherweise aber auch (nur) um ein Wiederaufflackern der seit Jahrzehnten empirisch nicht eingetretenen Legitimitätskrise (westlicher) Demokratien. Notwendig ist auf jeden Fall ein umfassender und räumliche wie zeitliche Grenzen übergreifender Blick auf beobachtbare, empirisch erfassbare Phänomene. Denn die bestehenden Konflikte mögen unterschiedlichen Deutungen unterliegen, ihre Präsenz ist, wie Ereignisse und empirische Ergebnisse zeigen, gegeben.