Das Coronavirus zwingt uns dazu, voneinander Abstand zu halten. Der persönliche Distanzbereich wird neu definiert. Was macht das mit uns?

Der Mensch ist ein Säugetier und hat sich evolutionär in und durch soziale Gruppen entwickelt. Ein natürlicher Bestandteil der Gruppenkommunikation war und ist die Körperinteraktion. Weniger akademisch formuliert: gegenseitige Körperberührungen – unabhängig von sexuellen Intentionen – gehören zu unserem artgerechten Umgang miteinander. Wird in dieses Interaktionssystem extrem eingegriffen, so wie das jetzt der Fall ist, dann fehlt natürlich ein zentrales Element unseres sonstigen Miteinanders. Nicht nur ein zentrales, sondern auch ein lebenswichtiges. Besonders hart werden jetzt jene getroffen, die allein leben und ihrer gewohnten Arbeit nicht mehr nachgehen können. Sicher ist, dass soziale Vereinsamung und fehlender zwischenmenschlicher Körperkontakt über einen längeren Zeitraum auf der psychischen und körperlichen Ebene zu relevanten Erkrankungen führen können.

Warum sind Berührungen so wichtig? Was könnte passieren, wenn wir darauf verzichten?

Berührungsreize, also die Verformung der äußeren Körperhaut durch andere soziale Wesen, sind in der frühen Kindheit die einzige Garantie für eine gesunde und stabile Kindesentwicklung. Fehlen solche Körperreize, dann kann das zum Tod des Kindes führen. Berührungsreize werden in der frühen Kindheit in Form neurobiologischer Wachstumsimpulse verwertet. Von Anfang an und im späteren Lebensverlauf stützen und stabilisieren Körperinteraktionen unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Menschen, die wir mögen und die uns am Herzen liegen, denen sind wir in der Regel auch körperlich nahe. Das heißt, wir umarmen solche Menschen oder wir kraulen sie oder werden von ihnen umarmt. Körperliche Nähe ist also ein Beziehungskatalysator und ein soziales Bindemittel zwischen uns Säugetieren. Und wegen dieser grundsätzlichen Natur von sozial vermittelten Berührungsreizen können wir auch lebenslang nicht darauf verzichten, selbst wenn es untereinander nur kleine und kurze Körpergesten sind. Wenn sie völlig fehlen, dann fehlt uns ein substantielles Beziehungsgut. Allein, dass jetzt der vertraute Handschlag wegfällt, bereitet einigen von uns schon erhebliches Missbehagen. Insofern ist die körperlichen Zurückhaltung aktuell gegenüber allem und jedem eine erhebliche Stresssituation, die nicht jeder gut verkraftet.

Wir berühren sehr oft unser Gesicht. Warum ist das so?

Zwischen 400- bis 800-mal am Tag berühren wir unser Gesicht und in der Regel nehmen wir von dieser Bewegung, die circa 1,3 Sekunden dauert, keine Notiz. Selbstberührungen sind also eine sehr häufige Alltagshandlung; von allen Menschen, weltweit. Um herauszufinden, was es damit auf sich hat und wozu diese Berührungen für unseren Organismus gut sind, haben wir bislang zwei Elektroenzephalografie-Studien durchgeführt. Bei diesen Studien haben wir die hirnelektrische Aktivität während solcher spontanen Selbstberührungen analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Hirnaktivität vor und nach einer spontanen Selbstberührung völlig verschieden ist. Das bedeutet, eine kurze und spontane Selbstberührung verändert die Aktivität des Gehirns in bestimmten Bereichen. Wir erklären diese Veränderungen damit, dass der kurze Berührungsreiz jene Hirnaktivität verstärkt, die für eine Stabilisierung des emotionalen Zustandes und zu einer Stabilisierung des Arbeitsgedächtnisses verantwortlich ist. Selbstberührungen sind demnach der Versuch des Organismus, nach oder während einer psychischen Irritation wieder einen Zustand der psychischen Balance herzustellen. Bei großer Freude oder Trauer, bei positiven wie negativen Stressoren wird durch spontane Selbstberührung offenbar eine neurobiologische Homöostase erzielt. Die Betonung liegt aber auf „spontan“: im Labor induzierte Selbstberührungen auf Anweisungen zeigen nicht die gleichen Effekte. Man kann demnach spontane Selbstberührungen nicht bewusst simulieren.

Warum fällt es so schwer, sich nicht ins Gesicht zu fassen? Obwohl wir es seit der Corona-Krise doch besser wissen müssten?

Spontane Selbstberührungen sind neurobiologische Regulationsprozesse des Organismus auf der Basis einer akuten Bedarfssituation. Zudem sind diese Bewegungen hochgradig unbewusst: der Organismus hilft sich selbst und verbraucht bei der Initiierung von Selbstberührungen so wenig wie möglich Aufmerksamkeitsressourcen. Es liegt somit in der Natur der spontanen Selbstberührungen, dass sie sich unserer bewussten Kontrolle in der Regel entziehen. Wenn man nun versucht, diesen Vorgang durch aktive Kontrolle zu unterbinden, dann kann dieses Vorhaben Stressreaktionen auslösen, die wiederum – natürlich – durch eine spontane Selbstberührung ausgeglichen werden möchten. Das heißt, wenn man sich in einer ohnehin stressreichen gesellschaftlichen Gesamtsituation auch noch auferlegt, sich möglichst nicht ins Gesicht zu fassen, dann befeuert man einen unter Umständen ungesunden Kreislauf. Stattdessen ist es jetzt sicher besser, alles zu vermeiden, was zusätzlichen Stress verursacht. Mentale Kontrollversuche sollte man also besser für das aktive und intensive Händewaschen nutzen.

Hinweis:

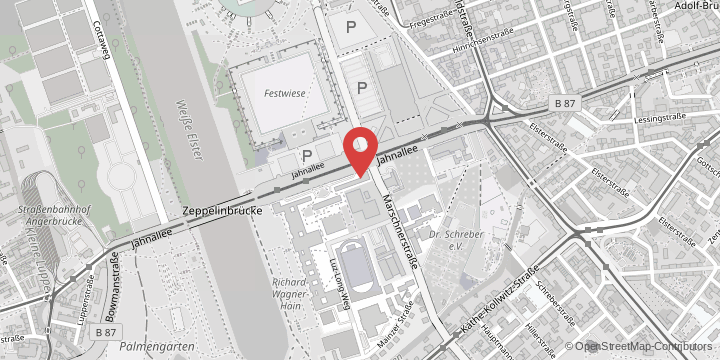

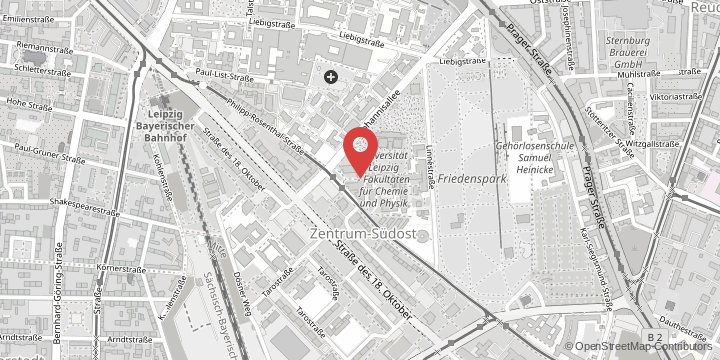

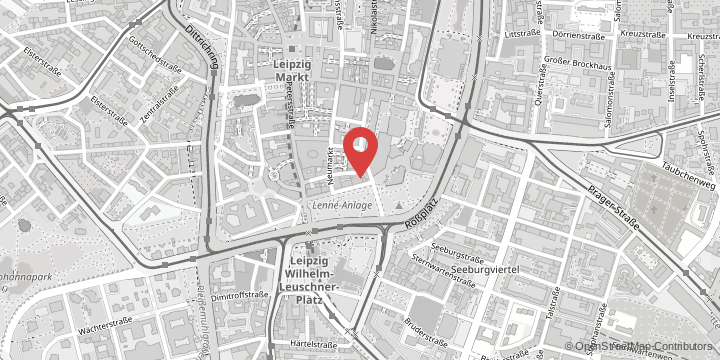

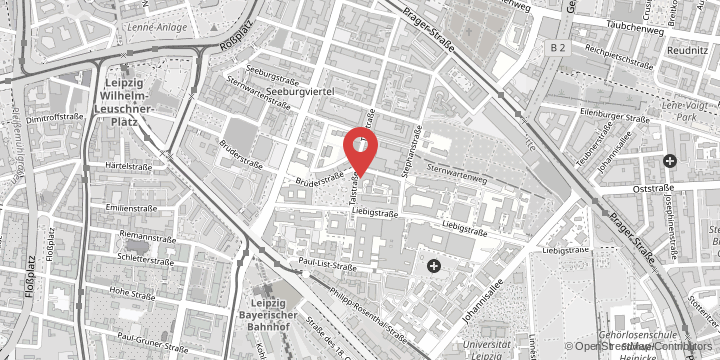

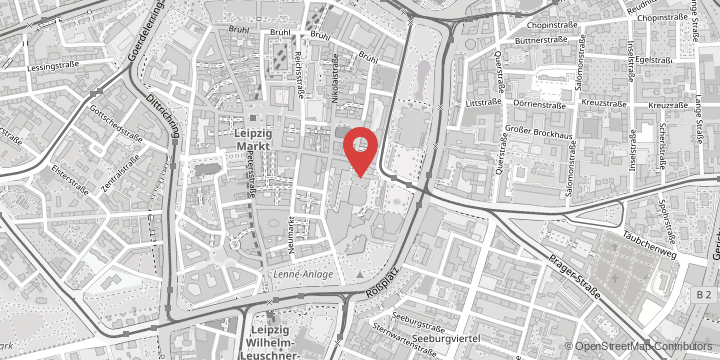

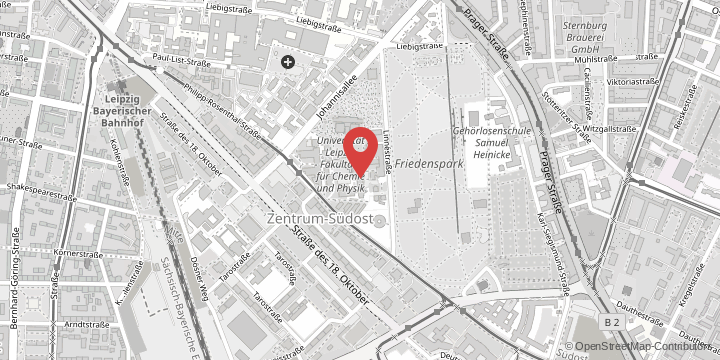

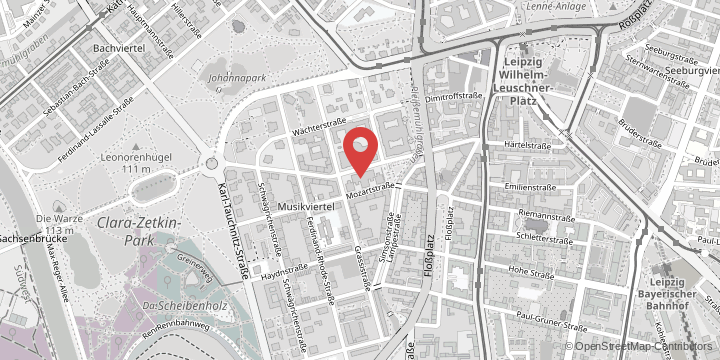

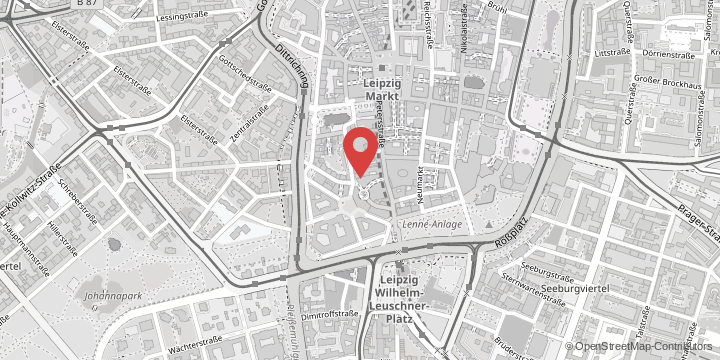

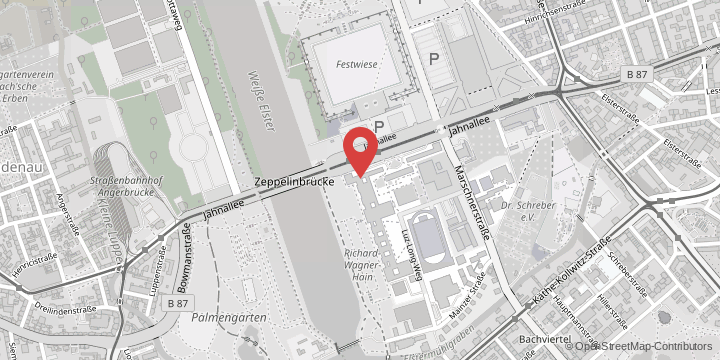

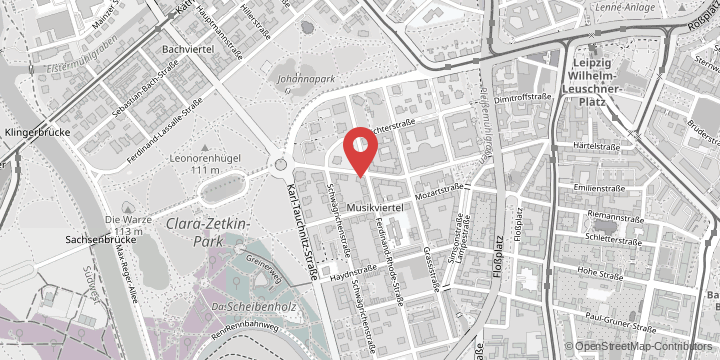

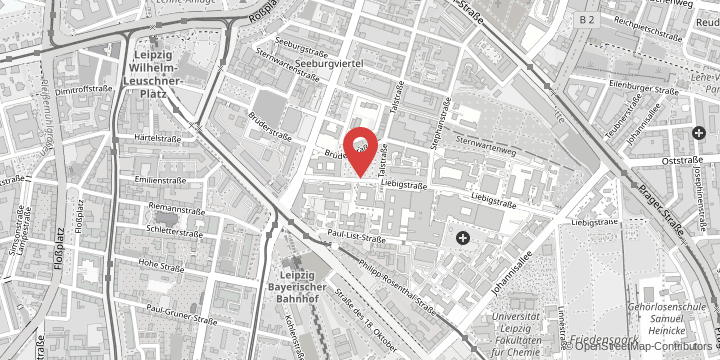

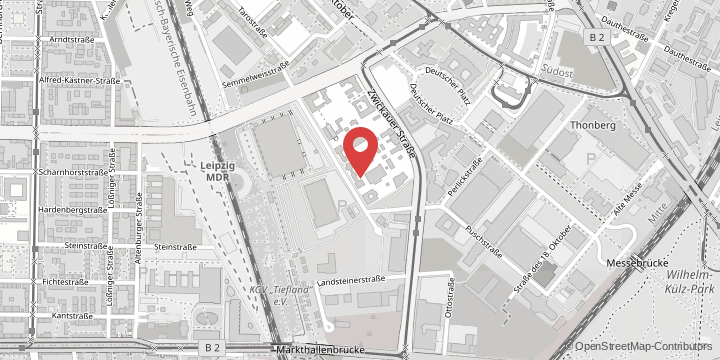

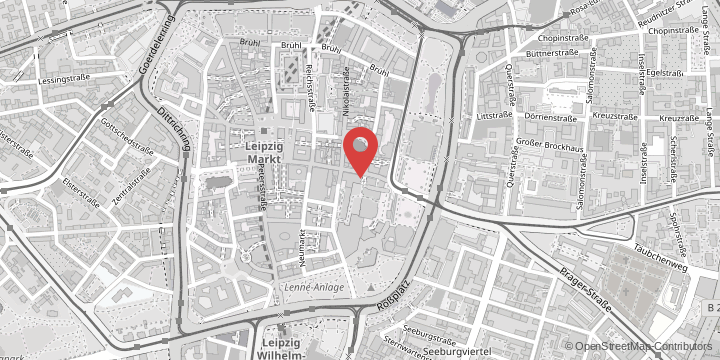

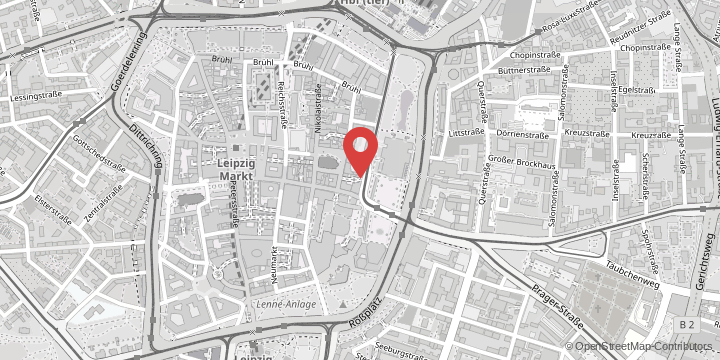

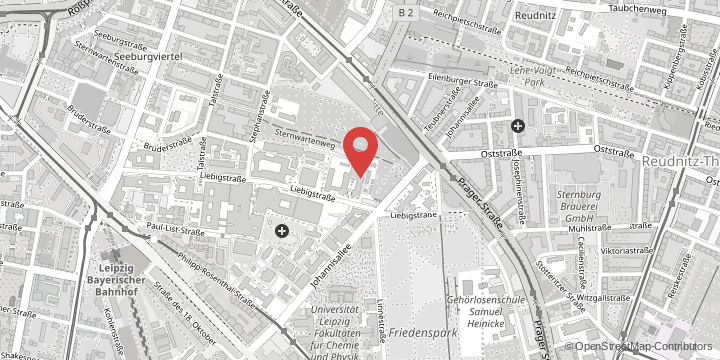

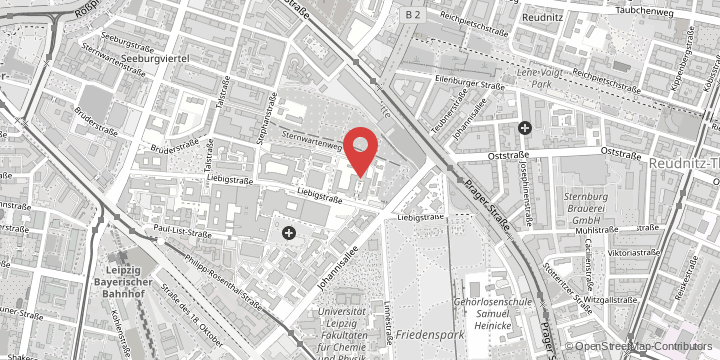

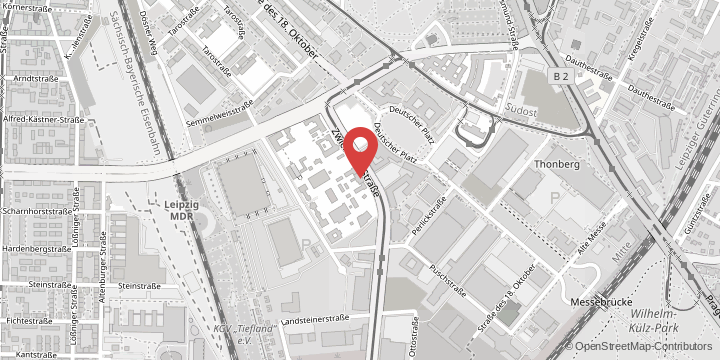

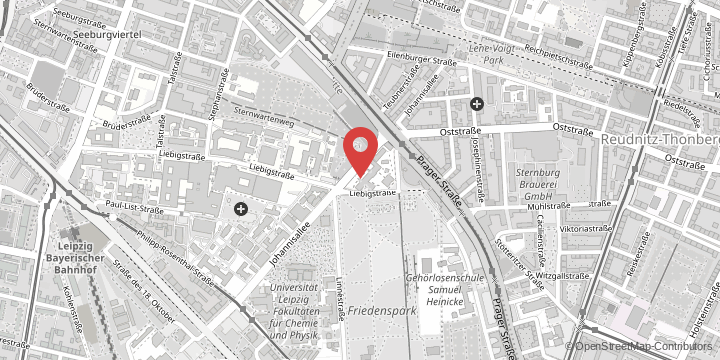

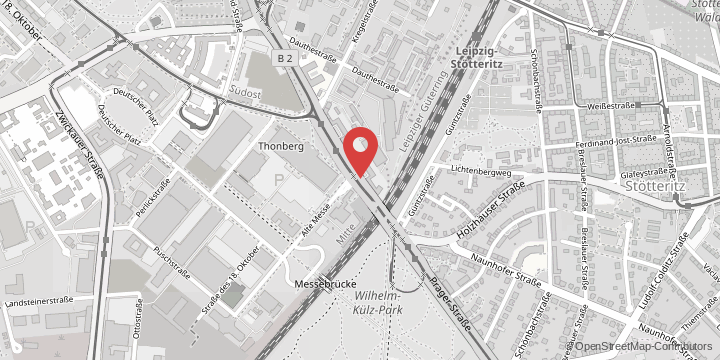

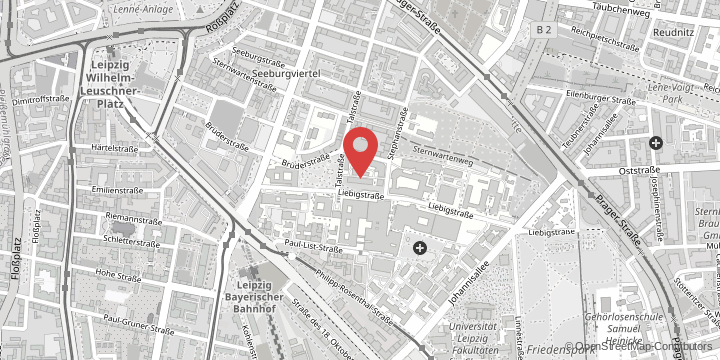

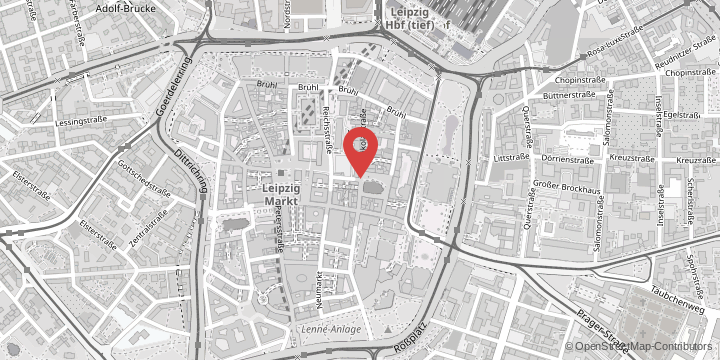

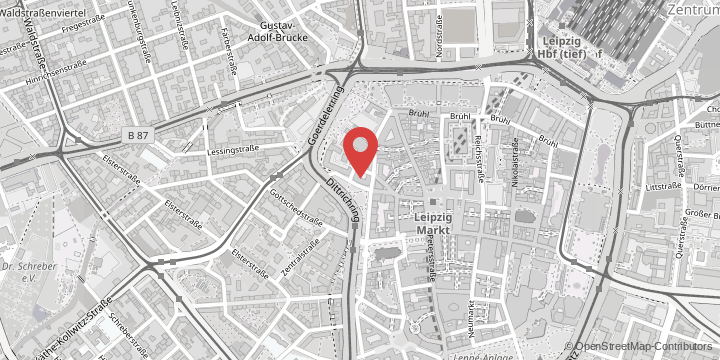

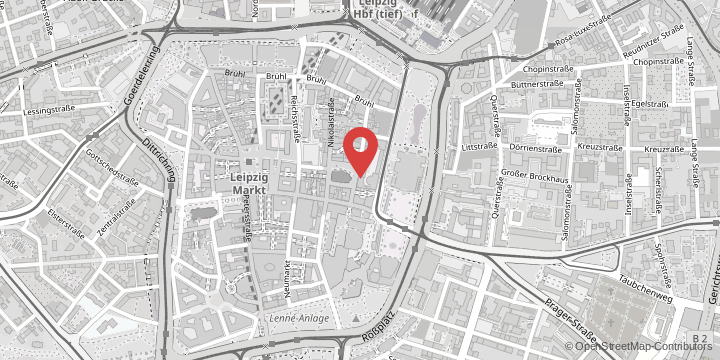

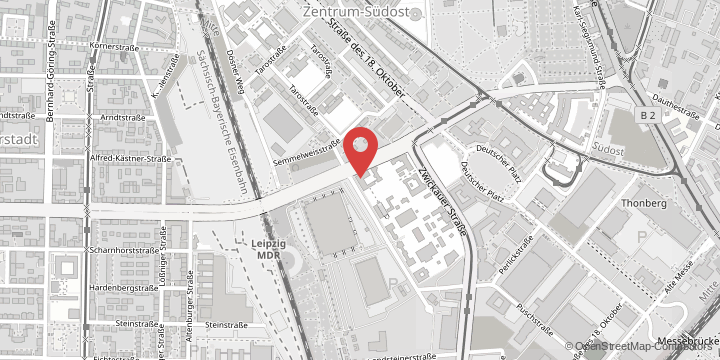

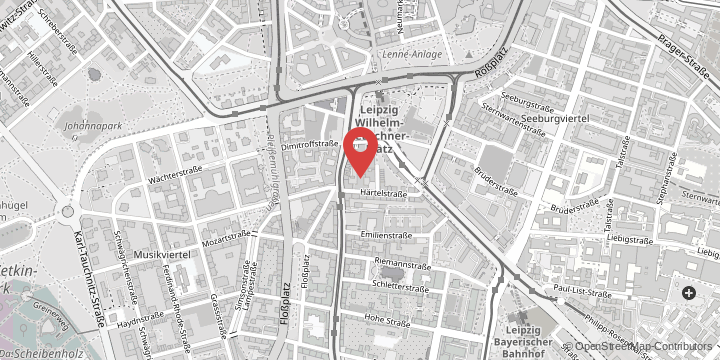

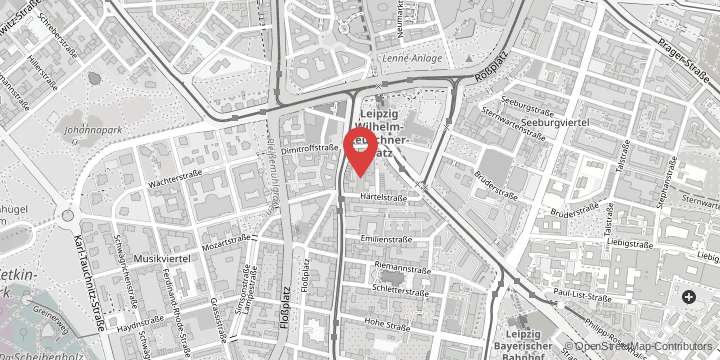

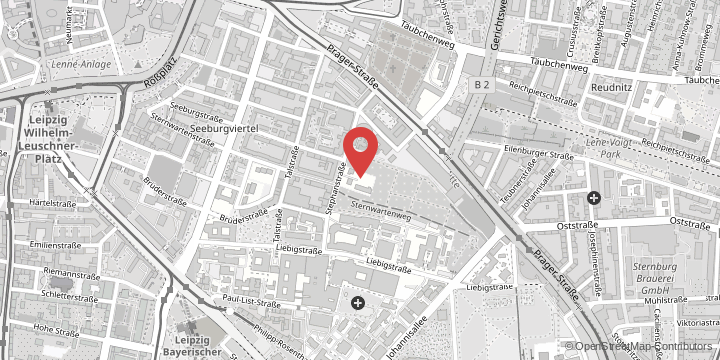

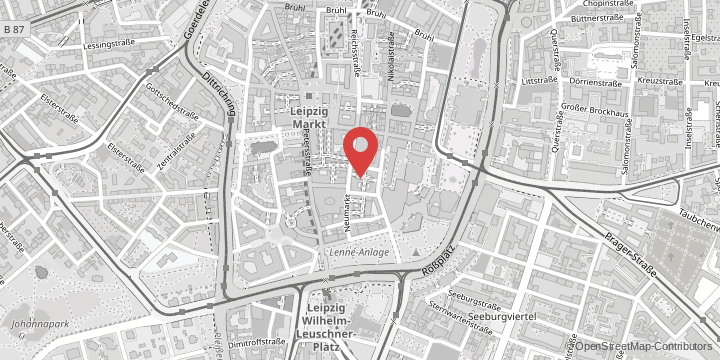

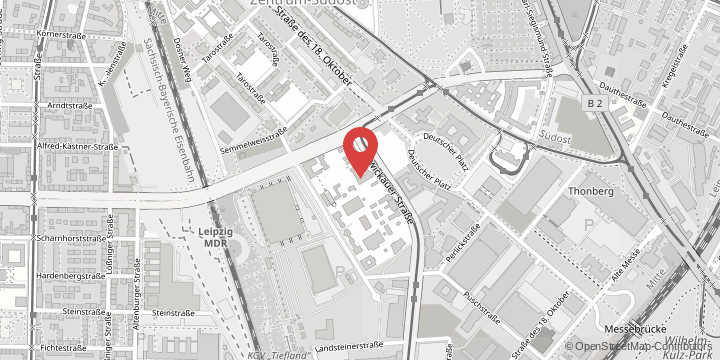

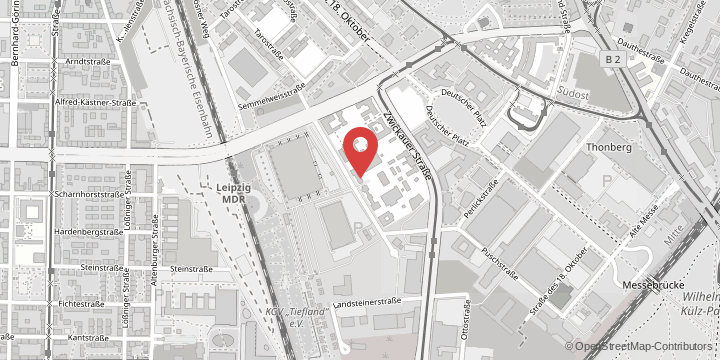

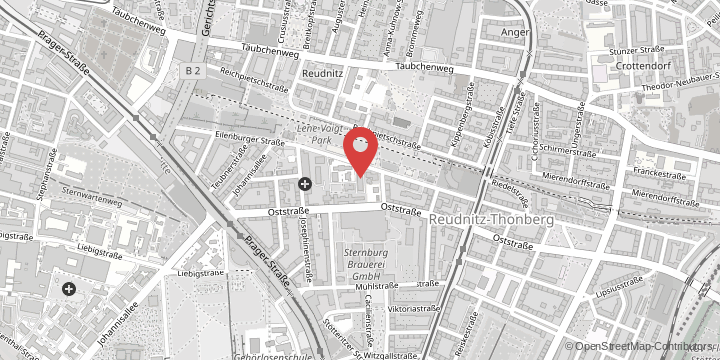

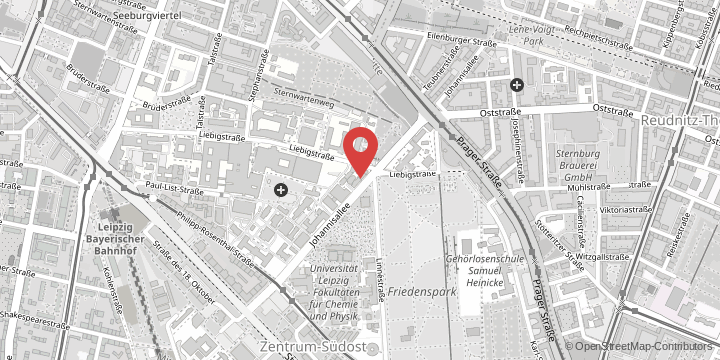

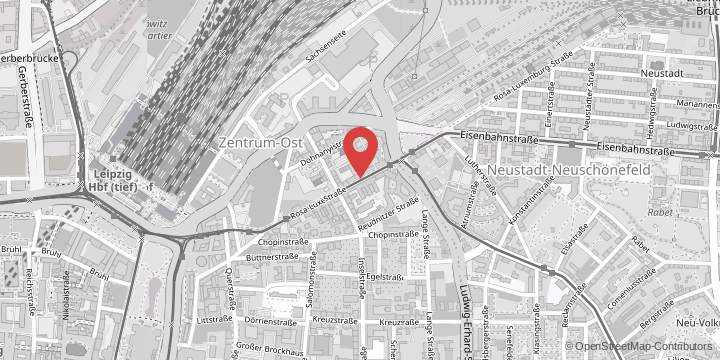

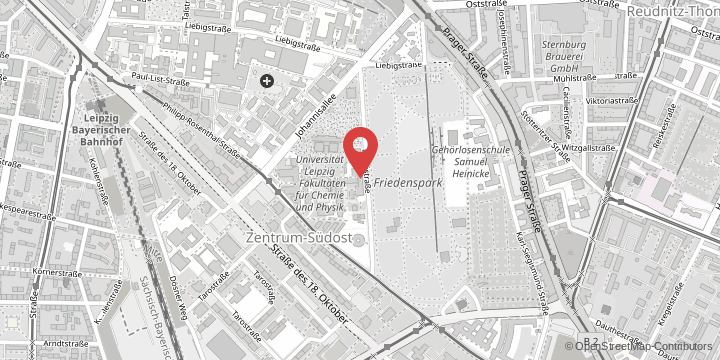

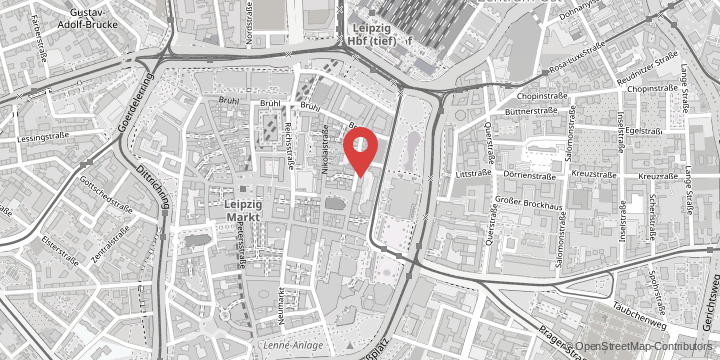

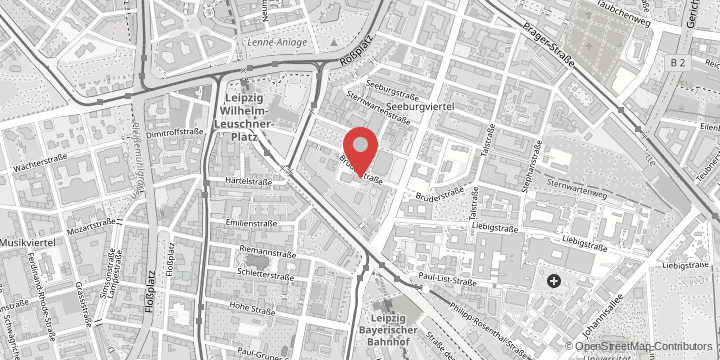

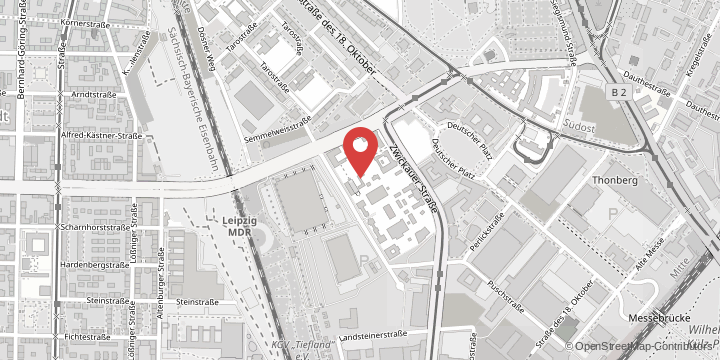

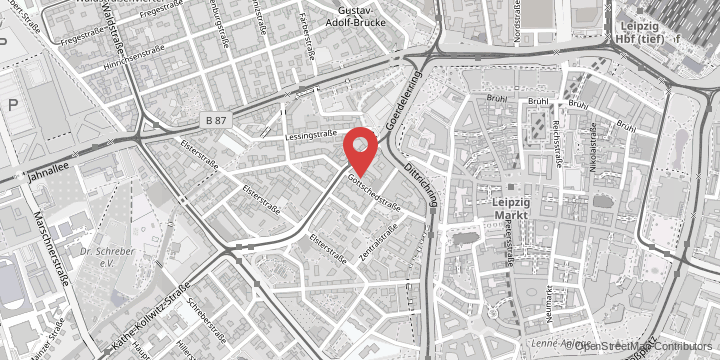

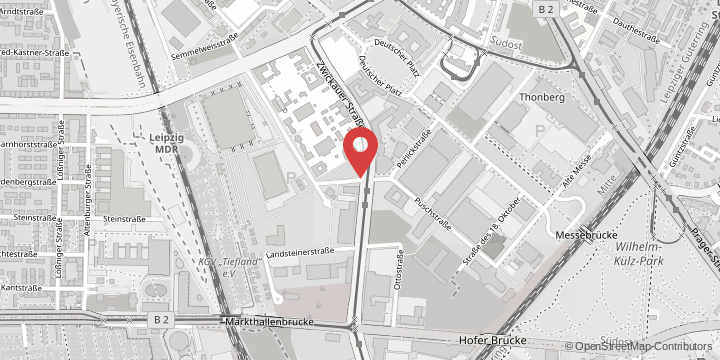

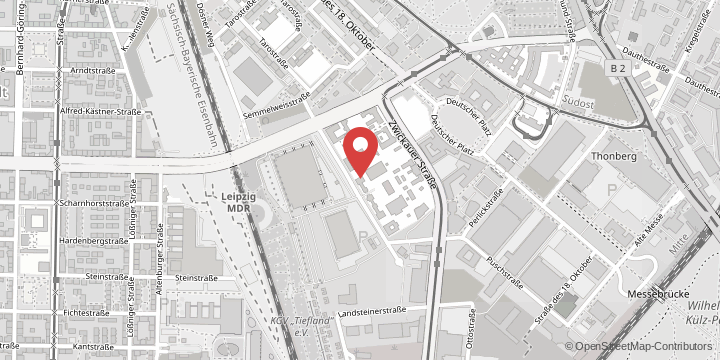

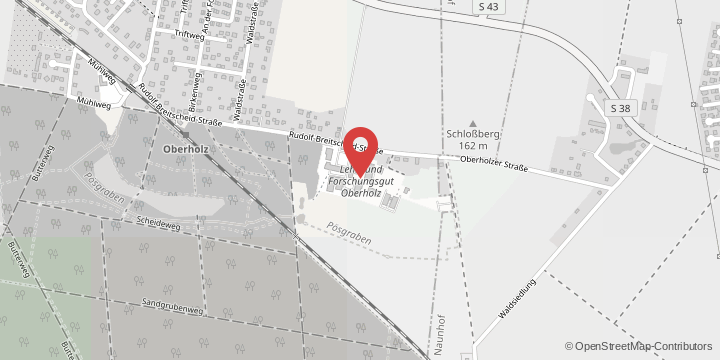

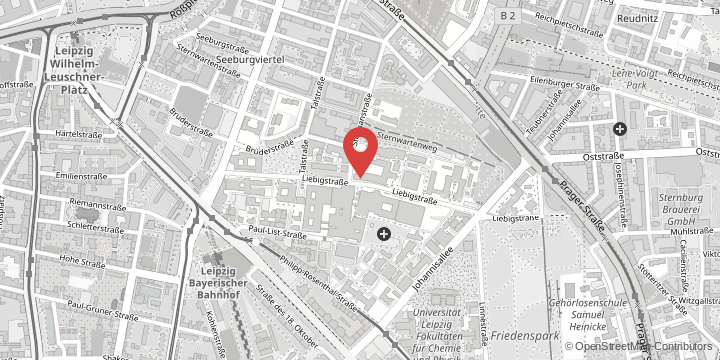

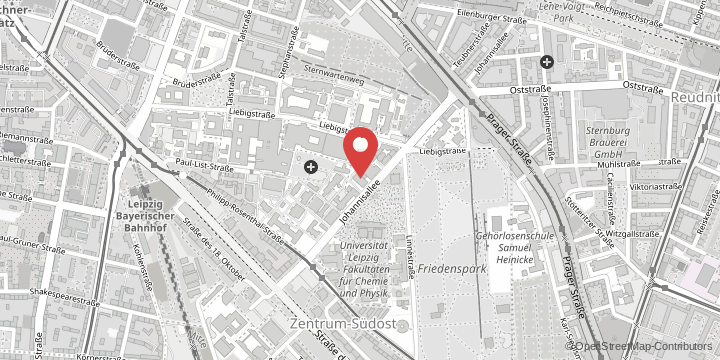

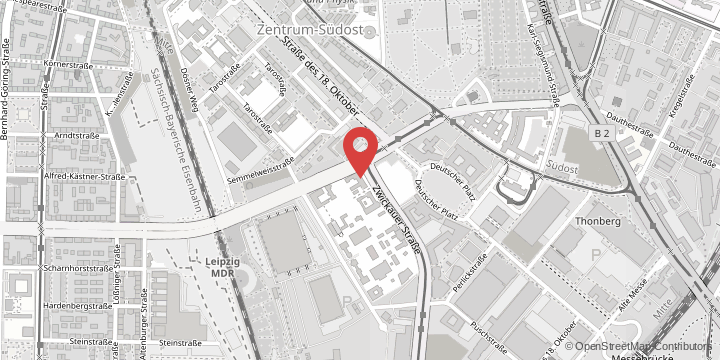

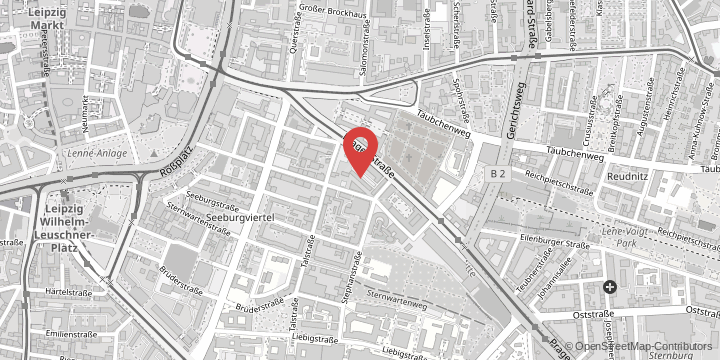

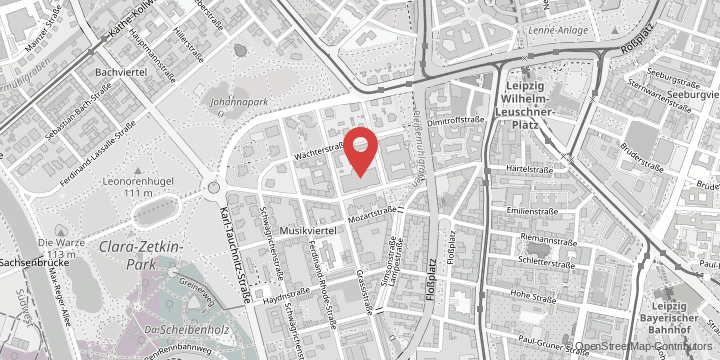

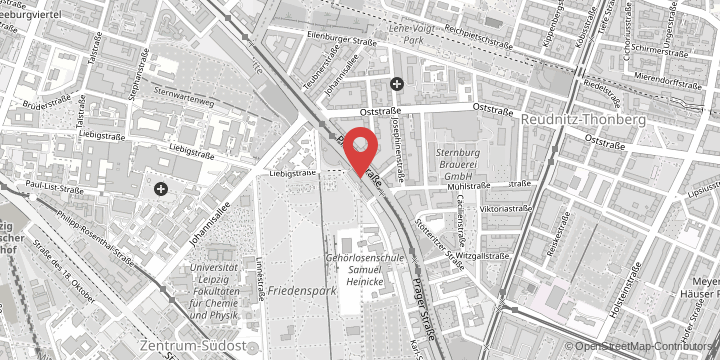

Prof. Dr. Martin Grunwald ist einer von mehr als 150 Experten der Universität Leipzig, auf deren Fachwissen Sie mithilfe unseres Expertendienstes zurückgreifen können.