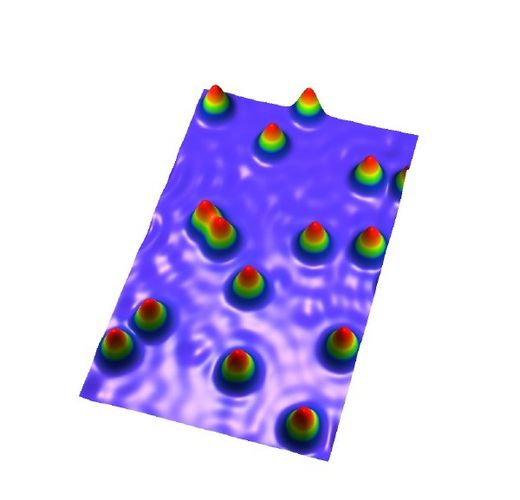

Die Wissenschaftler haben ein einzelnes Holmiumatom so auf einer Metalloberfläche fixiert, dass der Spin eines Holmiumelektrons über zehn Minuten stabil blieb. Der Spin ist der Drehsinn eines Elektrons, der diesem ein magnetisches Moment gibt. Heute ist noch ein Verbund von mehreren Millionen Atomen nötig, damit ein magnetisches Bit so stabil bleibt, dass Festplattendaten über Jahre sicher sind. Wenn die von dem Forscherverbund entwickelte Methode in der Praxis Anwendung finden sollte, wären die Festplatten der Rechner um ein Vielfaches schneller und leistungsfähiger als die bisherigen. Allerdings dauert das nach Einschätzung Ernsts noch mehrere Jahre. Gegenwärtig dominieren in der Datenspeicherung Festplatten, auf denen Information mit Magnetfeldern geschrieben und ausgelesen wird. Chiphersteller verkleinern dabei ständig den Raum, auf dem sie eine Informationseinheit unterbringen.

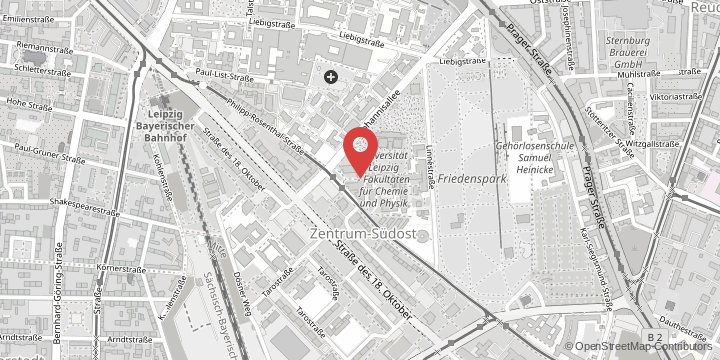

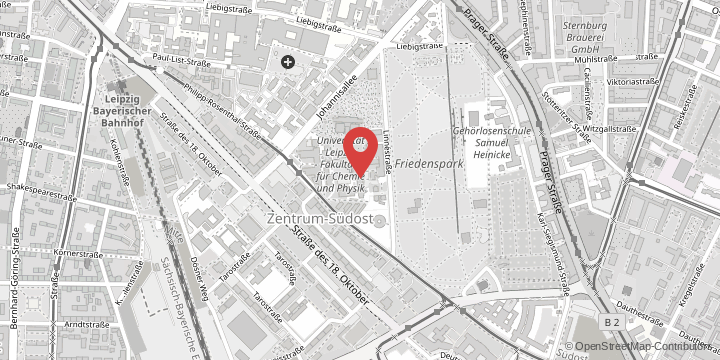

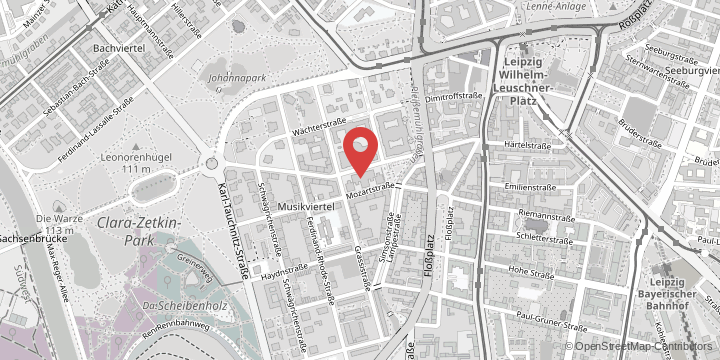

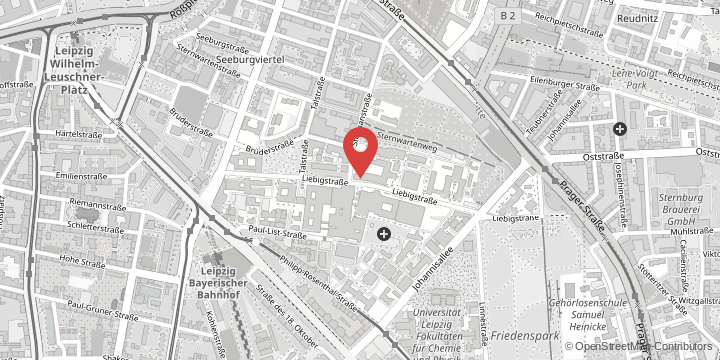

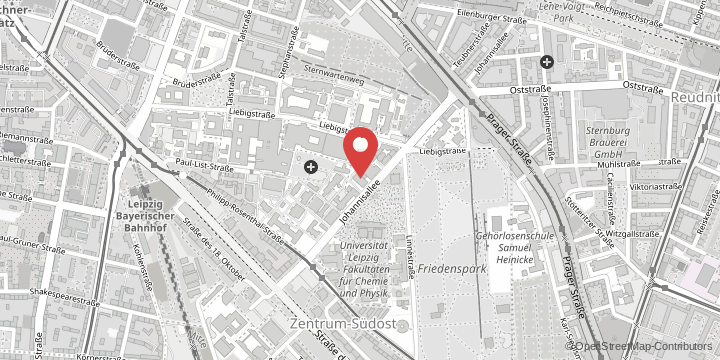

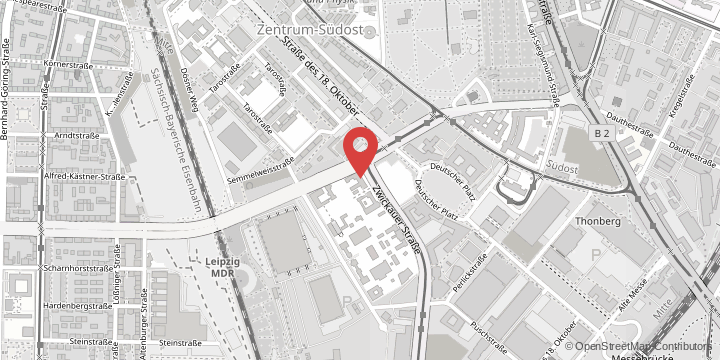

"Ein einzelnes Atom - fixiert auf einer Unterlage - ist meist so empfindlich, dass es nur Bruchteile einer Mikrosekunde seine magnetische Ausrichtung beibehält", erklärt Wulf Wulfhekel vom Karlsruher Institut für Technologie. Zusammen mit Kollegen des Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik und der Universität Leipzig hat er es nun geschafft, diese Zeit um einen Faktor von etwa einer Milliarde auf mehrere Minuten zu verlängern. "Dies öffnet nicht nur das Tor zu dichteren Computerspeichern, sondern könnte auch für den Aufbau von Quantencomputern einen Grundstein legen", so Wulfhekel. Quantencomputer basieren auf den quantenphysikalischen Eigenschaften von atomaren Systemen und könnten zumindest in der Theorie manche Rechenaufgaben um ein Vielfaches schneller lösen als klassische Computer.

"Um die Spin-Umklapp-Zeiten zu verlängern, haben wir den störenden Einfluss der Umgebung des Atoms ausgeblendet", erklärt Dr. Ernst. Er und seine Mitarbeiter haben es mit theoretischen Rechnungen ermöglicht, die Experimente der Karlsruher Kollegen zu interpretieren. Mit externen Magnetfeldern ließe sich der Spin des Holmiums aber noch länger stabilisieren und noch mehr Informationen speichern. Das will das Forscherteam nun versuchen. Wenn ihnen das gelingt, wären damit die Grundlagen für die Entwicklung kompakter Datenspeicher oder Quantencomputer gelegt.

Fachveröffentlichung:

Stabilizing the magnetic moment of single Holmium atoms by symmetry, in Nature, Ausgabe 14.10.2013

doi: 10.1038/nature12759