Forschungsdatenmanagement

Forschungsdatenmanagement

Forschungsdaten sind die Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Ein offener Umgang damit fördert Transparenz und Reproduzierbarkeit. Wir unterstützen Sie dabei, verantwortungsbewusstes Datenmanagement umzusetzen und so die gute wissenschaftliche Praxis zu wahren.

Ressourcen

Institutionsübergreifende Kooperationen

Im Rahmen institutionsübergreifender Kooperationen arbeiten wir an der Entwicklung wertvoller Ressourcen für das Datenmanagement. Erfahren Sie mehr über die einzelnen Initiativen, die sowohl fachspezifisch als auch sachsenweit angelegt sind und unsere Forschungslandschaft bereichern.

Über uns

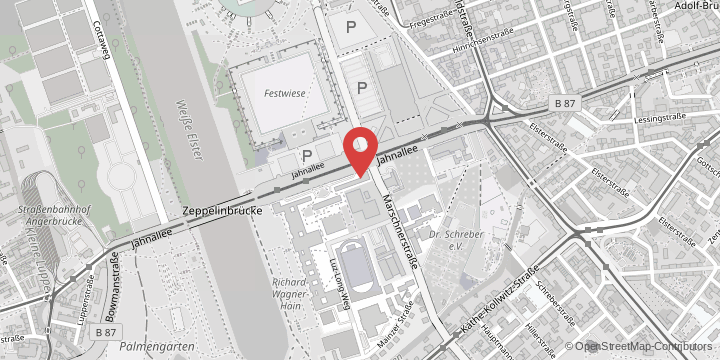

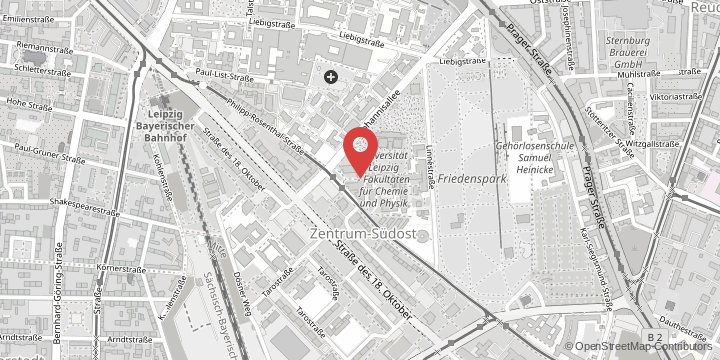

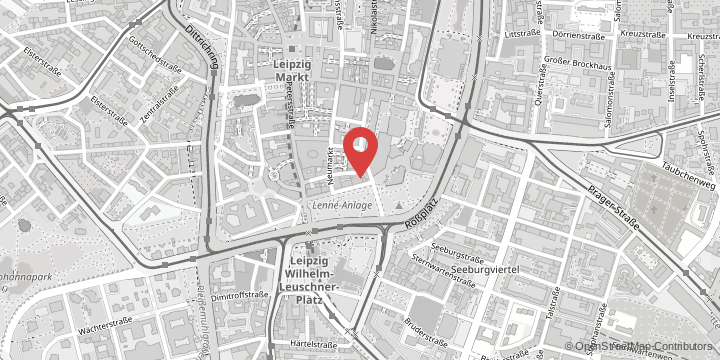

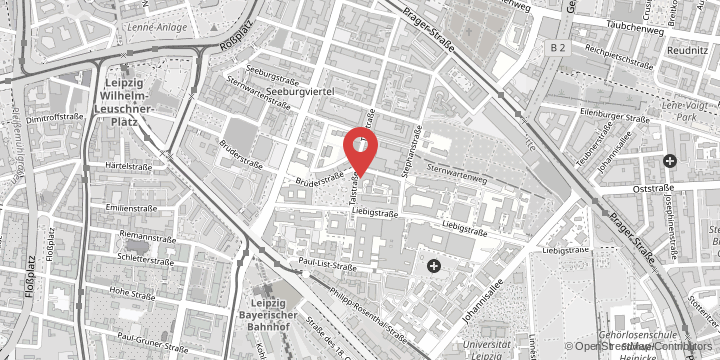

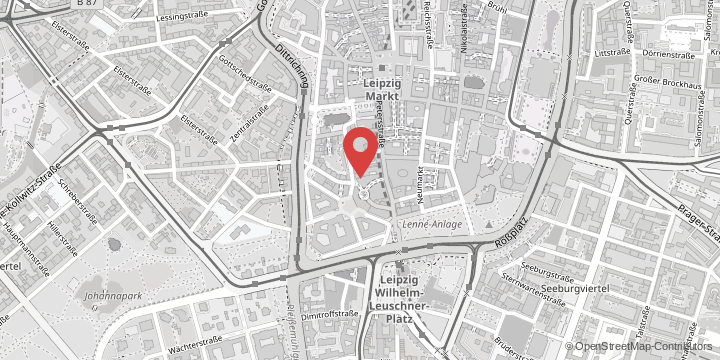

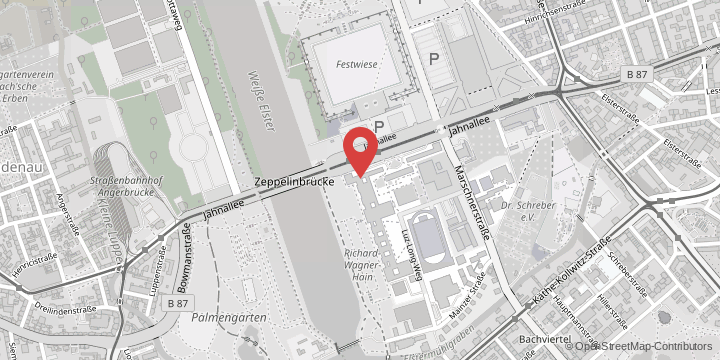

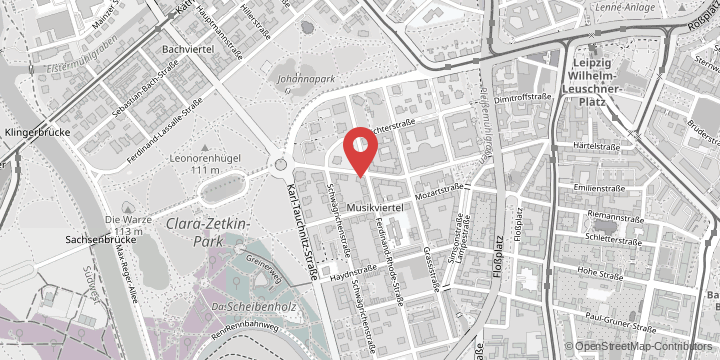

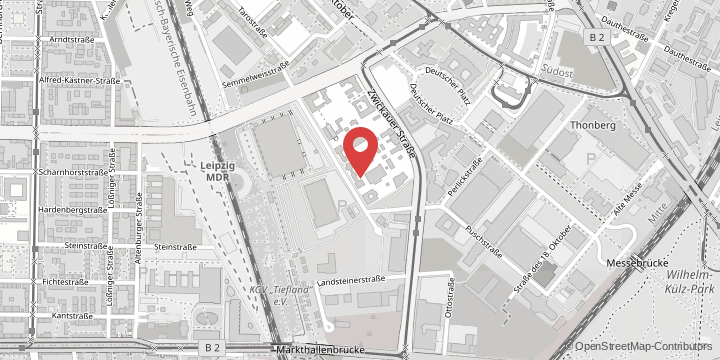

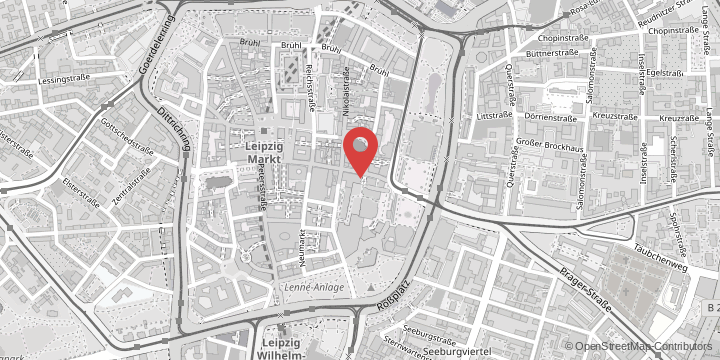

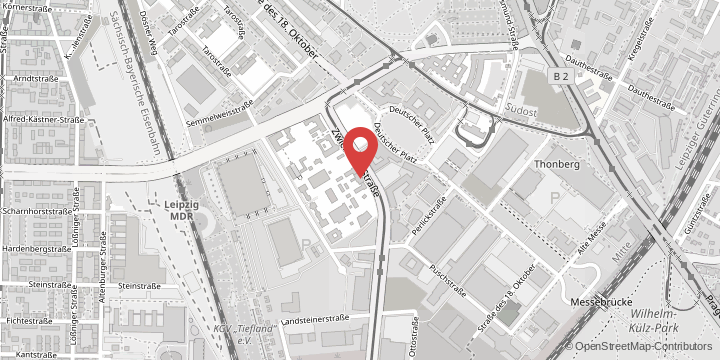

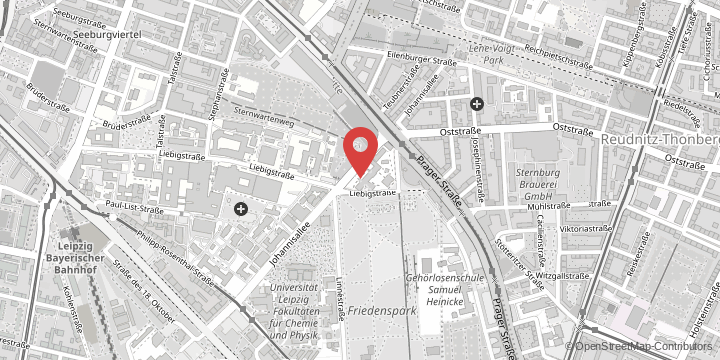

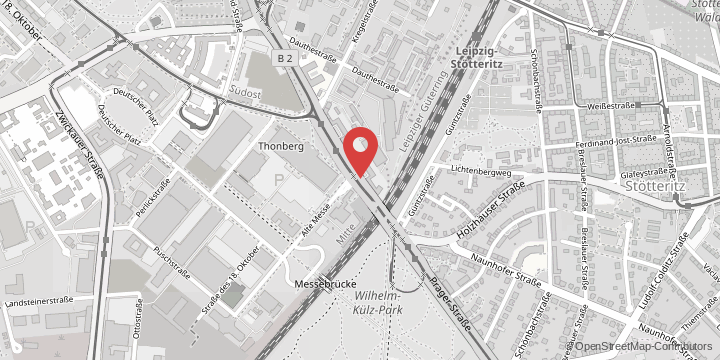

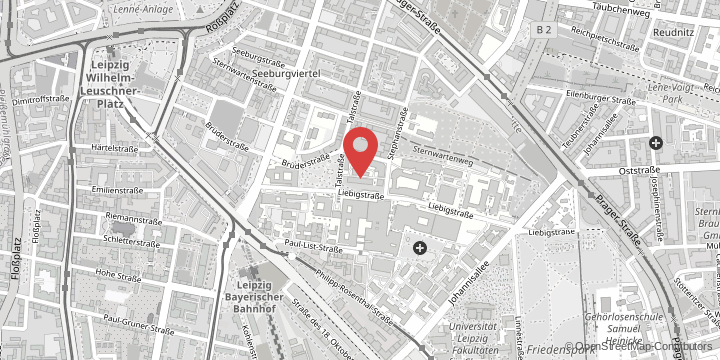

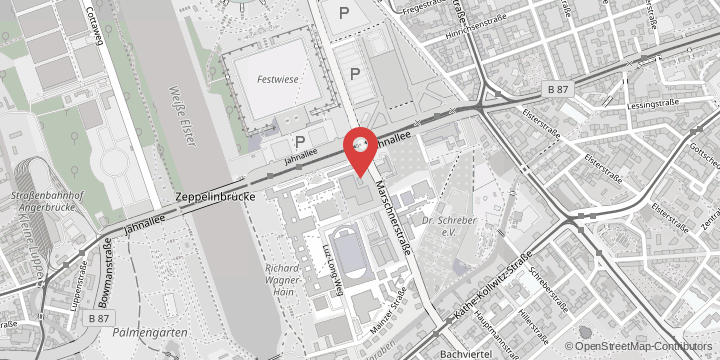

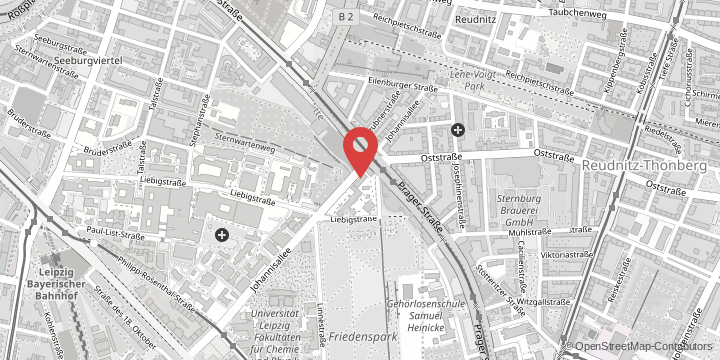

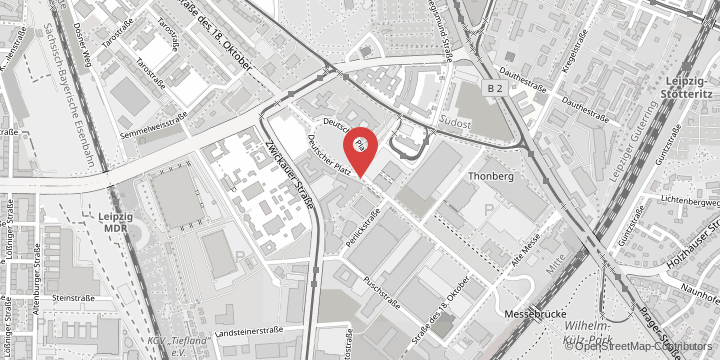

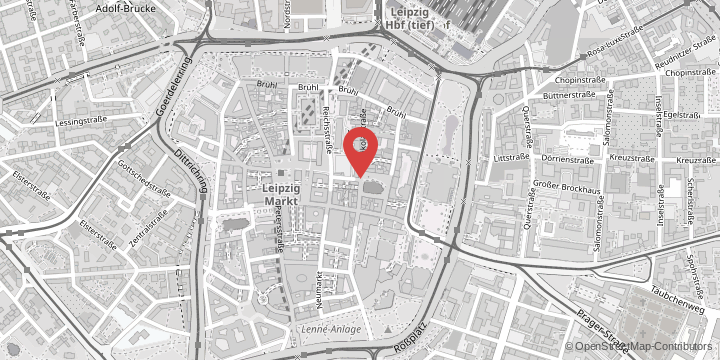

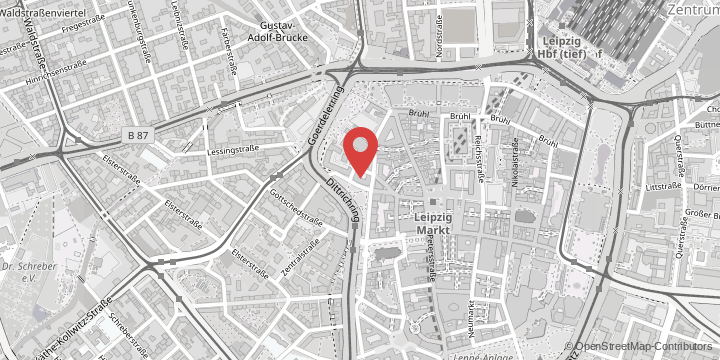

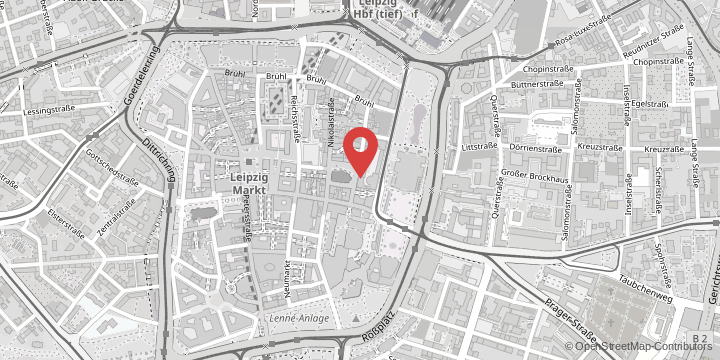

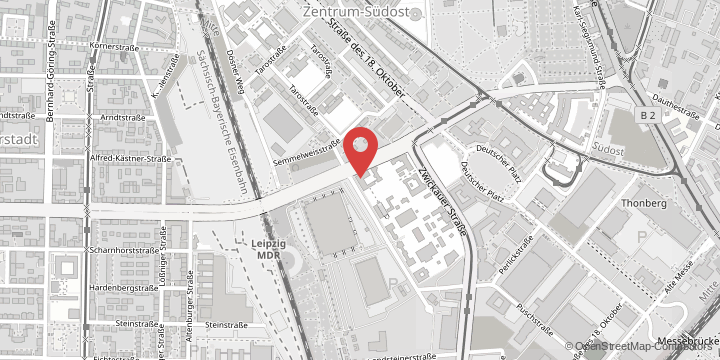

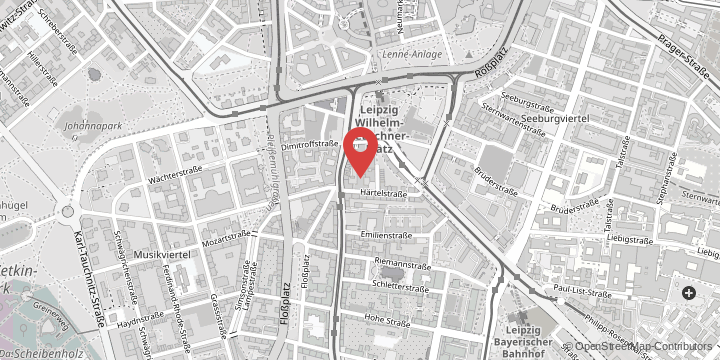

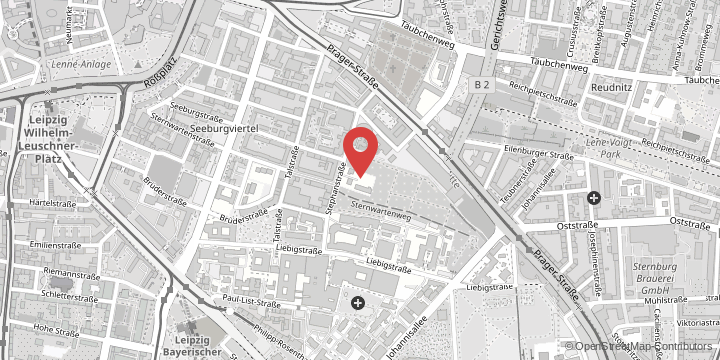

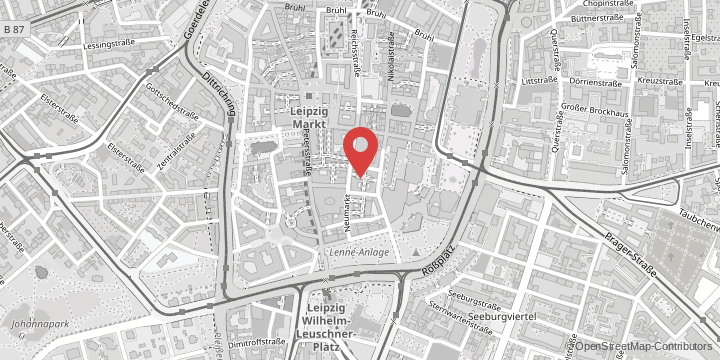

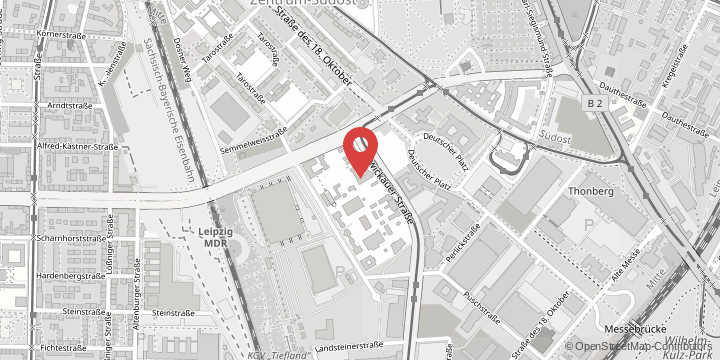

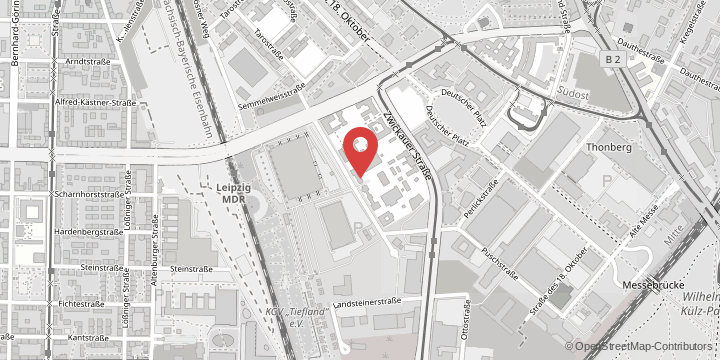

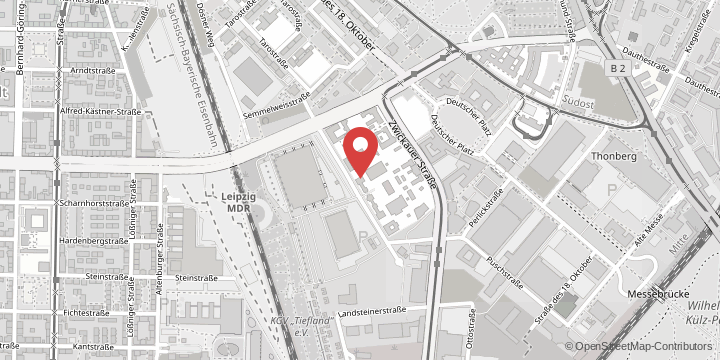

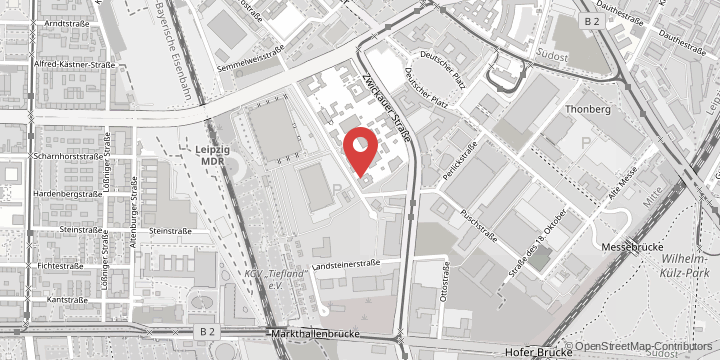

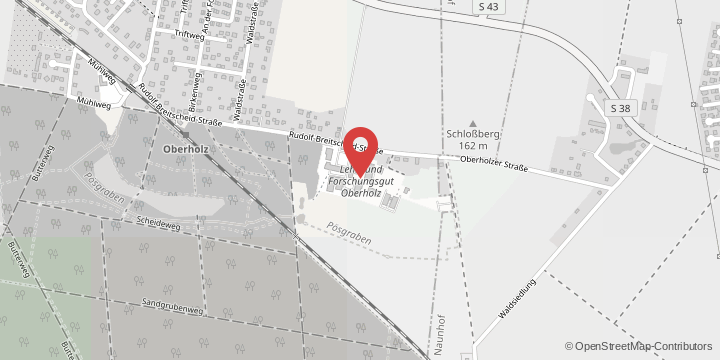

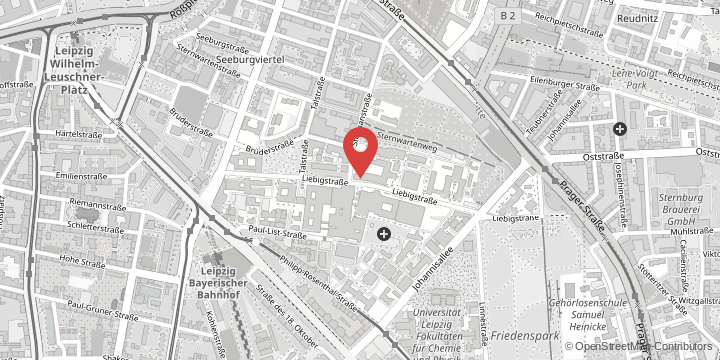

Die Arbeitsgruppe Forschungsdatenmanagement ist abteilungsübergreifend: Dezernat für Forschung und Transfer mit Schwerpunkt Planung und Drittmittel; Universitätsbibliothek mit Schwerpunkten Metadaten, Datenpublikationen und Lizenzen; Universitätsrechenzentrum mit Schwerpunkt Technische Services.