Unter den Prozessen des Gremienwegs werden an der Universität Leipzig (UL) all jene Verfahren verstanden, über die Studiengänge eingerichtet, weiterentwickelt, geändert und gegebenenfalls aufgehoben werden.

Der Gremienweg umfasst diese Prozesse:

- Einrichten eines Studiengangs,

- Erlassen bzw. Ändern/Neufassen von Studiendokumenten,

- Wesentliche Änderung eines Studiengangs und

- Aufheben eines Studiengangs.

Dabei sind sowohl fakultäre als auch zentrale Gremien involviert. Die verschiedenen Gremien bewerten jeweils mit eigenem Fokus die Dokumentenlage des Studiengangs und prüfen, ob der geplante Studiengang den Qualitätsstandards der UL entspricht.

Die Prozesse des Gremienwegs sind im Qualitätsmanagementhandbuch (QMH) detailliert dargestellt und mit festen Zuständigkeiten und Fristen versehen. Dazu enthält das QMH Vorlagen und Leitfragen für alle im Verlauf des Prozesses zu erstellenden Dokumente.

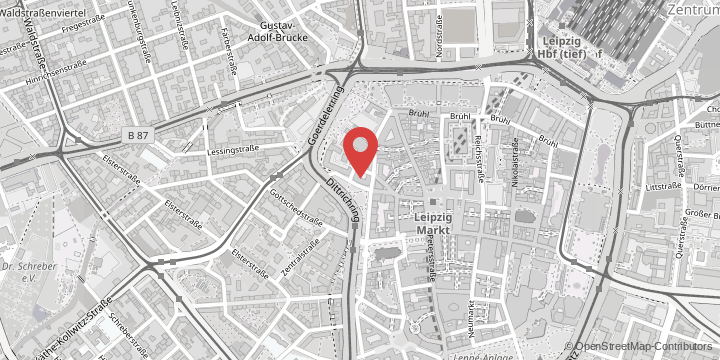

Im Folgenden ist der Gremienweg exemplarisch anhand des Prozesses der Einrichtung eines Studiengangs vorgestellt. Die wesentlichen Schritte dieses Prozesses aus der Perspektive der Fakultäten sind

- die Vorbereitung eines Auftaktgespräches mit dem Prorektor für Talententwicklung,

- die Erarbeitung eines Abstracts zum Studiengang und schließlich

- die Zusammenstellung des Einrichtungsantrages.

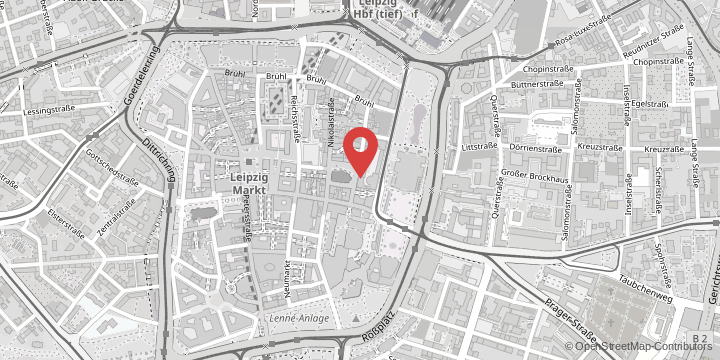

Exemplarischer Gremienweg - Einrichten eines Studiengangs

Die Einrichtung, Durchführung und Weiterentwicklung von Studiengängen liegen in der Verantwortung der Fakultäten. Dementsprechend geht auch der Impuls zur Einrichtung eines neuen Studiengangs i.d.R. von den Fakultäten und deren Instituten aus. Um einen Studiengang an der UL einrichten zu können, ist die frühzeitige Festlegung eines:einer Studiengangverantwortlichen notwendig. Der:die Studiengangverantwortliche ist im Kontext der Einrichtung, Durchführung und Weiterentwicklung des Studiengangs die erste Ansprechperson für das zentrale Qualitätsmanagement und fungiert als Schnittstelle zwischen dem einzurichtenden Studiengang und der ihn zukünftig anbietenden Fakultät.

Steht die Fakultätsleitung der Idee des Studiengangs grundsätzlich positiv gegenüber, regen Studiengangverantwortliche und Studiendekan:in ein gemeinsames Auftaktgespräch mit dem Prorektor für Talententwicklung an. Für dieses Auftaktgespräch wird die Idee des Studiengangs soweit systematisiert, dass der:die Studiengangverantwortliche und der:die Studiendekan:in bereits Eckpunkte und eine grobe Vorstellung vom Curriculum inkl. etwaiger Schwerpunkte und Kooperationen mit dem Prorektor für Talententwicklung sowie Vertreter:innen des zentralen QM diskutieren können.

In Folge der im Rahmen des Auftaktgesprächs hergestellten ersten Rückmeldungen des Rektorates entwickelt der:die Studiengangverantwortliche ein formalisiertes Abstract zum Studiengang, das konkrete Fragen zu Profil, strategischer Einbindung, Bedarf, Nachfrage, Erwerbsfeld, Curriculum, Spezifika und Kapazitäten des Studiengangs beantwortet. Dieses Abstract wird samt einer Stellungnahme des Dekans/der Dekanin beim Prorektor für Talententwicklung eingereicht.

Auf Grundlage des Abstracts fällt das Rektorat einen Grundsatzbeschluss zum Studiengang. Befürwortet das Rektorat prinzipiell die Einrichtung des Studiengangs, wird die Fakultät eingeladen, einen Einrichtungsantrags einzureichen

An den befürwortenden Grundsatzbeschluss schließt sich eine intensive Arbeitsphase in der Fakultät an, in der das ausführliche Studiengangkonzept (SGK) erarbeitet und zu einem vollständigen Einrichtungsantrag inkl. Studien- und Prüfungsordnung, Modulbeschreibungen sowie ggf. Kooperationsvereinbarungen zusammengebunden wird.

Der Einrichtungsantrag wird auf Initiative des Studiendekans/der Studiendekanin zunächst von der Studienkommission (StuKo) begutachtet. Nach der positiven Empfehlung der StuKo beschließt der Fakultätsrat die Einrichtung des Studiengangs und das Erlassen der Studiendokumente. Mit diesem Fakultätsratsbeschluss bekennt sich die Fakultät zu ihrem neuen Studiengang. Der vollständige Einrichtungsantrag wird über die Fakultätsleitung beim Prorektor für Talententwicklung eingereicht.

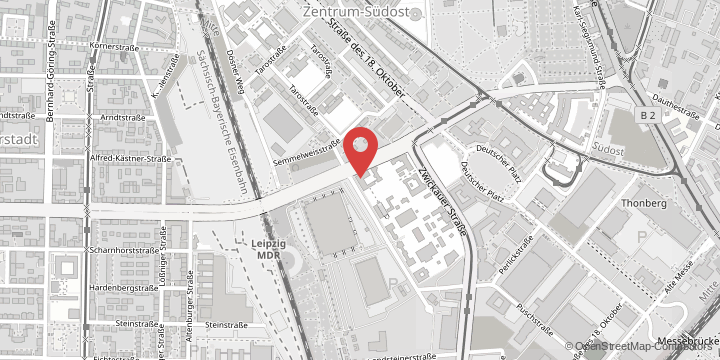

Der Prorektor für Talententwicklung veranlasst die Prüfung und Bewertung des Einrichtungsantrags in der Stabsstelle Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium (StQE) und im Dezernat Akademische Verwaltung (D2). Aus dieser Bewertung geht ein gemeinsamer Bewertungsbericht hervor, der i.d.R. zwei Wochen vor der jeweiligen Sitzung zeitgleich sowohl den Mitgliedern der Rektoratskommission Lehre, Studium, Prüfungen (LSP) als auch dem/der Studiengangverantwortlichen zugeht.

Die Fachvertreter:innen werden bei Einrichtungs- oder größeren Änderungsvorhaben stets als Expert:innen in die LSP geladen, um ihr Vorhaben vorstellen, Fragen beantworten, Erklärungen anbieten und Anregungen direkt aufnehmen zu können. Die Empfehlungen der LSP zur Einrichtung eines Studiengangs gehen nicht nur wiederum den Fachvertreter:innen zu, sondern bilden eine wesentliche Grundlage für den Fortgang des Prozesses über Senat, Hochschulrat und Rektorat.

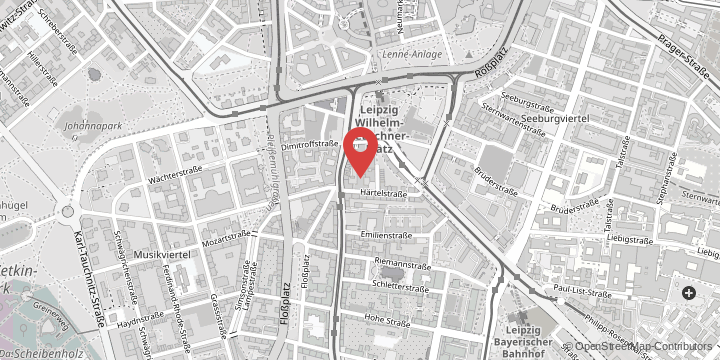

Schließlich geht der Einrichtungsantrag zusammen mit den Empfehlungen der LSP, dem Benehmen des Senats und der Stellungnahme des Hochschulrates in das Rektorat ein, welches den Beschluss zur Einrichtung des Studiengangs und zur Genehmigung der Studiendokumente trifft. Der Studiengang kann zum folgenden Sommer- bzw. Wintersemester starten.

Ändern und Aufheben eines Studiengangs

Der Gremienweg ist für alle eingangs benannten Prozesse ähnlich, mit Variationen, die den jeweiligen Anforderungen entsprechen: So gibt es bei einer Wesentlichen Änderung des Studiengangs ebenfalls ein Auftaktgespräch zwischen dem Rektorat und Fachvertreter:innen zur gegenseitigen Herstellung von Erwartungssicherheit. Ein für die initiale Einrichtung eines Studiengangs notwendiger Grundsatzbeschluss des Rektorats entfällt jedoch.

Neufassungen und Änderungen von Studiendokumenten können i.d.R. nach Konsultation des Dezernats Akademische Verwaltung (D2) direkt eingereicht werden und benötigen (außer bei fakultätsübergreifenden Angeboten) keine Befassung in Senat und Hochschulrat.

Die Aufhebung von Studiengängen bedarf i.d.R. keines Auftaktgesprächs und keines Grundsatzbeschlusses. Darüber hinaus ersetzt eine knappe Prüfnotiz den ausführlichen Bewertungsbericht, insbesondere, wenn sich die Aufhebung aus Befunden vorangegangener QM-Prozesse, einer aufgehobenen Kooperationsvereinbarung mit einem externen Partner oder einer geänderten Personalsituation ergibt.