Das strategische Forschungsfeld umfasst Forschung zu den Grundlagen für Leben und Gesundheit von Mensch, Natur und Umwelt. Dabei arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Lebens-, Natur-, Wirtschafts-, Geistes-, Sozialwissenschaften und der Informatik eng zusammen, um Grundlagenforschung, angewandte Forschung und den Transfer in die Gesellschaft voranzubringen.

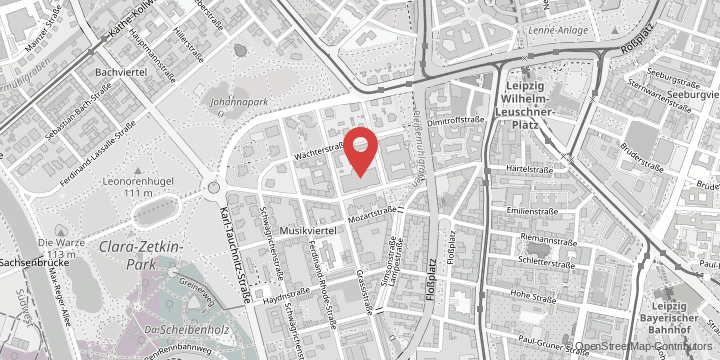

Unsere Forschungsprofilbereiche

Einflüsse der Zivilisation auf den Menschen

Einflüsse der Zivilisation sind begünstigende Faktoren oder gar Ursachen für funktionelle und organische Erkrankungen des Menschen. Die genauen Mechanismen, die zu den „modernen“ Erkrankungen oder „Zivilisationserkrankungen“ führen, sind noch nicht vollständig aufgedeckt. Ihre Erforschung ist das zentrale Ziel dieses Profilbereichs.

Die beteiligten Einrichtungen stammen aus den Natur- und Lebenswissenschaften sowie den Geistes- und Sozialwissenschaften. Sie sind durch ihre gemeinsame Arbeit in große Forschungsverbünde eingewoben.

Der Forschungsschwerpunkt liegt auf Wechselwirkungen zwischen Entzündungen, Stoffwechsel und Regenerationsprozessen und deren Bedeutung für lebensstilbedingte Krankheiten, auch „Zivilisationserkrankungen“ genannt. Einen besonderen Fokus richtet unsere Universität hierbei auf die Erforschung der Zivilisationskrankheit Adipositas. Aber auch zahlreiche Projekte der Krebsforschung sind im Forschungsprofilbereich „Zivilisationserkrankungen“ vernetzt.

Die Forschenden entwickeln innovative Therapien, individuell angepasste Präventionsmaßnahmen sowie kampagnenbasierte Gesundheitsempfehlungen. Die Grundlage dafür bildet eine hervorragende biomedizinische, psychologische und soziokulturelle Verbundforschung.

- Biotechnologisch-Biomedizinisches Zentrum (BBZ)

- Fakultät für Lebenswissenschaften

- Medizinische Fakultät

- Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie

- Veterinärmedizinische Fakultät

- Fakultät für Mathematik und Informatik

- Interdisziplinäres Zentrum für Bioinformatik (IZBI)

- Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence (ScaDS.AI Dresden/Leipzig)

- AOK Plus „Leipzig Adipositasmanagement”

- Helmholtz-Institut für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung (HI-MAG)

- Helmholtz Zentrum München - Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (HMGU)

- Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ)

- Herzzentrum Leipzig

- LIFE - Leipziger Forschungszentrum für Zivilisationserkrankungen

- Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (MPI EVA)

- Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS)

- Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften (MPI MiS)

- SFB 1052: Mechanismen der Adipositas

Sprecher: Prof. Matthias Blüher (Klinik und Poliklinik für Endokrinologie, Nephrologie, Rheumatologie, Medizinische Fakultät)

Der Sonderforschungsbereich 1052 „Mechanismen der Adipositas“ umfasst drei Schwerpunkte der Adipositasforschung: Überernährung, Fettverlagerungen und Entzündung des Fettgewebes sowie die veränderte Adipokinsekretion. Die Absolventinnen und Absolventen des integrierten Graduiertenkollegs „Obesity Mechanisms“ eignen sich die gewonnenen Erkenntnisse der Adipositas-Forschung sowie zusätzliche praktische Fähigkeiten an, was sie für eine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere rüstet.

Mehr erfahren

Clinician Scientist Program

- Modern Diseases - Leipzig Clinician Scientist Programm (MD-LEICS)

Sprecher: Prof. Dr. med. Thomas Ebert (Klinik für Endokrinologie, Nephrologie und Rheumatologie, Medizinische Fakultät)

Das Clinician-Scientist(CS)-Programme MD-LEICS (Modern Diseases LEIpzig Clinician Scientists) hat zum Ziel, innovative, krankheits- und patientenorientierte wissenschaftliche Ausbildung bei nicht-übertragbaren Zivilisationskrankheiten voranzubringen. Es konzentriert sich auf Adipositas, Essstörungen und kardiovaskulär-metabolische Erkrankungen. MD-LEICS sorgt für ein strukturiertes Programm für wissenschaftlich vorqualifizierte Kliniker:innen in der Facharztweiterbildung, um existierende Programme der Medizinischen Fakultät in Leipzig zu konsolidieren.

Mehr erfahren

Klinische Studien

- Klinische Studie: Multizentrische, randomisierte, kontrollierte Studie zum Vergleich des Gewichtsverlusts mit einem endoskopischen Dünndarmbypass versus Magenballon versus einer Scheinintervention

Die klinische Studie zum Vergleich des Gewichtsverlusts mit einem endoskopischen Dünndarmbypass versus Magenballon versus einer Scheinintervention vergleicht Scheinendoskopien mit eingesetzten Magenballons und dem Dünndarmbypass zur Behandlung von Fettleibigkeit.

Horizon Europe

- ERC Advanced grant: Tame thrombo-inflammation

Prof. Dr. Berend Isermann (Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik, Medizinische Fakultät) - CREATIC – Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre

Projektleitung: Dr. Dr. Maik Friedrich (Institut für Klinische Immunologie, Medizinische Fakultät) - CERTAINTY – A CEllulaR immunoTherapy virtuAl twin for personalIsed cancer treatmeNT

Projektleitung: Prof. Dr. Thomas Neumuth (ICCAS - Innovation Center Computer Assisted Surgery) - ARTEMIS – AcceleRating the Translation of virtual twins towards a pErsonalised Management of fatty lIver patients

Projektleitung: Dr. Stefan Höhme (IZBI - Interdisziplinäres Zentrum für Bioinformatik) - PREPARE-TID – Pipeline for Rapid Diagnostics of Emergency Transboundary Infectious Diseases

Projektleitung: Dr. Ahmed Abd El Wahed (Institut für Tierhygiene und Öffentliches Veterinärwesen, Veterinärmedizinische Fakultät)

Horizon 2020

- ERC Starting grant: AxoMyoGlia – Spatio-functional cellular interplay in peripheral nerve diseases

Prof. Dr. Ruth Stassart (Paul-Flechsig-Institut für Neuropathologie, Medizinische Fakultät)

mehr erfahren - ImSAVAR – Immune Safety Avatar: nonclinical mimicking of the immune system effects of immunomodulatory therapies

Projektleitung: Prof. Dr. Markus Löffler (Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie, Medizinische Fakultät)

Bundesministerium für Bildung und Forschung

- NAKO – Die Gesundheitsstudie – Hauptphase Studienzentrum Leipzig: Ursachen von Volkskrankheiten im Zusammenspiel von genetischer Veranlagung, Lebensgewohnheiten und umweltbedingten Faktoren

Projektleitung: Prof. Dr. Markus Löffler (Medizinische Fakultät, Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie)

Mehr erfahren - DZD München – Deutsches Zentrum für Diabetisforschung: Fettgewebsforschung, 3. Förderphase Grundlagenforschung

Projektleitung: Prof. Dr. Michael Stumvoll (Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Endokrinologie, Nephrologie und Rheumatologie)

Mehr erfahren - SMITH – Smart Medical Information Technology for Healtcare

Projektleitung: Prof. Dr. Markus Löffler (Medizinische Fakultät, Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie)

Mehr erfahren - ToSEE – Therapie des Benzodiazipin refraktären Status epilepticus in der älteren Bevölkerung

Projektleitung: Prof. Dr. Joseph Claßen (Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Neurologie, Universitätsklinikum)

Mehr erfahren - HerediCaRe – Aufbau eines nationalen Registers zur Evaluierung und Verbesserung risiko-adaptierter Prävention für erblichen Brust- und Eierstockkrebs

Projektleitung: Dr. Christoph Engel (Medizinische Fakultät, Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie)

Mehr erfahren - MR-Thrombose – MR-gestützte minimal-invasive Diagnostik und Therapie von Thrombosen

Teilprojekt: Erforschung eines optimierten Fertigungsverfahrens für MR-taugliche Nitinolkonstrukte

Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Melzer (Innovation Center Computer Assisted Surgery (ICCAS))

Mehr erfahren - ELVIS-Studie – Nasale High-Flow im Vergleich zur nicht-invasiven Beatmung bei der Behandlung der akuten azidotischen hyperkapnischen Exazerbation einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (AECOPD)

Projektleitung: Prof. Dr. med. Hubert Wirtz (Klinik und Poliklinik für Onkologie, Gastroenterologie, Hepatologie und Pneumologie; Zentrum für Klinische Studien)

Mehr erfahren - CORALA II – Langzeitbedarf von Ranibizumab-Injektionen mit oder ohne frühzeitige gezielte periphere Laser-Photokoagulation zur Behandlung des Makulaödems infolge eines Zentralvenenverschlusses

Projektleitung: Prof. Dr. med. Matus Rehak (Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde)

Mehr erfahren - SUCEED-F – Studie häufiger Umweltexpositionen und Krankheiten im Kindes- und Jugendalter: Machbarkeit

Projektleitung: Prof. Dr. med. Antje Körner (Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin)

Mehr erfahren - SYMPATH – Systemmedizin der Pneumonie-aggravierten Arteriosklerose

Projektleitung: Prof. Dr. Markus Scholz (Medizinische Fakultät, Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie)

Mehr erfahren - LiSymKrebs – DEEP-HCC – Detaillierte Analyse der räumlichen Organisation der Entstehung des hepatozellulären Karzinoms

Projektleitung: Prof. Dr. Daniel Seehofer (Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Viszeral-, Transplantations-, Thorax- und Gefäßchirurgie)

Mehr erfahren - LiSymKrebs – SMART-NAFDL – Ein systemmedizinischer Ansatz zur Früherkennung und Prävention des hepatozellulären Karzinoms bei Nicht-Alkoholischer Fettlebererkrankung

Projektleitung: Prof. Dr. Thomas Berg (Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Onkologie, Gastroenterologie, Hepatologie und Pneumologie)

Mehr erfahren - SaxoCell – Lebende Arzneimittel

Projektleitung: Prof. Dr. Uwe Platzbecker, Dr. Vladan Vucinic, Dr. Beatrice Sara Berneck, Prof. Dr. Jan C. Simon, Dr. Kristin Reiche, Prof. Dr. Achim Aigner, Prof. Dr. Thomas Neumuth, Prof. Dr. Ulrich Hacker (Medizinische Fakultät)

Mehr erfahren - SmartBWL – Smartphone-unterstützte Verhaltenstherapie zur Gewichtsreduktion bei Erwachsenen mit schwerer Adipositas

Projektleitung: Prof. Dr. Anja Hilbert (Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie)

Mehr erfahren - @ktivPLUS – Adipositas und Depression- Entwicklung, Akteptanz, Wirksamkeit und Kosteneffektivität eines selbsthilfestärkendem Online-Coaches

Projektleitung: Dr. Margit Löbner (Medizinische Fakultät, Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health)

Mehr erfahren - CAP-TSD – Kausalanalyse und prädiktive Modellierung molekularer und klinischer Zeitreihendaten von Pneumoniepatienten: Teilprojekt A

Projektleiter: Prof. Dr. Markus Scholz (Medizinische Fakultät, Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie)

Mehr erfahren - 3MP-FUS – Neuromodulation bei seltenen neuropsychatrischen Erkrankungen mit fokussiertem multi-modalen-multi-parameter Ultraschall

Teilvorhaben: Experimentelle technische und vorklinische Evaluation des FUS Systems, klinische Anforderungsbestimmungen und Integration

Projektleiter: Prof. Dr. Andreas Melzer (Innovation Center Computer Assisted Surgery (ICCAS))

Mehr erfahren - 6G Health

Projektleiter: Prof. Dr. Markus Löffler (Medizinische Fakultät, Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie)

Mehr erfahren - FOMO – Nanoporöse formangepasste Glasmonolithe als Arzneistoffdepotsysteme für drug targeting in der Zahnmedizin

Projektleiter: PD Dr. rer. nat. Andreas König (Medizinische Fakultät, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde)

Mehr erfahren - PROGNOSIS – Epidemie-bedingter Ressourcenbedarf von Krankenhäusern-Modellierung von Inzidenz, Bettenbelegung, Personalplanung und Versorgungsketten

Projektleitung: Prof. Dr. Markus Scholz (Medizinische Fakultät, Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie)

Mehr erfahren - GeMTeX MII – konsortienübergreifender Use Case der Medizininformatik-Initiative: Automatisierte Verarbeitung deutscher klinischer Texte

Projektleiter: Prof. Dr. Martin Boeker / Prof. Dr. Markus Löffler (Medizinische Fakultät, Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie)

Mehr erfahren - LE-REP – Interdisziplinäres Nachwuchszentrum für reproduktive Gesundheit

Projektleiter: Prof. Dr. Bahriye Aktas (Medizinische Fakultät, Klinik für Frauneheilkunde und Geburtsmedizin)

Mehr erfahren - INTERPOLAR – Medikationsprobleme und Arzneimittelwechselwirkungen verringern (USE Case)

Projektleiter: Prof. Dr. Markus Löffler (Medizinische Fakultät, Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie)

Mehr erfahren - PrivateAIM – Privatsphären-schützende Analytik in der Medizin

Projektleiter: Prof. Dr. Toralf Kirsten (Medizinische Fakultät, Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie)

Mehr erfahren - NUM DIZ – Netzwerk der Datenintegrationszentren der Universitätsmedizin

Projektleiter: Dr. Thomas Wendt (Medizinische Fakultät, Datenintegrationszentrum)

Mehr erfahren - ADAPT – Afrikanisches "One Health"-Netzwerk zur Krankheitsprävention

Projektleiter: Prof. Dr. Uwe Truyen (Veterinärmedizinische Fakultät, Institut für Tierhygiene und Öffentliches Veterinärwesen)

Mehr erfahren - DZKJ – Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Aufbauförderung Standort Leipzig/Dresden

Projektleiterin: Prof. Dr. Antje Körner (Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin)

Mehr erfahren - ScaDS.AI – Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence Dresden/Leipzig

Wissenschaftliche Koordination: Prof. Dr. Wolfgang E. Nagel (TU Dresden)

Stellvertretung: Prof. Dr. Erhard Rahm (Fakultät für Mathematik und Informatik, Institut für Informatik)

Mehr erfahren - Integriertes Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) AdipositasErkrankungen

Leitung: Professor Michael Stumvoll (Medizinische Fakultät/Universitätsklinikum, Klinik und Poliklinik für Endokrinologie, Nephrologie, Rheumatologie)

Das IFB erforschte und behandelte krankhaftes Übergewicht (Adipositas) und seine begleitenden Erkrankungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Es war ein gemeinsames Zentrum der Universität und des Universitätsklinikums Leipzig.

Mehr erfahren

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

- KIKS – Künstliche Intelligenz für klinische Studien

Projektleitung: Prof. Dr. Thomas Neumuth (Medizinische Fakultät, Innovationszentrum für Computerassistierte Chirurgie – ICCAS)

Mehr erfahren - KliNet5G – Klinisches Netzwerk via 5G

Projektleitung: Prof. Dr. Thomas Neumuth (Medizinische Fakultät, Innovationszentrum für Computerassistierte Chirurgie – ICCAS)

Mehr erfahren

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

- LIPSY – Leipziger Individual Placement and Support für psychisch erkrankte Menschen

Projektleitung: Prof. Dr. Steffi G. Riedel-Heller (Medizinische Fakultät, Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health)

Mehr erfahren - Stiftungsprofessur Sozialpsychiatrische Teilhabeforschung, Fachgebiet Soziologie

Projektleitung: Prof. Dr. Georg Schomerus (Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Leipzig)

Mehr erfahren

Gemeinsamer Bundesausschuss

- HITS – Herzinsuffizienz – Individuelles Training, Telemonitoring und Selfmanagement

Projektleitung: Prof. Martin Busse (Sportwissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportmedizin und Prävention)

Mehr erfahren

Sächsisches Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Tourismus

- Lungenmikrobiommodell - Ein modulares Mikrobiom-Wirtsmodell der Lunge aus dem 3D-Drucker zur Untersuchung der Pharmakokinetik von Lungenarzneimitteln und Xenobiotika

Projektleitung: Prof. Dr. Leonard Kaysser (Institut für Wirkstoffentwicklung, Medizinische Fakultät)

Mehr erfahren - MALT-Patch

Projektleitung: Prof. Dr. Michaela Schulz-Siegmund (Institut für Pharmazie, Medizinische Fakultät)

Mehr erfahren - Transfertechnologien zur Validierung von protein- und Peptidtherapeutika

Projektleitung: Jun-Prof. Dr. Clara Schoeder (Institut für Wirkstoffentwicklung, Medizinische Fakultät)

Mehr erfahren

- Tina Malti: Alexander von Humboldt-Professur für Entwicklungspsychologie

Tina Malti hat in 2022 die Humboldt-Professur für Entwicklungspsychologie erhalten. Sie forscht an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät und der Medizinischen Fakultät und als Direktorin des neu gegründeten Humboldt Wissenschaftszentrum für Kindesentwicklung (Humankind). Neben Grundlagenforschung zu sozio-emotionaler Entwicklung von Kindern möchte Tina Malti ihre Forschungserkenntnisse auch in die klinischen Praxisfelder transferieren. - Sayan Mukherjee: Alexander von Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz

Sayan Mukherjee erhiehlt 2022 die Alexander von Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz. Der Mathematiker, Statistiker und Informatiker hat seine Professur am Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence Dresden/Leipzig (ScaDS.AI) angetreten und hat ebenso eine Arbeitsgruppe am Max Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften aufgebaut. Seine Expertise in der topologischen Datenanalyse soll neue Wege in der Auswertung biologischer und medizinischer Daten ebnen und so einen innovativen Forschungszweig in der Präzisionsmedizin eröffnen. - Jens Meiler: Alexander von Humboldt-Professur für Pharmazeutische Chemie

Jens Meiler wurde 2019 die Humboldt-Professur verliehen. Als pharmazeutischer Chemiker und Bioinformatiker forscht er an der Schnittstelle von Biologie, Physik, Chemie und Informatik. Im neuen Institut für Wirkstoff-Forschung bringt Meiler rechnergestützte Verfahren und experimentelle Methoden gezielt zusammen, um neue Pharmazeutika zu entwickeln. Daneben hat er in Leipzig mit der Weiterentwicklung des Programms ROSETTA ein „European Center for ROSETTA Therapeutic Design“ etabliert.

Zwei große Herausforderungen unserer Zeit, die Transformation der Energiesysteme und der nachhaltige Umgang mit der Ressource Biodiversität, stehen im Mittelpunkt der Forschungsaktivitäten dieses Profilbereichs.

Das Forschungsinteresse liegt in der Entwicklung umweltfreundlicher katalytischer Verfahren, der Identifikation innovativer Technologien und von Lösungsstrategien für die Energiegewinnung sowie auf den Grundlagen zur Erhaltung der Biodiversität. Ziel ist die Verknüpfung dieser drei Bereiche der Nachhaltigkeitsforschung:

- Wie lassen sich ökonomisch effiziente Energielandschaften so gestalten, dass sie auch Biodiversität und Ökosystem-Dienstleistungen maximieren?

- Wie kann die Nutzung von Biomasse als Rohstoff-Basis durch neue Katalyseverfahren optimiert werden?

- Welche Synergien gibt es zwischen den Zielen und Mechanismen der Klima- und der Biodiversitäts-Konventionen?

Das Spektrum der Ansätze reicht von der Laborentwicklung über Prognosemodelle bis hin zu ökologischen Großversuchen auf der Landschaftsskala.

- Biotechnologisch-Biomedizinisches Zentrum (BBZ)

- Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ)

- Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig

- Fakultät für Lebenswissenschaften

- Fakultät für Chemie und Mineralogie

- Fakultät für Geschichte, Kunst und Regionalwissenschaften

- Fakultät für Mathematik und Informatik

- Fakultät für Physik und Erdsystemwissenschaften

- Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie

- Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management- und Wissensökonomie (IMW)

- Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)

- Juristenfakultät

- Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung (IOM)

- Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS)

- Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (MPI EVA)

- Max-Planck-Institut für Biogeochemie (MPI BGC)

- Max-PLanck-Institut für Geoanthropologie (MPI GEA)

- Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

- Zentrum für Fernerkundung in der Erdsystemforschung

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert einen Vielzahl an Projekten unserer Universität in Kooperation mit anderen Wissenschaftsinstitutionen. Die wichtigsten Verbundprojekte im Bereich „Nachhaltige Systeme und Biodiversität“ sind folgende:

- Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig

Sprecher der UL: Prof. Martin Quaas (Wirtschaftswissenschftliche Fakultät)

Unsere Universität beheimatet aktuell im Verbund mit der Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), der Friedrich Schiller-Universität Jena (FSU), sowie dem Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig. Forscherinnen und Forscher aus über 30 Nationen befassen sich seit 2012 mit dem größtenteils schädigenden Einfluss des Menschen auf die Artenvielfalt und erarbeiten die wissenschaftliche Grundlage für den nachhaltigen Umgang mit der Biodiversität unseres Planeten.

Mehr erfahren - TRR 172: Arktische Verstärkung

Sprecher: Prof. Dr. Manfred Wendisch (Fakultät für Physik und Erdystemwissenschaften, Institut für Meteorologie)

Mit dem Transregio 172 forschen wir erstmals in Deutschland systematisch und im großen Maßstab auf dem Gebiet der „Arktischen Klimaveränderungen (AC)³“. Ziel der breit angelegten Forschungskooperation mit der Universität Bremen, der Universität zu Köln, dem Alfred-Wegener-Institut sowie dem Leibniz-Institut für Troposphärenforschung ist es, die Klimaentwicklung in der Arktis mit verschiedenen Methoden und über längere Zeiträume zu beobachten. Anhand der Beobachtungen von Messinstrumenten auf Satelliten, Flugzeugen, luftgetragenen Ballonplattformen und Forschungsschiffen und der Ergebnisse ausgewählter bodengebundener Mess-Stationen entwickeln die Forscherinnen und Forscher die Verlässlichkeit von Modellen zur Vorhersage der beobachteten Erwärmung in der Arktis weiter.

Mehr erfahren

- GRK 2939: Ökonomie miteinander verbundener natürlicher Gemeinschaftsgüter: Atmosphäre und Biodiversität — Eco-N

Sprecher: Prof. Dr. Martin Quaas (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät und iDiv)

Das GRK 2939 "Ökonomie miteinander verbundener natürlicher Gemeinschaftsgüter: Atmosphäre und Biodiversität — Eco-N" entwickelt eine integrative Perspektive auf die nachhaltige Nutzung natürlicher Gemeinschaftsgüter im Bereich der Atmosphäre - nämlich Aerosole, regionales Klima und Stadtluft - und der Biodiversität - nämlich Wälder und Böden.

Mehr erfahren - GRK 2324: Tree Diversity Interactions (TreeDi)

Sprecher: Prof. Dr. Helge Bruelheide (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Biologie)

Das internationale Graduiertenkolleg „TreeDi – Tree Diversity Interactions: Die Rolle von Baum-Baum-Interaktionen in lokalen Nachbarschaften in subtropischen Wäldern“ des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig (iDiv) mit der University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) in China erforscht, wie sich Baum-Baum Interaktionen in lokalen Nachbarschaften zu den beobachteten positiven Effekten von Baumarten-Reichtum auf ökosystemare Schlüsselfunktionen verhalten. Das internationale Qualifikationsprogramm sieht einen intensiven chinesisch-deutschen Kulturaustausch während eines sechsmonatigen Forschungsaufenthalts im Partnerland vor. Des Weiteren gibt es ein gemeinsames Doktoranden-Betreuungs-Komitee mit chinesischen und deutschen Projektleiterinnen und Projektleitern und eine enge Zusammenarbeit mit führenden Köpfen der Biodiversitätsforschung.

Mehr erfahren - FOR 5000: Biotische Interaktionen, Artengemeinschaften und öko-evolutionäre Dynamiken als Steuergrößen von Langzeitzusammenhängen zwischen Biodiversität und Ökosystemfunktionen

Sprecher Prof. Dr. Nico Eisenhauer (Fakultät für Lebenswissenschaften, iDiv)

Das zentrale Ziel der Forschungsgruppe 5000 „Biotische Interaktionen, Artengemeinschaften und öko-evolutionäre Dynamiken als Steuergrößen von Langzeitzusammenhängen zwischen Biodiversität und Ökosystemfunktionen“ besteht darin, herauszufinden, welche Mechanismen kurz- und langfristig den Biodiversität- und Ökosystemfunktionen-Zusammenhang beeinflussen. Sie wendet hierzu neue experimentelle und analytische Methoden in einem der am längsten laufenden Biodiversitätsexperimente der Welt an: dem Jena Experiment. Professor Nico Eisenhauer leitet die Forschungsgruppe, in der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen Ökologie, Biochemie und Mikrobiologie interdisziplinär zusammenarbeiten.

Mehr erfahren - SPP 1294: Atmosphären- und Erdsystemforschung mit dem Forschungsflugzeug HALO (High Altitude and Long Range Research Aircraft)

Sprecher: Prof. Dr. Manfred Wendisch (Fakultät für Physik und Erdsystemwissenschaften, Leipziger Institut für Meteorologie)

Das Infrastruktur-Schwerpunktprogramm 1294 „Atmosphären- und Erdsystemforschung mit dem Forschungsflugzeug HALO (High Altitude and Long Range Research Aircraft)“ wird seit 2007 von der DFG gefördert. Mit dem Forschungsflugzeug HALO werden atmosphärische und geophysikalische Prozesse untersucht. Im Fokus steht die Beantwortung klima- und umweltwissenschaftlicher Fragestellungen.

Mehr erfahren - SPP 2361: Auf dem Weg zur Fluvialen Anthroposphäre

Sprecher: Prof. Dr. Christoph Zielhofer (Fakultät für Physik und Erdsystemwissenschaften, Institut für Geographie)

Das Schwerpunktprogramm 2361 „Auf dem Weg zur Fluvialen Anthroposphäre“ erforscht, wie menschliche Gesellschaften und vorindustrielle Auen Mitteleuropas zusammengewirkt haben. Ob und seit wann Menschen auf die Auenentwicklung Einfluss genommen haben, ist die zentrale Frage des Schwerpunktprogramms. Die Universität Leipzig, die Universität Tübingen und die TU Darmstadt haben gemeinsam das Rahmenprogramm entwickelt.

Mehr erfahren

- ERC Starting Grant: „Forest vulnerability to compound extremes and disturbances in a changing climate”

Leitung: Professor Dr. Ana Bastos (Fakultät für Physik und Erdsystemwissenschaften)

Mehr erfahren - SOLO – Soils for Europe

Koordinator: Dr. Carlos António Bastos de Morais Guerra (iDiv)

mehr erfahren

Bundesministerium für Bildung und Forschung

- ZK-FA – Faktencheck Artenvielfalt

Projektleitung: Prof. Dr. Christian Wirth (Fakultät für Lebenswissenschaften, Insitut für Biologie und iDiv)

Mehr erfahren - ValuGaps – Umfassende Inwertsetzung von Naturkapital in Deutschland: Ansätze und Methoden zum Umgang mit knapper Information und Unsicherheiten

Projektleitung: Dr. Jasper Nikolaus Meya (Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung iDiv)

Mehr erfahren - ScaDS.AI – Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence Dresden/Leipzig

Wissenschaftliche Koordination: Prof. Dr. Wolfgang E. Nagel (TU Dresden)

Stellvertretung: Prof. Dr. Erhard Rahm (Fakultät für Mathematik und Informatik, Institut für Informatik)

Mehr erfahren - marEEshift – Marine ökologisch-ökonomische Systeme in der westlichen Ostsee und darüber hinaus: Generische Modelle, Koordination und Kommunikation

Projektleitung: Prof. Dr. Martin Quaas (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Institut für Ressourcenmanagement)

Mehr erfahren - T!Raum-Initiative: ReWass – Regionalentwicklung und Wasserbewirtschaftung unter Wasserknappheit

Projektleitung: Dr. Stefan Geyler (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement)

mehr erfahren - InnoLogBat – Lagerlogistik E-Mobilität: Innovationslabor für Batterie-Logistik in der E-Mobilität

Teilprojekt: Studien im Bereich der Kreislaufwirtschaft Automotiv und ML-basiertes Dienstleistungsportfolio für die Lagerlogistik von Batterien für die E-Mobilität

Projektleitung: Prof. Dr. Bogdan Franczyk (Institut für Wirtschaftsinformatik)

mehr erfahren - Nachwuchsgruppe: MultiplEE: Nachhaltiger Ausbau erneuerbarer Energien mit multiplen Umweltwirkungen – Politikstrategien zur Bewältigung ökologischer Zielkonflikte bei der Energiewende

Projektleitung: Dr. Paul Lehmann (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement)

Mehr erfahren

Bundesministerium für Wirtschaft und Klima

- b-ACT matter – Forschungs- und Transferzentrum für interfakultären Zentrums für bioaktive Materie

Projektleitung: Prof. Dr. Tilo Pompe (Fakultät für Lebenswissenschaften, Institut für Biochemie); Prof. Dr. Frank Cichos (Fakultät für Physik und Erdsystemwissenschaften, Peter-Debye-Institut für Physik der weichen Materie)

Mehr erfahren - MoLeWa – Regionales Transformationsnetzwerk - Entwicklung und Umsetzung einer regionalen Transformationsstrategie in der Fahrzeug- und Zulieferindustrie und den industrienahen Dienstleistungsbranchen in der Transformationsregion Leipzig

Projektleitung: Prof. Dr. Bogdan Franczyk (Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Institut für Wirtschaftsinformatik)

Mehr erfahren

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

- Lebendige Luppe – Förderung von Ökosystemleistungen und Biodiversität durch Auenrevitalisierung im urbanen Kontext

Projektleitung: Prof. Dr. Sylke Nissen (Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie, Institut für Soziologie); Prof. Dr. Christian Wirth (Fakultät für Lebenswissenschaften und Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung iDiv)

Mehr erfahren

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

- Miro – Mitteldeutsche Innovationsregion Obstbau

Projektleiter: Prof. Dr. Bogdan Franczyk (Institut für Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät)

Mehr erfahren

Die VolkswagenStiftung fördert Dr. Carsten Meyer, einen am iDiv beheimateten Wissenschaftler unserer Universität, mit einem Freigeist-Stipendium.

- Freigeist Fellowship: Modelling the Socioeconomic Forces behind 21st Century Biodiversity Loss: A Macroscopic Approach to turn Complexity into Opportunities for Action

MEHR ERFAHREN

Der Leibniz-WissenschaftsCampus "Rauch und Bioaerosole im Klimawandel (BioSmoke)" erforscht die Zusammenhänge zwischen Waldbränden und Klimawandel. Kooperationspartner sind das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung, das Helmholtzzentrum für Umweltforschung, das Deutsche Biomasse Forschungszentrum und die Universität Leipzig.

Die International Max Planck Research School "The Leipzig School of Human Origins" (IMPRS LSHO) ist ein einzigartiges Doktorandenprogramm, das verschiedene Disziplinen zur Erforschung der Evolutionsgeschichte und Herkunft des Menschen und von anderen Primaten kombiniert. Die Leipzig School of Human Origins ist eine Kooperation von Universität Leipzig und Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie.

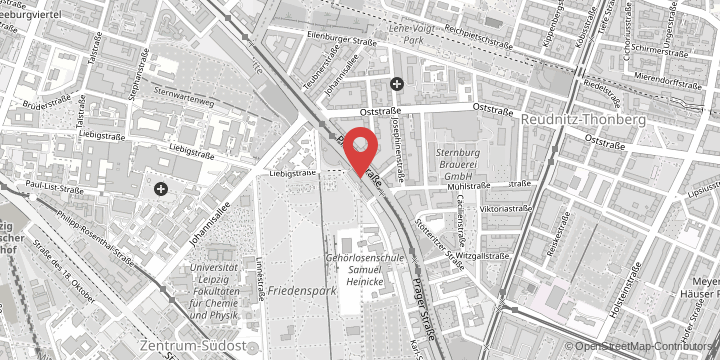

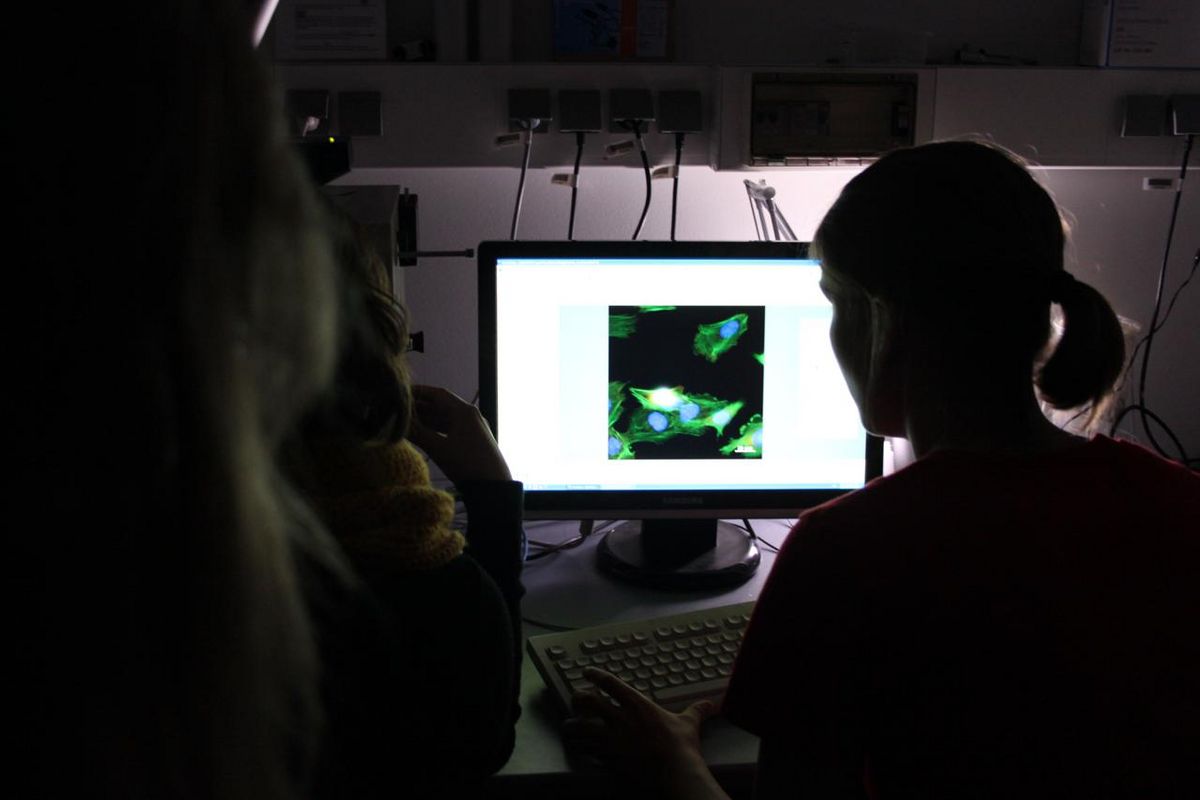

Die Erforschung komplexer Vorgänge in Zellen steht im Mittelpunkt des Forschungsprofilbereichs „Molekulare und zelluläre Kommunikation in Therapie und Diagnostik“.

Die Kommunikation zwischen Molekülen, die Wechselwirkungen von Zellen untereinander und von Molekülen mit Zellen sind wesentliche Grundlagen des biochemischen Austauschs von Informationen. Ziel des Profilbereichs ist es, diese Wechselwirkungen zu erkennen, zu charakterisieren und zu verstehen. Dem nähern sich die Forschenden aus verschiedenen Blickwinkeln: Warum verändert sich eine Zelle? Wie reagiert diese bei bestimmten Einflüssen von außen? Dazu werden sowohl menschliche als auch tierische Zellen untersucht. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befassen sich zum Beispiel mit den Krankheitsbildern Krebs und Adipositas sowie mit der Wundheilung. Ihre Forschungsergebnisse sollen zur Entwicklung neuer Medikamente und Therapien beitragen.

- Biotechnologisch-Biomedizinisches Zentrum (BBZ)

- Fakultät für Lebenswissenschaften

- Fakultät für Chemie und Mineralogie

- Fakultät für Mathematik und Informatik

- Fakultät für Physik und Erdsystemwissenschaften

- Helmholtz Zentrum Dresden - Rossendorf, Forschungsstandort Leipzig (HZDR)

- Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ)

- Medizinische Fakultät

- Veterinärmedizinische Fakultät

- SFB 1423: Strukturelle Dynamik der GPCR-Aktivierung und Signaltransduktion

Sprecherin: Prof. Dr. Annette Beck-Sickinger (fakultät für Lebenswissenschaften, Institut für Biochemie)

Zellen kommunizieren untereinander und mit ihrer Umwelt über Rezeptoren. Die G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs) sind die größte Gruppe der Membranrezeptoren und kommen in fast allen Lebewesen vor. Im Sonderforschungsbereich 1423 „Strukturelle Dynamik der GPCR-Aktivierung und Signaltransduktion“ untersuchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Lebenswissenschaften, der Medizin, der Pharmazie und der Bioinformatik unserer Universität die Wechselwirkungen von bislang wenig erforschten GPCRs, den Peptidrezeptoren und den Adhäsionsrezeptoren, zusammen mit ihren Partnern an der Charité – Universitätsmedizin Berlin, am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft sowie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Ziel des SFBs ist es, die dynamischen Strukturzustände dieser GPCRs aufzuklären, um ihre Funktionen zu verstehen. Damit könnten für diese Klasse der GPCRs neuartige Therapeutika entwickelt werden. Promovierende des SFBs werden in seinem integrierten Graduiertenkolleg ausgebildet.

Mehr erfahren - SFB 1052: Mechanismen der Adipositas

Sprecher: Prof. Dr. Matthias Blüher (Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Endokrinologie, Nephrologie, Rheumatologie)

Seit 2013 untersucht der Sonderforschungsbereich „Mechanismen der Adipositas“ drei zentrale Forschungsschwerpunkte: Überernährung, Fetteinlagerungen und Entzündung des Fettgewebes sowie die veränderte Adipokinsekretion. In Kooperation mit ihren drei Partnereinrichtungen, dem Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und der Ben-Gurion-Universität des Negev (Israel), streben die Forschenden danach, zum Verständnis dieser multifaktoriellen und gesellschaftlich relevanten Erkrankung Adipositas beizutragen.

MEHR ERFAHREN - Emmy Noether Nachwuchsgruppe: Antigenidentifizierung und Charakterisierung adaptiver Immunität bei schwerem Equinem Asthma

Leitung. Dr. Christiane Schnabel (Veterinärmedizinische Fakultät, Biotechnologisch-Biomedizinisches Zentrum)

Die Nachwuchsgruppe untersucht, wodurch schweres Asthma bei Pferden ausgelöst wird. Ein Schwerpunkt des Projektes zum Thema „Antigenidentifizierung und Charakterisierung adaptiver Immunität bei schwerem Equinem Asthma“ ist die Antigenidentifizierung. In einem weiteren Teil suchen die Nachwuchsforschenden nach den adaptiven Immunantworten auf spezifische Komponenten aus dem Heustaub zur Pathogenese von schwerem Equinem Asthma.

Mehr erfahren

- Jens Meiler wurde 2019 die Humboldt-Professur verliehen. Als pharmazeutischer Chemiker und Bioinformatiker forscht er an der Schnittstelle von Biologie, Physik, Chemie und Informatik. Im neuen Institut für Wirkstoff-Forschung bringt Meiler rechnergestützte Verfahren und experimentelle Methoden gezielt zusammen, um neue Pharmazeutika zu entwickeln. Er unterstützt damit unmittelbar den Profilbereich „Molekulare und zelluläre Kommunikation in Therapie und Diagnostik“, mit dessen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern er schon vor der Verleihung intensive Kooperationen pflegte. Die Zusammenarbeit wird in Zukunft durch gemeinsame Verbundprojekte weiter ausgebaut.

- ERC Consolidator Grant: PreSynPlast Molecular mechanisms of prsynaptic plasticity

Prof. Dr. Stefan Hallermann (Medizinische Fakultät, Carl-Ludwig-Institut für Physiologie) - ERC Starting Grant: AxoMyoGlia Spatio-functional cellular interplay in peripheral diseases

Prof. Dr. Ruth Stassart (Medizinische Fakultät, Paul-Flechsig-Institut für Neuropathologie)

Horizon Europe:

- CREATIC – Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre

Leitung: Dr. Dr. Maik Friedrich (Medizinische Fakultät, Institut für Klinische Immunologie) - CERTAINTY – A CEllulaR immunoTherapy virtuAl twin for personalIsed cancer treatmeNT

Leitung: Prof. Dr. Thomas Neumuth (ICCAS - Innovation Center Computer Assisted Surgery)

Bundesministerium für Bildung und Forschung

- RiboAss – Specific inhibition of the ribosomal 50S subunit assembly in bacteria as novel bactericidal mechanism unexploited by current Antibiotics

Projektleitung: Prof. Dr. Ralf Hoffmann (Fakultät für Chemie und Mineralogie, Biotechnologisch-Biomedizinisches Zentrum)

Mehr erfahren - SaxoCell – Lebende Arzneimittel

Projektleitung: Prof. Dr. Uwe Platzbecker, Dr. Vladan Vucinic, Dr. Beatrice Sara Berneck, Prof. Dr. Jan C. Simon, Dr. Kristin Reiche, Prof. Dr. Achim Aigner, Prof. Dr. Thomas Neumuth, Prof. Dr. Ulrich Hacker (Medizinische Fakultät)

Mehr erfahren - FOMO – Nanoporöse formangepasste Glasmonolithe als Arzneistoffdepotsysteme für drug targeting in der Zahnmedizin

Projektleiter: PD Dr. rer. nat. Andreas König (Medizinische Fakultät, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde)

Mehr erfahren - INTERPOLAR – Medikationsprobleme und Arzneimittelwechselwirkungen verringern (USE Case)

Projektleiter: Prof. Dr. Markus Löffler (Medizinische Fakultät, Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie)

Mehr erfahren

Bundesministerium für Wirtschaft und Klima

- b-ACT matter – Forschungs- und Transferzentrum für interfakultären Zentrums für bioaktive Materie

Projektleitung: Prof. Dr. Tilo Pompe (Fakultät für Lebenswissenschaften, Institut für Biochemie); Prof. Dr. Frank Cichos (Fakultät für Physik und Erdsystemwissenschaften, Peter-Debye-Institut für Physik der weichen Materie)

Mehr erfahren

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

- In-Ovo-LC-MS — Anwendung der endokrinologischen In-Ovo-Geschlechtsbestimmung beim Haushuhn mittels Liquid-Chromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS) zur Entwicklung marktreifer Konzepte

Projektleitung: Prof. Dr. Almuth Einspanier (Veterinärmedizinische Fakultät, Veterinär-Physiologisch-Chemisches Institut)

Mehr erfahren

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kunst und Tourismus

- Innovative Strategies for bIoactive / antibacterial advanceD prosthEses

Projektleitung: Prof. Dr. Anette Beck-Sickinger (Fakultät für Lebenswissenschaften, Institut für Biochemie)

Mehr erfahren - Lungenmikrobiommodell - Ein modulares Mikrobiom-Wirtsmodell der Lunge aus dem 3D-Drucker zur Untersuchung der Pharmakokinetik von Lungenarzneimitteln und Xenobiotika

Projektleitung: Prof. Dr. Leonard Kaysser (Institut für Wirkstoffentwicklung, Medizinische Fakultät)

Mehr erfahren - Transfertechnologien zur Validierung von protein- und Peptidtherapeutika

Projektleitung: Jun-Prof. Dr. Clara Schoeder (Institut für Wirkstoffentwicklung, Medizinische Fakultät)

Mehr erfahren

Der Forschungsprofilbereich untersucht die Grundlagen der Leistungen des Nervensystems, darunter Bewegungskontrolle, Sprache, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Gedächtnis sowie deren Veränderlichkeit.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen spezifische Aspekte des menschlichen Verhaltens und des menschlichen Gehirns, die frühkindliche und evolutionäre Entwicklung sowie neurologische und psychiatrische Erkrankungen wie Depression, Demenz, Schlaganfall, Aufmerksamkeits- und Verhaltensstörungen. Wie wird die Ausschüttung von Nervenbotenstoffen gesteuert, wie erholt sich das Gehirn von Schlaganfällen? Was haben der Winterschlaf und die Alzheimerkrankheit gemeinsam? Der Profilbereich „Mensch und Gehirn“ bündelt die Erforschung des Gehirns, seiner Erkrankungen und neuer Behandlungsmöglichkeiten.

- Fakultät für Lebenswissenschaften

- Fakultät für Physik und Erdsystemwissenschaften

- Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie (MPI EVA)

- Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS)

- Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften (MPI MiS)

- Medizinische Fakultät

- Sportwissenschaftliche Fakultät

- Sächsischer Inkubator für Klinische Translation (SIKT)

- Veterinärmedizinische Fakultät

- SFB 1052: Mechanismen der Adipositas

Sprecher: Prof. Dr. Matthias Blüher (Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Endokrinologie, Nephrologie, Rheumatologie)

Seit 2013 untersucht der Sonderforschungsbereich „Mechanismen der Adipositas“ drei zentrale Forschungsschwerpunkte: Überernährung, Fettverlagerungen und Entzündung des Fettgewebes sowie die veränderte Adipokinsekretion. In Kooperation mit ihren drei Partnereinrichtungen, dem Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS), dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) und der Ben-Gurion-Universität des Negev (Israel), streben die Forscherinnen und Forscher danach, zum Verständnis dieser multifaktoriellen und gesellschaftlich relevanten Erkrankung Adipositas beizutragen.

Mehr erfahren

- ERC Consolidator Grant: The Flexible Brain: (Re-)shaping Adaptation in Semantic Cognition

Preisträgerin: Prof. Dr. Gesa Hartwigsen (Fakultät für Lebenswissenschaften, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie) - ERC Consolidator Grant: PreSynPlast - Molecular mechanisms of presynaptic plasticity

Preisträger: Prof. Dr. Stefan Hallermann (Medizinische Fakultät, Carl-Ludwig-Institut für Physiologie) - ERC Starting Grant: AxoMyoGlia – Spatio-functional cellular interplay in peripheral nerve diseases

Preisträgerin: Prof. Dr. Ruth Stassart (Medizinische Fakultät, Paul-Flechsig-Institut für Neuropathologie)

Bundesministerium für Bildung und Forschung

- ToSEE – Therapie des Benzodiazipin refraktären Status epilepticus in der älteren Bevölkerung

Projektleitung: Prof. Dr. Joseph Claßen (Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Neurologie)

Mehr erfahren - AMIS II – Analyse der Entwicklungspfade von Kindesmisshandlung zu Internalisierungssymptomen und -störungen in Kindheit und Adoleszenz: Von longitudinalen Verläufen hin zur Intervention

Projektleitung: Prof. Dr. Kai von Klitzing; ab 1.10.2021 Dr. Lars Otto White (Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters)

Mehr erfahren - CORALA II – Langzeitbedarf von Ranibizumab-Injektionen mit oder ohne frühzeitige gezielte periphere Laser-Photokoagulation zur Behandlung des Makulaödems infolge eines Zentralvenenverschlusses

Projektleitung: Prof. Dr. med. Matus Rehak (Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde)

Laufzeit: 2020 – 2025

Mehr erfahren - @ktivPLUS – Adipositas und Depression- Entwicklung, Akzeptanz, Wirksamkeit und Kosteneffektivität eines Selbsthilfe stärkendem Online-Coaches

Projektleitung: Dr. Margit Löbner (Medizinische Fakultät, Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health)

Mehr erfahren - 3MP-FUS – Neuromodulation bei seltenen neuropsychatrischen Erkrankungen mit fokussiertem multi-modalen-multi-Parameter Ultraschall

Teilvorhaben: Experimentelle technische und vorklinische Evaluation des FUS Systems, klinische Anforderungsbestimmungen und Integration

Projektleiter: Prof. Dr. Andreas Melzer (Innovation Center Computer Assisted Surgery (ICCAS))

Mehr erfahren - LINC – Lipid Immune Neuropathy Consortium

Projektleitung: Prof. Dr. Ruth Martha Stassart (Medizinische Fakultät, Paul-Flechsig-Institut für Neuropathologie), Prof. Dr. Robert Fledrich (Medizinische Fakultät, Institut für Anatomie)

Mehr erfahren

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

- LIPSY – Leipziger Individual Placement and Support für psychisch erkrankte Menschen

Projektleitung: Prof. Dr. Steffi G. Riedel-Heller (Medizinische Fakultät, Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health)

Mehr erfahren - Stiftungsprofessur Sozialpsychiatrische Teilhabeforschung, Fachgebiet Soziologie

Projektleitung: Prof. Dr. Georg Schomerus (Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie)

Mehr erfahren