Hier stellen wir die aktuelle Kohorte des Pre-Doc Awards mit den Promotionsvorhaben vor. Außerdem gibt es Informationen für die Awardees – Predocs wie Postdocs.

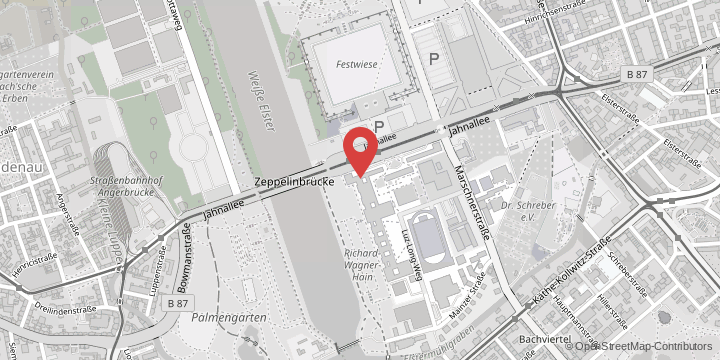

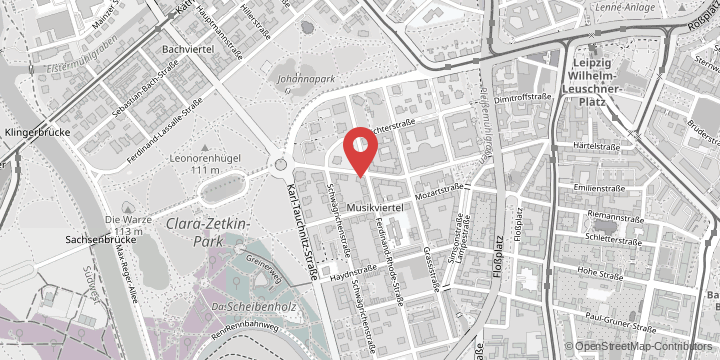

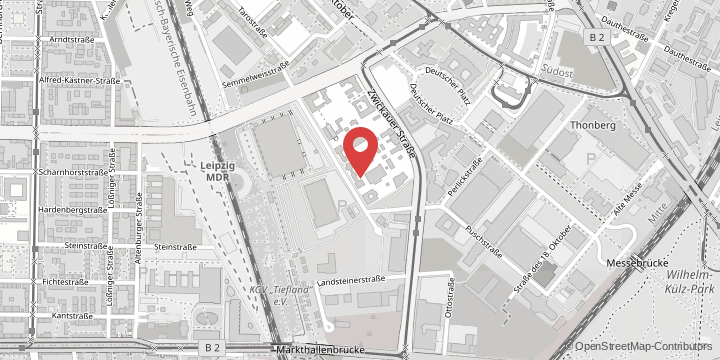

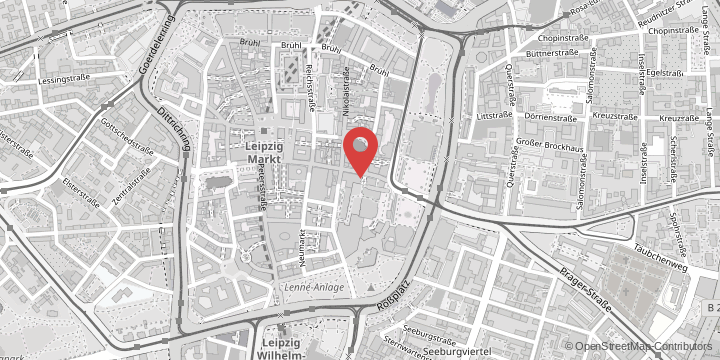

Eindrücke vom Kickoff Event am 11.11.2024

Kohorte 2024/25

Rabbi Aharon Shmu'el Tamaret und der Zionismus

Rabbi Tamaret (1869-1931) war eine sehr interessante Figur der frühen zionistischen Bewegung, die heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Viele Jahre lang war er ein lautstarker Befürworter der jungen zionistischen Bewegung und verteidigte die Zionisten öffentlich gegen orthodoxe jüdische Kritiker. Nachdem Tamaret jedoch am Zionistenkongress 1900 in London teilgenommen hatte, änderte er seine Haltung zum Zionismus grundlegend und verbrachte den Rest seines Lebens damit, scharfe Kritik an Herzl und seiner Bewegung zu üben. Er warf ihnen vor, die Werte, die das jüdische Kollektiv über Jahrtausende hinweg entwickelt hatte, zu untergraben. Sein Werk beleuchtet den Konflikt zwischen der traditionellen jüdischen Gedankenwelt und den aufklärerischen Paradigmen des Nationalismus, der auch heute noch zwischen säkularen und religiösen jüdischen Gruppen in Israel ausgetragen wird.

Clara Sophie Spohrer

Email schreiben

Jun.-Prof. Dr. Yemima Hadad

Email schreiben

Untersuchungen über die Invasivität von Arten in der Flora von Nigeria

Invasive Pflanzen sind vom Menschen eingeschleppte Arten, die negative Auswirkungen auf die neue Umgebung haben. Sie bedrohen die einheimische Flora, einzigartige Ökosysteme und können auch für den Menschen schädlich sein.

Dieses Projekt untersucht, welche Faktoren für die Invasivität von Arten in der nigerianischen Flora verantwortlich sind und wie einheimische Ökosysteme geschützt werden können. Mit Hilfe von Modellen sollen zukünftige Invasionen unter verschiedenen Klimawandelszenarien vorhergesagt werden, um Schutzmaßnahmen zu formulieren.

Darüber hinaus wird das Projekt die Wirksamkeit von Wiederbegrünungsinitiativen in der Sahelzone zur Verbesserung der Klimaresilienz im Norden Nigerias evaluieren. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, biologische Invasionen zu kontrollieren und die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen zu stärken, um ein nachhaltiges Umweltmanagement und den Erhalt der Biodiversität in der Region zu unterstützen.

Posttranslationale Protein-Modifikationen bei der Alzheimerschen und Parkinsonschen Erkrankung als pharmakologischer Angriffspunkt

Die Alzheimer-Krankheit (AD) und die Parkinson-Krankheit (PD) zählen zu den häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen und betreffen weltweit Millionen Menschen. Charakteristisch für beide Krankheiten ist die Ablagerung spezifischer Moleküle im Gehirn: Bei AD kommt es zur Ansammlung von Amyloid-beta (Aβ)-Peptiden, während bei PD vermehrt α-Synuclein (α-Syn)-Proteine auftreten.

Posttranslationale Modifikationen dieser Moleküle führen zur Bildung von Aβ- und α-Syn-Varianten, die in hohen Konzentrationen im Gehirn von Betroffenen vorkommen. Diese modifizierten Peptide zeigen eine verstärkte Neigung zur Aggregation, sind widerstandsfähiger gegen Abbauprozesse und weisen eine erhöhte Neurotoxizität auf.

Ziel dieses Projekts ist es, zu untersuchen, ob spezifische Enzyme diese Modifikationen abbauen und dadurch Aβ und α-Syn entgiften können. Diese Enzyme könnten somit vielversprechende Kandidaten für neue therapeutische Ansätze darstellen.

Die Rolle von Nme2 in der Homöostase hämatopoetischer Stammzellen

Dieses Projekt untersucht, wie das Protein Nme2 Blutstammzellen im Knochenmark beeinflusst und welche Bedeutung Veränderungen in der Mikroumgebung für Wachstum und Funktion der Zellen spielen. Nme2 verbindet vermutlich den Energiestatus der Stammzellen mit deren Fähigkeit, verschiedene Blutzelltypen zu bilden, und spielt eine Schlüsselrolle für die gesunde Blutbildung. Mit einem, speziell für diesen Zweck entwickelten, Lentivirus untersuchen wir, welche Proteine unter verschiedenen Energiebedingungen an Nme2 binden. Ziel ist es zu verstehen, wie Blutstammzellen gesteuert werden und inwiefern Veränderungen im Knochenmark zu Blutkrankheiten führen können. Die gewonnenen Erkenntnisse könnten neue Ansätze für gezielte Therapien bei Blutkrankheiten bieten und verdeutlichen, wie entscheidend die Knochenmarkumgebung für die Gesundheit und Funktion der Stammzellen ist.

Generative KI zur Aufwertung von Erdsystemdaten für zeitliche Vorhersagen

Zu den drängendsten Fragen unserer Zeit gehört ein tiefgreifendes Verständnis der Auswirkungen des Klimawandels, darunter extreme Wetterereignisse, Verlust der Artenvielfalt und gefährliche Umweltprozesse in Bodennähe. Um diese Ereignisse zu verstehen, werden Fernerkundungstechnologien, beispielsweise auf Satelliten, eingesetzt, um die Landoberfläche kontinuierlich auf verschiedene Messungen wie Temperatur oder Niederschlag zu überwachen. Auf diese Weise entstehen riesige Datenmengen. Künstliche Intelligenz (KI) und Big-Data-Analysen werden für die Verarbeitung dieser Daten immer wichtiger. Ziel unseres Projekts ist es, das Potenzial der Verwendung generativer KI (GAI) für

Vorhersage- und Prognoseaufgaben in den Erdsystemwissenschaften (ESS) zu erkunden und einen Vergleich mit numerischen Methoden und traditionellen Modellen auf Basis maschinellen Lernens anzustellen.

Künstliche Intelligenz für die Optimierung der automatischen Glykansynthese

Verzweigte Glykane kommen in allen lebenden Organismen vor und spielen eine entscheidende Rolle bei verschiedenen biologischen Prozessen, wie der Zell-Zell-Erkennung, der Funktion des Immunsystems und der Proteinfaltung. Aufgrund des erforderlichen Fachwissens, ist ihre komplizierte Synthese jedoch oft Experten vorbehalten. Daher ist das Ziel dieses Projekts, die Glykansynthese besser zugänglich zu machen und den Einstieg für Nicht-Experten zu erleichtern. Daher wollen wir zwei künstliche Intelligenz (KI) Werkzeuge entwickeln, um die automatische Glykansynthese (AGA) voranzubringen. Zum einen werden wir eine KI programmieren, die Syntheserouten für gegebene verzweigte Glykane vorschlägt. Zum anderen werden wir dieses Werkzeug mit maschinellem Lernen kombinieren, um ideale Reaktionsbedingungen vorherzusagen. Die Ergebnisse werden die niedrigschwellige Synthese und das Design von verzweigten Glykanen für ein breites Spektrum an Forschenden ermöglichen.

Begegnungen mit dem Fremden. Ein alteritätstheoretischer Ansatz zwischen Ethik und Ästhetik

Das Dissertationsprojekt zielt darauf ab, die Philosophen Theodor W. Adorno und Emmanuel Levinas in einen nachträglichen Dialog über die Erfahrung von Alterität in ästhetischen Erlebnissen mit Kunstwerken und in unmittelbaren menschlichen Interaktionen zu bringen. Die zentrale These des Dissertationsprojekts lautet, dass es Kunstwerke durch ihre einzigartige Beschaffenheit ermöglichen, Erfahrungen des Fremden in einer sicheren Umgebung zu machen. Dies könnte dazu beitragen, eine Toleranz für Ambiguität auszubilden – ein wichtiger Aspekt für Begegnungen mit dem Fremden in sozialen Interaktionen. Indem die Dissertation Adornos Ästhetik und Levinas Ethik in einen Dialog bringt, will sie die komplementären und doch widersprüchlichen Perspektiven der beiden miteinander verbinden. Während Adorno unzählige Texte über Kunstwerke und die Kunst im Allgemeinen verfasst hat und viel Hoffnung in die (avantgardistische) Kunst setzt, fehlt in seinem Werk eine ausgearbeitete Ethik. Hingegen stehen Levinas' Ausführungen zur Ästhetik weit hinter seiner Ethik zurück und sind überaus skeptisch gegenüber der Möglichkeit, Alteritätserfahrungen in der Kunst machen zu können.

Untersuchung peripherer TMS-Effekte - Wie bedingen periphere und transkranielle Effekte einander?

Die transkranielle Magnetstimulation (TMS) ist eine nicht-invasive Hirnstimulationstechnik, die im klinischen Alltag und in der Grundlagenforschung weit verbreitet ist. Als Forschungsinstrument hat sie das einzigartige Potenzial, vorübergehend kognitive Funktionen durch gezielte Einwirkung auf spezifische Gehirnareale zu beeinflussen (transkranieller Effekt). Dies ermöglicht die Untersuchung der kausalen Beteiligung verschiedener Hirnareale an diesen Funktionen. Neben diesen transkraniellen Effekten verursacht TMS auch Wahrnehmungen, wie z. B. Klickgeräusche, Hautempfindungen und damit verbundene Veränderungen der Aufmerksamkeit (periphere Effekte). Es hat sich gezeigt, dass diese peripheren Effekte zusätzlich kognitive Funktionen modulieren und möglicherweise transkranielle Effekte beeinflussen, wodurch die Interpretierbarkeit von Studienergebnissen eingeschränkt sein kann. Dieses Projekt soll die Beziehung zwischen transkraniellen und peripheren TMS-Effekten untersuchen und so zum Verständnis der Wirkungsmechanismen der TMS beitragen.

The development of social intelligence in three ungulate species: cattle (Bos taurus), pigs (Sus domesticus), and sheep (Ovis aries)

This project aims to gain a deeper understanding of the ontogenetic and evolutionary drivers of social intelligence in ungulates, with a focus on implications for animal welfare. Although ungulates play a key economic role for humans, their social behavior remains understudied, particularly how social skills develop throughout their lifespan. We will (1) assess individual developmental trajectories of socio-cognitive skills in different ungulate species, (2) link these trajectories to the ontogenetic context experienced and to the socio-ecological characteristics of the species, and (3) evaluate how these factors predict and mediate welfare. A comprehensive understanding of ungulate cognitive development during ontogeny will provide valuable insights on the way they perceive their environment and on the measures that most increase their welfare, and will contribute to shed light on the evolutionary origins of social cognition.

Grasländer im Fokus – Fernerkundung zur Analyse des Zusammenhangs zwischen Biodiversität und funktionalen Eigenschaften

Dieses Projekt nutzt Fernerkundungstechniken, um zu untersuchen, wie Pflanzendiversität die Reaktion von Graslandschaften auf den Klimawandel beeinflusst. Im Mittelpunkt stehen funktionelle Merkmale wie Blattwinkel und Blühbeginn. Graslandschaften sind essentiell für die Erhaltung der Biodiversität, Klimaregulierung und wichtige Ökosystemleistungen, weshalb sie anfällig für steigende Temperaturen und extreme Wetterereignisse sind. Die Studie versucht zu erkunden, inwiefern proximal sensing und machine learning Methoden zur Erfassung dieser Pflanzenmerkmale geeignet sind. Durch die Verfeinerung von Methoden zur automatischen Merkmalserkennung zielt die Forschung darauf ab, einen grundlegenden Ansatz zur Überwachung der Reaktionen von Graslandschaften auf Klimastressoren zu etablieren und einen Ausgangspunkt für zukünftige Anwendungen und umfassendere Studien zu bieten. Damit soll das Verständnis dafür gefördert werden, wie Biodiversität die Stabilität und Resilienz von Grasland-Ökosystemen in einem wandelnden Klima stärkt.

Storylines interner Klimavariabilität

Im Kontext des anthropogenen Klimawandels und der sich abzeichnenden Auswirkungen auf die Gesellschaft, wächst der Bedarf an praktikablen Klimainformationen für Anpassungsmaßnahmen, insbesondere auf regionaler Ebene und für die near-term Zukunft (10-20 Jahre). Jedoch sind verlässliche Vorhersagen auf diesen Skalen besonders herausfordernd und gekennzeichnet sowohl durch epistemische Unsicherheiten in der Reaktion auf den menschengemachten Klimawandel als auch durch aleatorische Unsicherheiten, die auf die interne Variabilität des Erdsystems zurückzuführen sind. Durch die Entwicklung von Storylines zur internen Variabilität und deren Anwendung auf regionale, near-term Klimaprognosen zielen wir darauf ab, die Treiber und Unsicherheiten des zeitnahen Wandels zu entwirren. Dadurch soll sowohl unser physikalisches Verständnis dieser Veränderungen als auch deren Kommunikation an relevante Stakeholdergruppen verbessert werden.

Julius Mex

Jun.-Prof. Marlene Kretschmer

Dr. Julia Mindlin

Geophysikalische Hinweise auf wasserwirtschaftliche Systeme der frühen Bronze- und Eisenzeit in den archäologischen Stätten von Bisya im Oman

Die archäologische Stätte Bisya/Salut liegt etwa 30 Kilometer südlich der historischen Stadt Bahla in einer Flussebene, in der zwei große Flusssysteme (Wadis) aufeinandertreffen und somit ein günstiges Gebiet für Oasen und Landwirtschaft bilden. Diese Region ist, abgesehen von wenigen Ausnahmen, seit dem vierten Jahrtausend v. Chr. besiedelt. Die Festung von Salut und ihre Umgebung werden zunehmend zu einem wichtigen Tourismusziel im Oman. Die hohe Konzentration an archäologischen Stätten und das noch unbekannte Ausmaß des historischen Wassermanagements machen diese Region interessant für geophysikalische und fernerkundliche Untersuchungen im geoarchäologischen Kontext. Dieses Pre-Doc-Projekt zielt darauf ab, Überreste des wasserwirtschaftlichen Systems der Bronze- und Eisenzeit zu identifizieren, wie z. B. Gräben, Kanäle, Brunnen, Falaj (sogenannte schwerkraftbetriebene Filtrationsgalerien zur Entwässerung von Grundwasser) sowie damit verbundene potenzielle Gärten und Häuser. Mithilfe geophysikalischer und fernerkundlicher Methoden werden die archäologischen und hydrogeologischen Merkmale charakterisiert, um die Grundlage für ein umfassenderes Promotionsprojekt zu schaffen.

Zwischen Universalismus und Partikularismus: Ein Dilemma überwinden

Das Prinzip der Universalität, das die gleiche Vernunftfähigkeit aller Menschen behauptet, wird durch die Partikularität der Urteile, die durch individuelle, historische und kulturelle Kontexte geprägt sind, in Frage gestellt. Der Universalismus wurde oft für partikulare Interessen instrumentalisiert, wie im Fall des Kolonialismus, der mit einer universalistischen, aber eindeutig europäischen Vorstellung von menschlichem Fortschritt und einer entsprechenden Vorstellung von Unterentwicklung gerechtfertigt wurde. Unser Projekt untersucht das Spannungsverhältnis zwischen Universalismus und Partikularismus.

Anhand klassischer Texte der europäischen Aufklärung und moderner kritischer Perspektiven wie der postkolonialen Theorien soll untersucht werden, wie Konzepte wie Menschenrechte, Fortschritt und ethische Werte artikuliert werden können, ohne in eurozentrische Tendenzen zu verfallen, und ob Universalität und Partikularität als komplementäre Aspekte des menschlichen sozialen Lebens verstanden werden können.

Hier haben wir Informationen zusammengestellt, die Sie während Ihrer Förderung durch den Pre-Doc Award unterstützen können.

Es gibt verschiedene Wege zur Finanzierung Ihrer Promotion. Neben einer eigenen Stelle, die durch eingeworbene Drittmittel Ihres Postdocs finanziert wird, können Sie sich auch selbst auf Förderung bewerben. Eine Reihe von Möglichkeiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

Auf der Internetseite Stipendiumplus finden sich Informationen zu Stiftungen, die auch Promotionsstipendien vergeben. Eine weitere Übersicht über Stipendien und Studienförderung durch Stiftungen finden Sie auf der Internetseite Stiftungssuche.

Auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulgesetzes und der Sächsischen Landesstipendienverordnung werden an unserer Universität Stipendien für die Promotionsförderung als Landesgraduiertenförderung vergeben.

Weitere wichtige Informationen finden Sie zudem auf den folgenden Seiten unserer Universität:

- Promotionsfinanzierung

- Beratung und Organisation

Auf unserer Homepage informieren wir Sie über die Möglichkeiten der Promotion an der Universität Leipzig und stellen Dokumente wie Promotionsordnungen bereit.

Ein umfassendes Informations- und Beratungsangebot zur Ihrer Promotion finden Sie auch über die Seite der Graduiertenakademie Leipzig.

Nationale und internationale Förderung

Im Dezernat Forschung und Transfer erhalten Sie Informationen und Beratung zu nationalen und internationalen Förderprogrammen und, bei Bedarf, auch Unterstützung bei der Antragstellung.

Predocs

Die internationale Doktorandeninitiative heißt alle neuen sowie zukünftigen Promovierenden herzlich willkommen.

Informationen über den ProRat (Promovierendenrat) finden sie im Intranet oder auf Facebook.

Postdocs

Der interdisziplinäre und internationale Postdoc Club trifft sich regelmäßig und bietet Raum, Veranstaltungen und Themen mitzugestalten.

Auch über die LinkedIn-Gruppe Postdocs in Leipzig bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich mit anderen Postdocs zu vernetzen.

Zahlreiche weitere Informationen für promovierte Forschende stellen wir auf der Seite des Leipzig Researcher Development Programme zur Verfügung.

Der Career Service unterstützt Sie bei Fragen zu Ihren beruflichen Perspektiven.

Die Fortbildungsdatenbank unserer Universität bündelt alle Weiterbildungsangebote diverser Stellen. Zudem erhalten Sie weiterführende Informationen wie z. B. zum Fortbildungszentrum des Freistaats Sachsen in Meißen, wo Sie kostenfrei alle Weiterbildungsangebote nutzen können.

Die Graduiertenakademie Leipzig ist die zentrale Einrichtung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der Universität Leipzig. Unter anderem finden Sie dort ein umfassendes Workshop-Programm.

Die Fremdsprachenangebote des Spracheninstituts richten sich an alle, die aus beruflichen oder privaten Gründen ihre Fremdsprachenkenntnisse erweitern und verbessern wollen.

Weitere Informationen für Postdocs stellen wir Ihnen hier zur Verfügung.