Sonderforschungsbereiche (SFB) und Transregios (TRR) setzen sich aus mehreren kooperierenden Teilprojekten zusammen, die von verschiedenen Fachbereichen an Universitäten und regionalen Forschungseinrichtungen durchgeführt werden. Sie haben eine maximale Laufzeit von zwölf Jahren, was den Wissenschaftler:innen die Planung und Umsetzung anspruchsvoller Forschungsprojekte ermöglicht. Transregios unterscheiden sich von SFB in der Regel dadurch, dass zwei oder drei Universitäten einen gemeinsamen Antrag stellen und bis zu einem Drittel der Forschung durch außeruniversitäre Einrichtungen erfolgt.

Sonderforschungsbereiche und Transregios mit Sprecherschaft der Universität Leipzig:

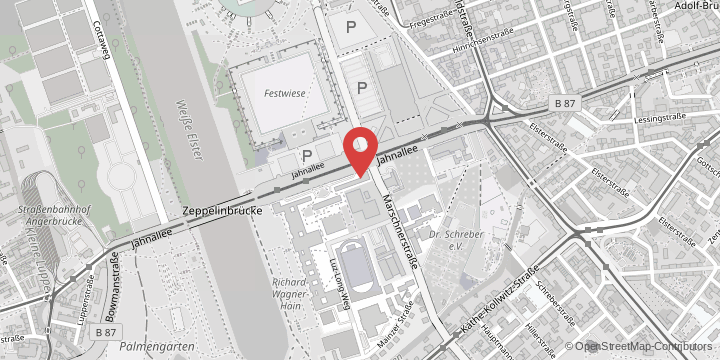

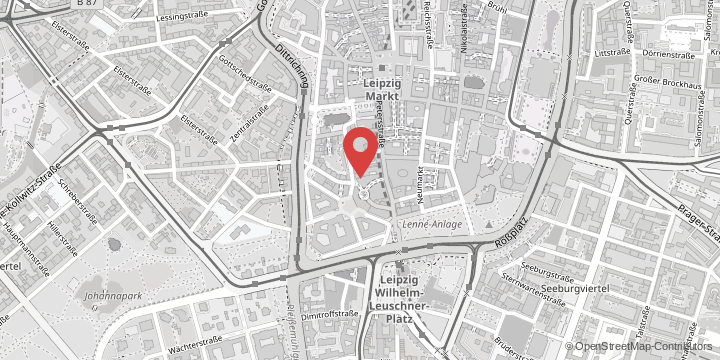

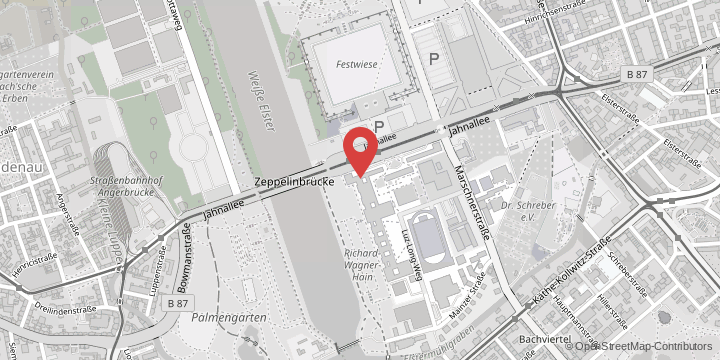

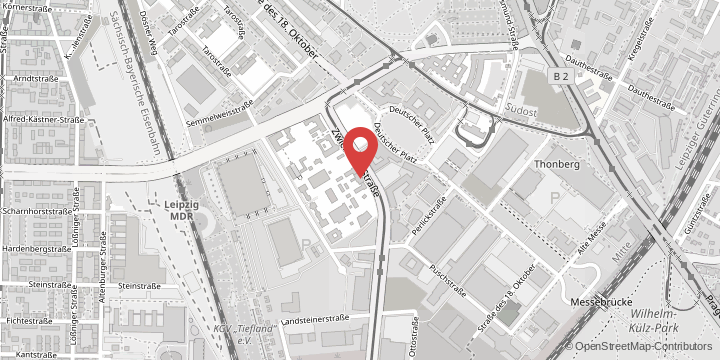

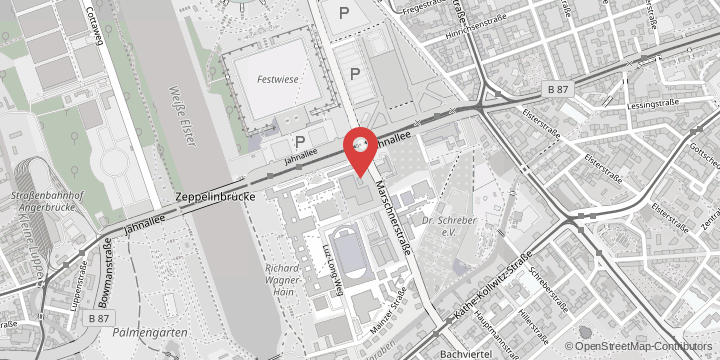

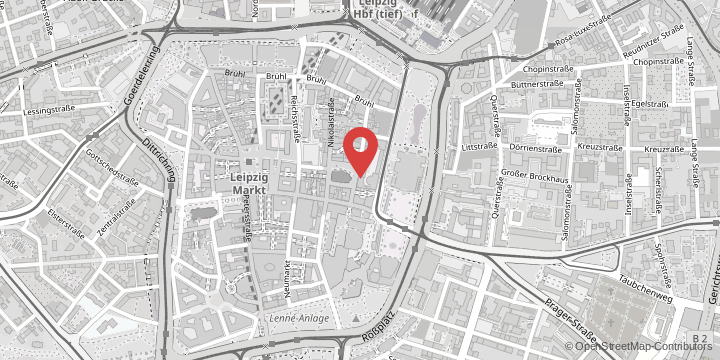

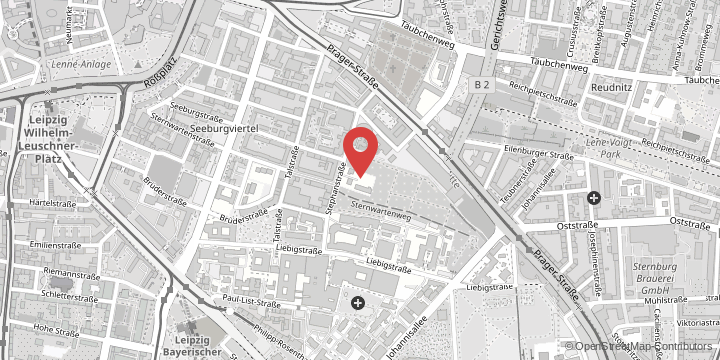

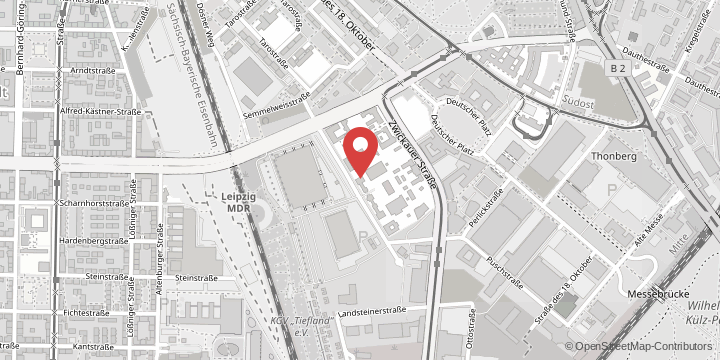

Seit 2013 untersucht der Sonderforschungsbereich „Mechanismen der Adipositas“ drei zentrale Forschungsschwerpunkte: Überernährung, Fetteinlagerungen und Entzündung des Fettgewebes sowie die veränderte Adipokinsekretion. In Kooperation mit ihren drei Partnereinrichtungen, dem Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und der Ben-Gurion-Universität des Negev (Israel), streben die Forschenden danach, zum Verständnis dieser multifaktoriellen und gesellschaftlich relevanten Erkrankung Adipositas beizutragen. Die Absolventinnen und Absolventen des integrierten Graduiertenkollegs „Obesity Mechanisms“ eignen sich die gewonnen Erkenntnisse der Adipositasforschung sowie zusätzliche, praktische Fähigkeiten an, was sie für eine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere rüstet.

Das Kompetenzzentrum „Adipositas verstehen“ bündelt die interdisziplinäre Forschung zu der Zivilisationskrankheit an der Universität Leipzig, um solide Konzepte im Umgang mit der der gesellschaftlichen Herausforderung Adipositas zu entwickeln.

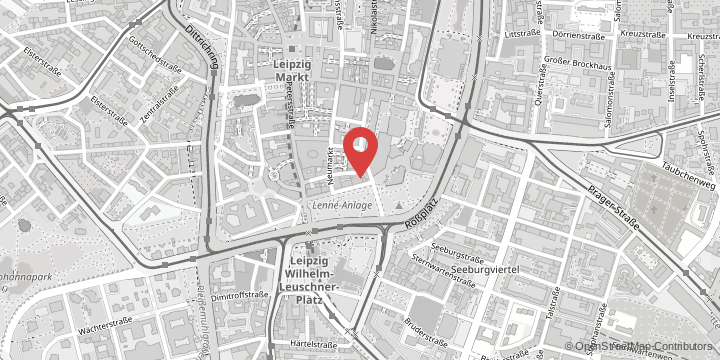

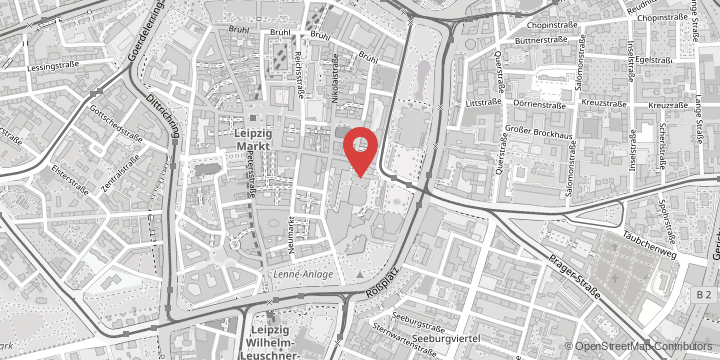

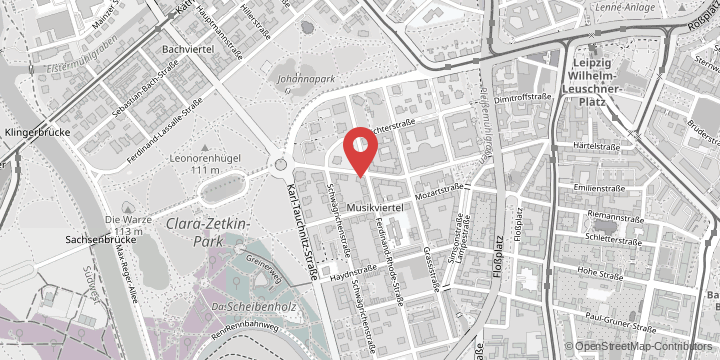

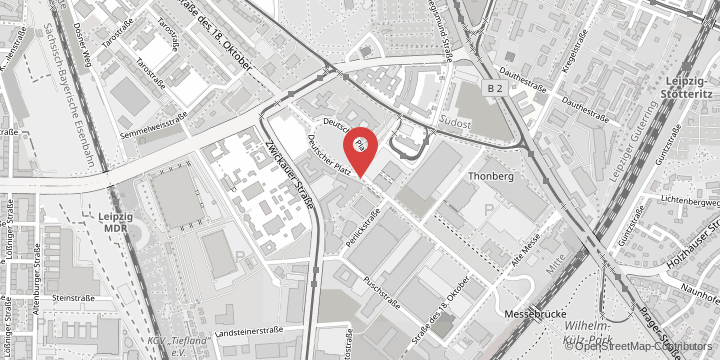

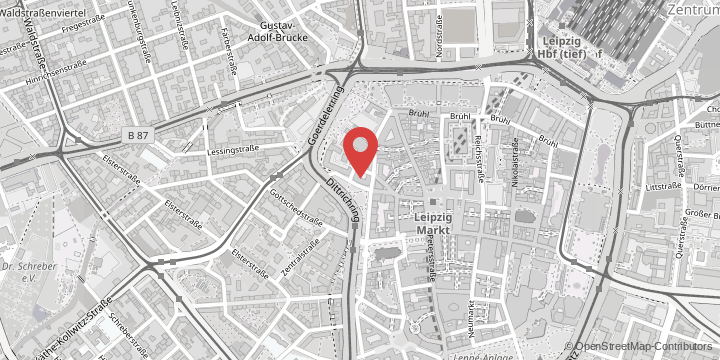

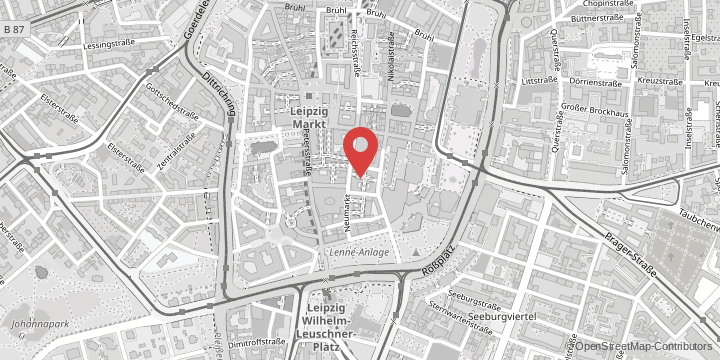

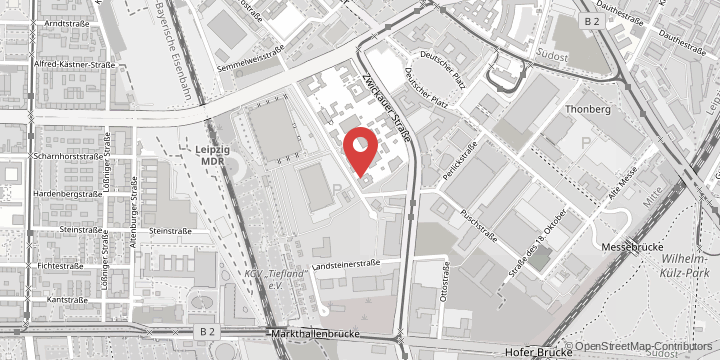

Der Sonderforschungsbereich „Verräumlichungsprozesse unter Globalisierungsbedingungen“ erforscht erstens das Zustandekommen von Raumformaten – die Ergebnisse räumlichen Handelns einzelner Akteursgruppen, wie etwa Territorien, Netzwerke, Ketten, Enklaven, Korridore oder (Sonder-)Zonen. Zweitens zielt der Sonderforschungsbereich darauf ab, die Kombination dieser Raumformate zu komplexen Raumordnungen und deren historischen Wandel seit dem 18. Jahrhundert unter modernen Globalisierungsbedingungen zu verstehen. Das Verbundprojekt ist gleichzeitig Teil des übergreifenden Forschungsprogramms des Leipzig Research Centre Global Dynamics (ReCentGlobe) und beinhaltet ein integriertes Graduiertenkolleg, das als Verbindungsglied zwischen wissenschaftlicher Ausbildung und interdisziplinärer Forschung fungiert.

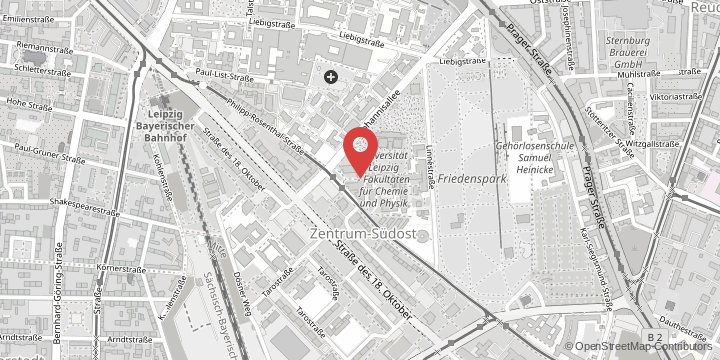

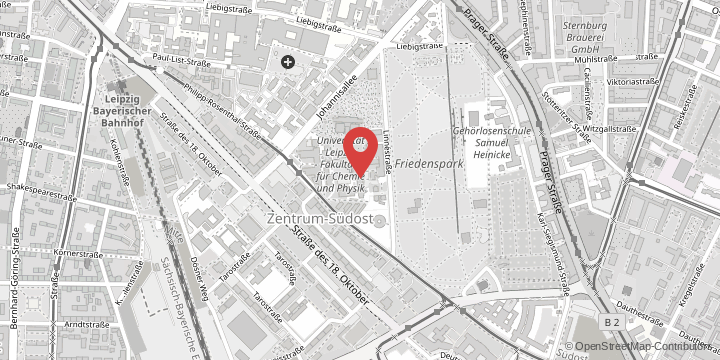

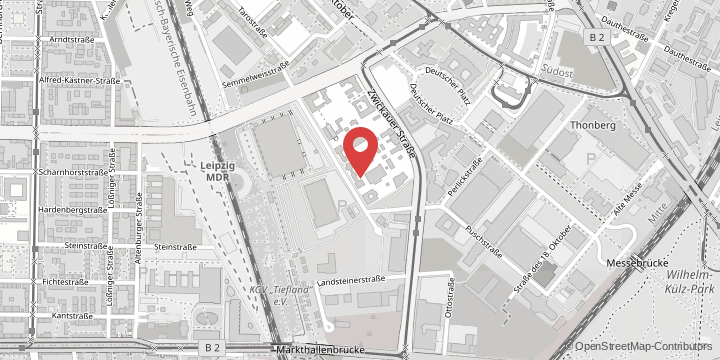

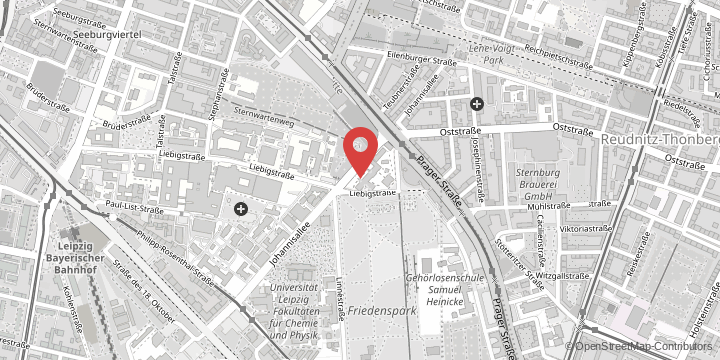

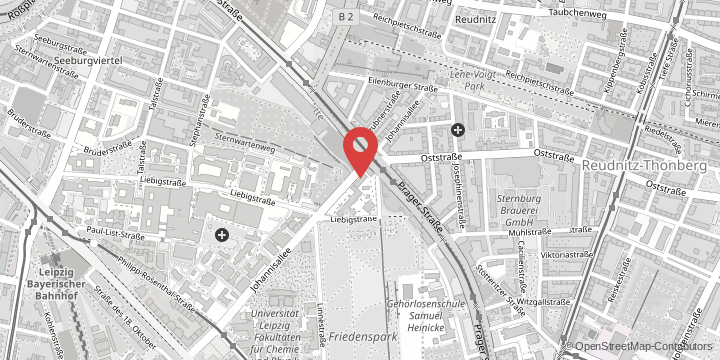

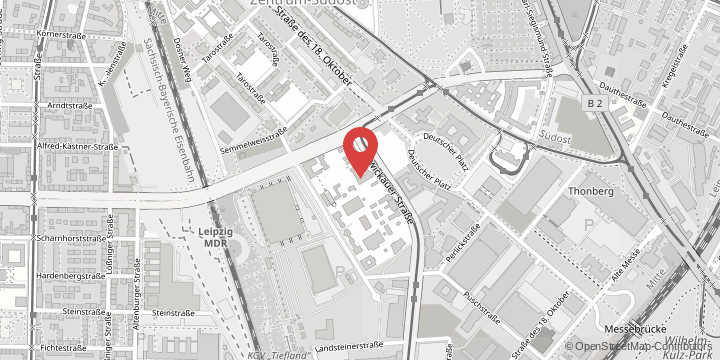

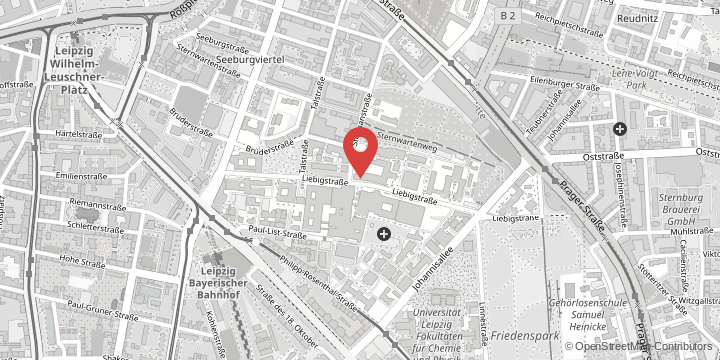

Zellen kommunizieren untereinander und mit ihrer Umwelt über Rezeptoren. Die G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs) sind die größte Gruppe der Membranrezeptoren und kommen in fast allen Lebewesen vor. Im Sonderforschungsbereich 1423 „Strukturelle Dynamik der GPCR-Aktivierung und Signaltransduktion“ untersuchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Lebenswissenschaften, der Medizin, der Pharmazie und der Bioinformatik unserer Universität die Wechselwirkungen von bislang wenig erforschten GPCRs, den Peptidrezeptoren und den Adhäsionsrezeptoren, zusammen mit ihren Partnern an der Charité – Universitätsmedizin Berlin, am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft sowie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Ziel des SFBs ist es, die dynamischen Strukturzustände dieser GPCRs aufzuklären, um ihre Funktionen zu verstehen. Damit könnten für diese Klasse der GPCRs neuartige Therapeutika entwickelt werden. Promovierende des SFBs werden in seinem integrierten Graduiertenkolleg ausgebildet.

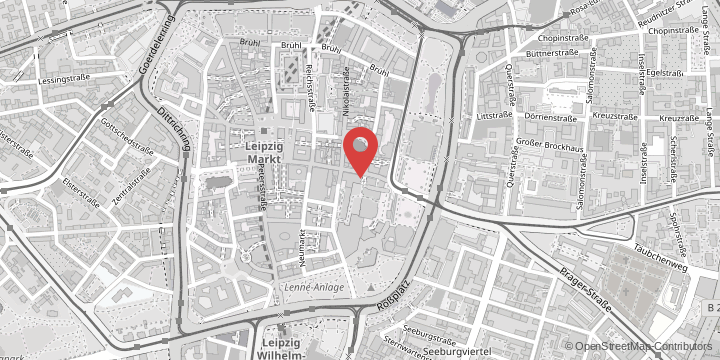

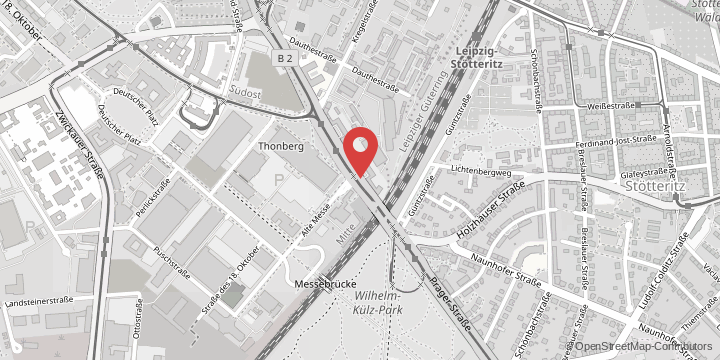

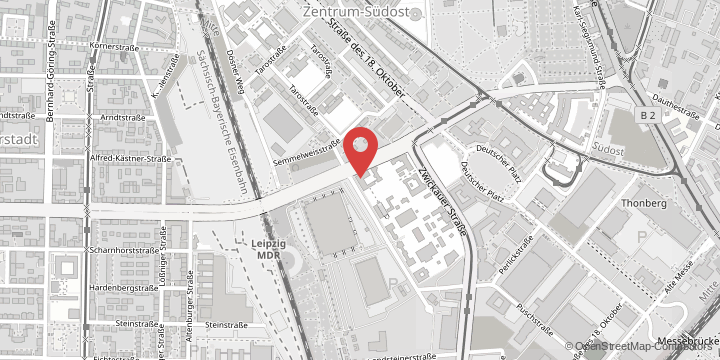

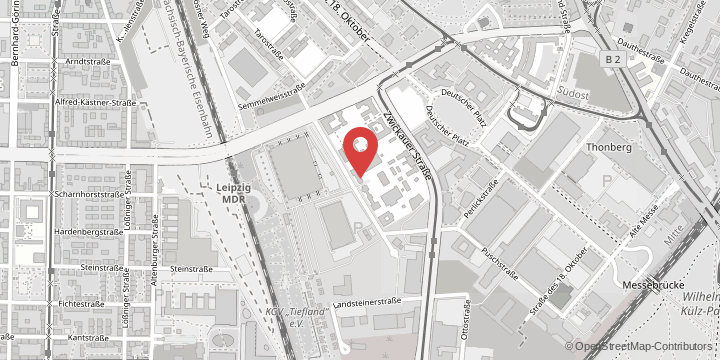

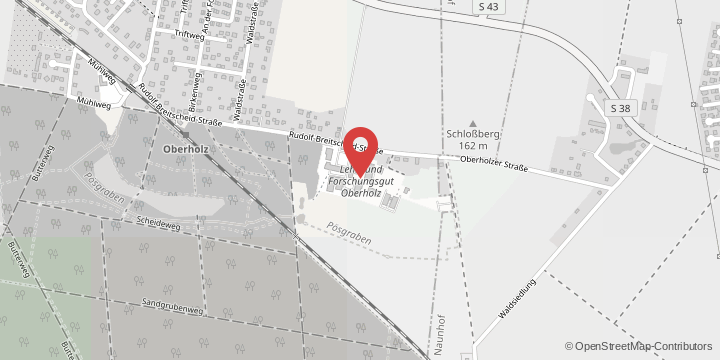

Mit dem Transregio 172 forschen wir erstmals in Deutschland systematisch und im großen Maßstab auf dem Gebiet der „Arktischen Verstärkungen (AC)³“. Ziel der breit angelegten Forschungskooperation mit der Universität Bremen, der Universität zu Köln, dem Alfred-Wegener-Institut und dem Leibniz-Institut für Troposphärenforschung ist es, die Klimaentwicklung in der Arktis mit verschiedenen Methoden und über längere Zeiträume zu beobachten. Anhand der Beobachtungen von Messinstrumenten auf Satelliten, Flugzeugen, luftgetragenen Ballonplattformen, Forschungsschiffen und der Ergebnisse ausgewählter bodengebundener Mess-Stationen entwickeln die Forschenden Modelle zur verlässlichen Vorhersage der beobachteten Erwärmung in der Arktis.

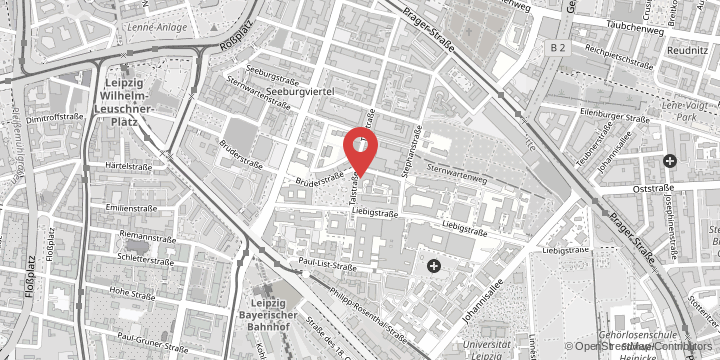

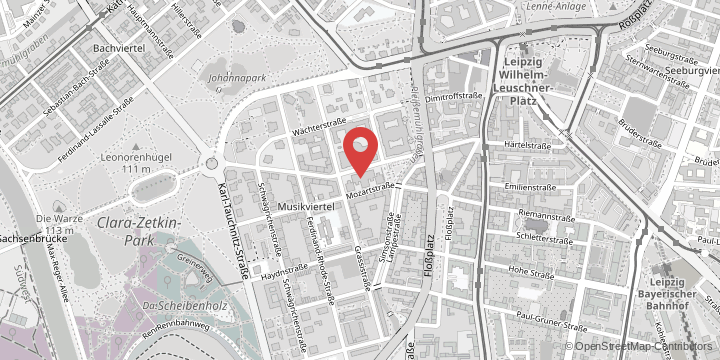

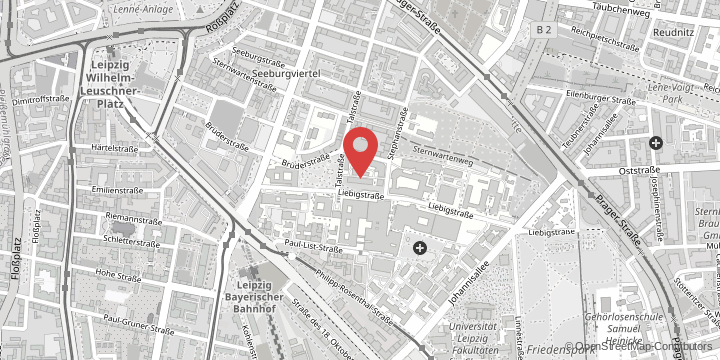

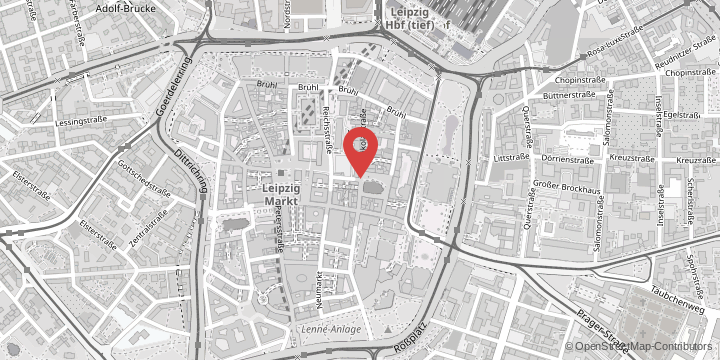

Der Transregio 386 HYP*MOL möchte die Felder der magnetischen Resonanz, der Spintronik und der Spin-Chemie zusammenführen. Wissenschaflterinnen und Wissenschaftler der Universität Leipzig und der Technischen Universität Chemnitz untersuchen gemeinsam mit weiteren Partnern das Phänomen der Hyperpolarisation, die kontrollierte Erzeugung einer kurzlebigen Spin-Ordnung von Elektronen oder magnetischen Kernen. Sie tragen so zum grundlegenden Verständnis der Erzeugung von Elektron- und Kernspin-Hyperpolarisation, ihres Transports durch molekulare Strukturen und ihrer Kontrolle bei. Professor Jörg Matysik vom Institut für Analytische Chemie der UL leitet den Forschungsverbund gemeinsam mit der Co-Sprecherin Professorin Georgeta Salvan vom Institut für Physik der TUC.

Sonderforschungsbereiche und Transregios mit Beteiligung der Universität Leipzig als Projektpartnerin:

Chemische Mediatoren spielen in vielen Lebensräumen von Artengemeinschaften eine Schlüsselrolle. Der Sonderforschungsbereich 1127 – koordiniert durch die Universität Jena – erforscht fundamentale Kontrollmechanismen in komplexen Biosystemen, um Wirkung und Wirkorte der Mediatoren aufzuklären und so langfristig gezielt komplexe Biosysteme manipulieren zu können.

Doktor Severin Sasso vom Institut für Biologie der Universität Leipzig ist Co-Leiter eines Teilprojekts mit Fokus auf die Identifikation von neuen Sekundärmetaboliten und ihren Interaktionen zwischen Chlamydomonas reinhardtii und anderen Mikroorganismen.

Der Sonderforschungsbereich 1320 "Wissenschaft der Alltagsaktivitäten – Analytische und generative Modellierung" (EASE), koordiniert von Professor Michael Beetz von der Universität Bremen, erforscht einen neuen Ansatz in der Grundlagenforschung zu den Prinzipien der menschlichen Informationsverarbeitung. Ziel ist es informationsverarbeitender Modelle zu entwickeln, mit denen autonome Roboter in die Lage versetzt werden können, Alltagsaktivitäten in vollem Umfang zu beherrschen.

Herr Professor Carsten Lutz vom Institut für Informatik forscht im Vorhaben zu Ontologien mit Abstraktion.

Der Sonderforschungsbereich 1140 „Hybride Gesellschaften: Menschen in Interaktion mit verkörperten Technologien“, den die Technische Universität Chemnitz koordiniert, erforscht mit einem interdisziplinären Team die Bedingungen für ein erfolgreiches Zusammensein von Menschen und Maschinen im öffentlichen Raum.

Professor Christian Pentzold vom Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft leitet das Teilprojekt Ö – Öffentlichkeitsarbeit zum Thema „Erkennen, Bewerten und Umgehen mit verkörperten Technologien“. Das Projekt richtet sich an Kernsegmente der sich wandelnden Gesellschaft. Es bietet kommunikative Schnittstellen zu drei Hauptzielgruppen: der allgemeinen Laienöffentlichkeit, politischen Akteuren und Industrievertretern.

Im Sonderforschungsbereich 1083 „Struktur und Dynamik innerer Grenzflächen“ erforschen Chemiker:innen gemeinsam mit Physiker:innen Festkörper und Festkörper-Grenzflächen einer Vielzahl von organischen und anorganischen Materialien, um ein detailliertes mikroskopisches Verständnis der chemischen Bindung, der elektronischen Kopplung und der Dynamik des Energietransfers für Modellsysteme verschiedener Klassen von Hetero-Grenzflächen zu erreichen.

Professor Ralf Tonner, Institut für Theoretische Chemie, bearbeitet das Teilprojekt zu „Unified density functional description of bonding and interaction at inorganic/organic interfaces“.

Die soziale und sozioökonomische Relevanz regenerativer Therapien steigt mit dem rapiden Alterungsprozess der europäischen Bevölkerung konstant an. Das Forschungsvorhaben „ELAINE“ – geleitet durch die Universität Rostock – konzentriert sich auf neuartige, elektrisch aktive Implantate, die für die Regeneration von Knochen und Knorpeln eingesetzt werden sollen.

Professorin Angelika Richter vom Institut für Pharmakologie, Pharmazie und Toxikologie der Universität Leipzig ist Co-Leiterin eines Teilprojekts mit Fokus auf tiefe Hirnstimulation in Dystonie-Modellen.

Der Sonderforschungsbereich / Transregio 325 „Kontrolle der chemischen Photokatalyse durch Molekülverbände“ hat zum Ziel, eine neue Generation photokatalytischer Systeme für die organische Synthese durch Kontrolle der Wechselwirkungen zwischen dem Katalysator und den Reaktionspartnern zu entwickeln. Langfristig will er zur weiteren Einsparung von Energie und Ressourcen bei lichtgetriebenen Reaktionen beitragen. Professor Thorsten Bach von der Technischen Universität München ist Sprecher des Transregios.

Die Professorinnen Tanja Gulder und Kirsten Zeitler vom Institut für Organische Chemie der Universität Leipzig sind jeweils mit einem Teilprojekt beteiligt.

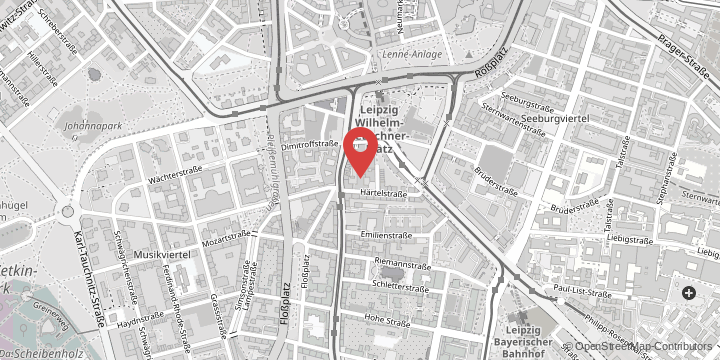

Der Transregio 294 "Strukturwandel des Eigentums", koordiniert von Professor Hartmut Rosa von der Friedrich-Schiller Universität Jena, erforscht in einem interdisziplinären Setting, die gesellschaftstheoretische Perspektive auf Eigentum (zurück-)gewinnen und den angenommenen Strukturwandel empirisch zu untersuchen.

Dr. Lars Vogel vom Institut für Politikwissenschaft forscht hierin zu ökonomischem Eigentum und politischer (Un-)Gleichheit als elitensoziologische Analyse.

Im SFB Transregio 296 "Lokale Kontrolle der Schilddrüsenhormonwirkung" widmen sich Forschende sich der Fragestellung, welche Komponenten die Organhomöostase kontrollieren und inwieweit eine Änderung Erkrankungen beeinflusst. Das interdisziplinäres Konsortium mit Sprecherschaft an der Universität Duisburg-Essen verfügt über eine weltweit einzigartige Sammlung von Mausmodellen zu allen Schlüsselkomponenten, sowie krankheitsspezifische Modelle und Patientenkohorten. Innovative Technologien zur gezielten Modulation des lokalen Schilddrüsenhormon-Gewebsstatus werden eingesetzt.

Am Institut für Anatomie untersucht Professor Ingo Bechmann im Teilprojekt P03 "Transporterexpression und TH-Wirkung im Gehirn" den Monocarboxylat-Transporter 8, einen spezifischen Transporter für Schilddrüsenhormone im Gehirn.

TRP-Kanäle (Englisch: transient receptor potential channels) bilden eine vielgliedrige Proteinfamilie mit vielen bedeutenden Funktionen als zelluläre Sensoren und Effektoren. TRP-Proteine kontrollieren damit ein außerordentlich breites Spektrum an homöostatisch-physiologischen Funktionen. Der Transregio 152 „Steuerung der Körperhomöostase durch TRP-Kanal-Module“ arbeitet an einer Re-Klassifikation und Neudefinition der bekannten TRP-Kanäle. Das Ergebnis sind neue Wege und fallspezifische Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krankheiten in Zusammenhang mit dysfunktionalen TRP-Proteinen.

Professor Michael Schäfer vom Rudolf-Boehm-Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Leipzig unterstützt die federführende Ludwig-Maximilians-Universität München mit einem Teilprojekt, das den Einfluss von wirkstoffähnlichen Verbindungen auf Krankheiten mit TRP-Kanal-Zusammenhängen untersucht.

Der Transregio 360 "Eingeschränkte Quantenmaterie", Sprecher István Kézsmárki von der Universität Augsburg, möchte das grundlegende Verständnis von Quantenmaterie vorantreiben und die Nutzung von Einschränkungen zur Erzeugung neuartiger Quantenzustände ermöglichen.

Professor Alexander Tsirlin vom Felix-Bloch-Institut für Festkörperphysik forscht hierin im Teilprojekt "Dynamik seltenerdbasierter frustrierter Magnete".