Newsletter

Newsletter für Mitarbeitende 23/2022 |

|

|

|

|

| Das war 2022 an der Universität Leipzig |

|

Ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu – höchste Zeit, um 2022 in bewegten Bildern, interessanten O-Tönen und resümierenden Zeilen Revue passieren zu lassen: mit dem neuen Jahresrückblick der Universität Leipzig.

Zum Jahresrückblick

|

|

|

|

|

| Besetzung des Audimax: Universitätsleitung sucht das Gespräch |

|

Am Montagnachmittag haben Klimaaktivist:innen der Gruppe "End Fossil: Occupy!" das Audimax der Universität Leipzig besetzt. Es waren zunächst rund 20 Personen vor Ort. Morgen Vormittag werden Gespräche mit Vertretern der Universitätsleitung stattfinden. Die Aktivist:innen fordern die Universität unter anderem dazu auf, bis 2030 klimaneutral zu werden.

Mehr erfahren

|

|

|

|

|

| Das war der Dies academicus 2022 |

|

613 Jahre alt und vielfältig und bunt wie immer – unsere Alma mater Lipsiensis feierte ihren Geburtstag am 2. Dezember 2022 mit einem bunten Programm und über 50 Veranstaltungen. Die Universitätsgesellschaft – Freunde und Förderer der Universität Leipzig vergab wieder zahlreiche Preise für besonderes Engagement im Studium, Lehre, Transfer und weiteren Aufgabengebieten. Der Jahresempfang der Universität rundete den Tag ab.

Mehr erfahren

|

|

|

|

|

|

| Neue Direktorin der Universitätsbibliothek in Amt eingeführt |

|

Dr. Anne Lipp ist am vergangenen Freitag (9. Dezember) feierlich in ihr Amt als neue Direktorin der Universitätsbibliothek Leipzig (UBL) eingeführt worden. Sie ist die erste Frau an der Spitze der 1543 gegründeten Bibliothek. Die 54-Jährige tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider an, der im März dieses Jahres in den Ruhestand gegangen ist.

zur pressemitteilung

zum Blogbeitrag der UBL

|

|

|

|

|

|

| Fettkiller: Walnüsse, grüner Tee und Wasserlinsen |

| Bauchfett ist ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko. Das sogenannte viszerale Fett steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung von Herzerkrankungen, Diabetes und Bluthochdruck. Nun entdeckte ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der Medizinischen Fakultät… |

Mehr erfahren  |

|

|

|

|

|

| Auftrag zur Entwicklung von Quantencomputern |

| Am Dies academicus war das Interesse am mobilen Quantencomputer der Firma SaxonQ groß: Prof. Dr. Jan Meijer vom Felix-Bloch-Institut für Festkörperphysik stellte seine Funktionsweise in der gleich zweimal vollbesetzten Galerie im Neuen Augusteum vor. Meijer und das… |

Mehr erfahren  |

|

|

|

|

|

| Mit den Klimakids die Klimakrise in der Grundschule diskutieren |

| Ellist, Youlaf, Mo und Stewa gehen noch in die Grundschule, aber sie diskutieren bereits mit Wissenschaftler:innen über Klimaforschung, gehen zu Demonstrationen für den Klimaschutz und finden Lösungen für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Die vier Kinder sind die fiktiven… |

Mehr erfahren  |

|

|

|

|

|

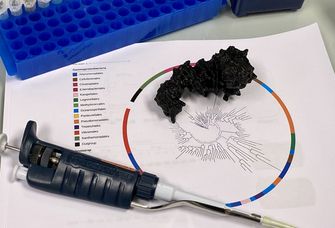

| Zwei Milliarden Jahre altes Enzym rekonstruiert |

| Grundlagenforscher:innen der Universität Leipzig haben ein Rätsel in der Evolution von bakteriellen Enzymen gelöst. Durch die Rekonstruktion eines Kandidaten für eine spezielle RNA-Polymerase, wie sie vor etwa zwei Milliarden Jahren existierte, konnten sie eine bislang… |

Mehr erfahren  |

|

|

|

|

|

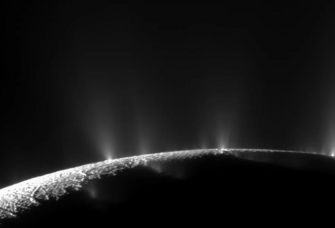

| Weltraummissionen: Bausteine des Lebens auf Eismonden technisch nachweisbar |

| Technisch wäre es für zukünftige Weltraummissionen möglich, DNA, Lipide und andere bakterielle Bestandteile auf Eismonden mit einem Ozean unter dem Eis in unserem Sonnensystem nachzuweisen – vorausgesetzt, diese Bausteine des Lebens existieren jenseits der Erde. Zu diesem… |

Mehr erfahren  |

|

|

|

|

|

| "Die schönste Art, mit- und voneinander zu lernen" |

|

Das zentrale Mentoringprogramm „Inspiration – Qualifizierung – Vernetzung“ der Universität Leipzig wurde am Dies academicus 2022 mit dem Hauptpreis für besonderes Engagement im Transfer seitens der Universitätsgesellschaft gewürdigt. Im Interview berichten die aktuellen Projektleiterinnen Christin Kieling und Susanne Benko von ihren Erfahrungen bei der Initiierung und Umsetzung des Programms, an dem mittlerweile schon 225 Tandems teilgenommen haben.

Mehr erfahren

|

|

|

|

|

| Team „Im Namen des Volkes” mit Preis ausgezeichnet |

|

Für ihre interdisziplinäre Tagung „Im Namen des Volkes – Zur Kritik politischer Repräsentation“ wurden vier Studierende der Rechtswissenschaft und weiterer Studiengänge von der Universitätsgesellschaft mit dem Hauptpreis für besonderes Engagement in der Kategorie „Studium“ ausgezeichnet.

Mehr erfahren

|

|

|

|

| Jetzt für das t.e.a.m.-Programm bewerben |

|

Noch bis zum 5. Februar 2023 sind Bewerbungen für das t.e.a.m.-Programm möglich. Es bietet Studentinnen, Promovendinnen, Postdoktorandinnen, Habilitandinnen und Juniorprofessorinnen in verschiedenen Programmlinien ein abgestimmtes Mentoring, Workshops und Vernetzungsmöglichkeiten.

mehr erfahren

|

|

|

|

|

| Prorektor Middell zu Ukraine-Initiativen: Beeindruckende Vielfalt, herausforderndes 2023 |

|

Der Angriff Russlands auf die Ukraine und seine Auswirkungen haben auch an der Universität Leipzig das Jahr 2022 geprägt. Im Interview mit dem Universitätsmagazin zieht Prof. Dr. Matthias Middell, Prorektor für Campusentwicklung: Kooperation und Internationalisierung, eine Zwischenbilanz und blickt auf 2023 voraus.

Mehr erfahren

|

|

|

|

|

|

| Weihnachtskarte der Universität ab sofort erhältlich |

|

Ab sofort kann die Weihnachtskarte unserer Universität im Kreller Onlineshop bestellt werden. Der Kalender wurde von der Stabsstelle Universitätskommunikation gestaltet und beinhaltet auch einen Kalender für 2023.

Mehr erfahren  (Interner Link) (Interner Link)

|

|

|

|

|

| Informationen zum Auslaufen des WebVPN |

|

Zum 1. Januar 2023 wird der Zugang zum Uni-Netz per WebVPN eingestellt. Das Universitätsrechenzentrum hat auf seiner Seite alle wichtigen Informationen hierzu zusammengestellt und erklärt, wie und warum Mitarbeitende und Studierende nun einen vollwertigen VPN-Zugang (z.B. mit der VPN-Software Anyconnect von Cisco) nutzen sollten.

Mehr erfahren

|

|

|

|

|

| Phishing-E-Mails: Digitale Selbstverteidigung in der Vorweihnachtszeit |

|

In der (Vor-)Weihnachtszeit wird viel geshoppt, viel im Internet bestellt, viel geschenkt. Spendenaktionen finden statt, zum Beispiel auch per Email. Auch Kriminelle nutzen die Zeit, um gefährliche Nachrichten zu verbreiten. Wie können Sie gefälschte E-Mails erkennen, die Ihre Daten abgreifen wollen?

mehr erfahren  (Interner Link) (Interner Link)

|

|

|

|

|

| Aus dem Senat: Nachhaltigkeitskommission und -manager kommen – Tag der Lehre am 14. Juni 2023 |

|

Die Dezembersitzung des Senats wurde vom Thema Nachhaltigkeit bestimmt. Zudem beschloss das Gremium, dass der nächste Tag der Lehre am 14. Juni 2023 stattfinden wird und an dem Programm teilnehmende Studierende und Lehrkräfte unter Umständen von der Lehrpflicht befreit werden.

mehr erfahren

|

|

|

|

|

| Seit 1. Dezember 2022: Neue Schwerbehindertenvertretung |

|

Die Universität Leipzig hat seit dem 1. Dezember 2022 eine neu gewählte Schwerbehindertenvertretung (SBV). Schwerbehindertenvertrauensfrau ist Carolin Werner, seit Januar 2000 Fremdsprachensekretärin in der Stabsstelle Internationales. Unterstützt wird sie von sechs Stellvertreter:innen.

mehr erfahren

|

|

|

|

|

|

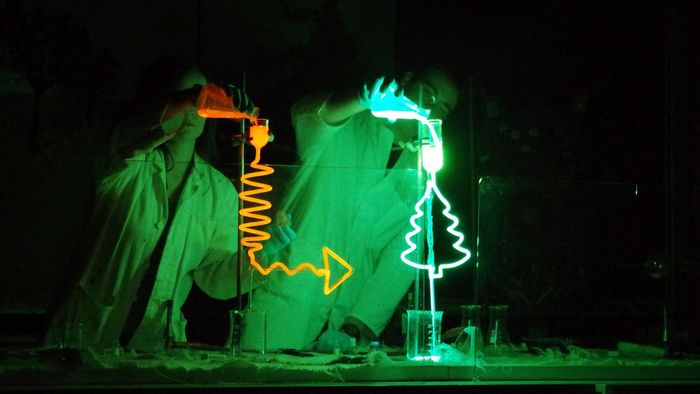

| Weihnachtsvorlesungen der Naturwissenschaftler:innen starten am 15. Dezember |

| Nach der pandemiebedingten zweijährigen Pause lassen es die Naturwissenschaftler:innen der Universität bei ihren beliebten Weihnachtsvorlesungen in diesem Jahr wieder richtig krachen. Los geht es am 15. Dezember um 9:15 Uhr im großen Hörsaal der Physik in der Linnéstraße 5… |

Mehr erfahren  |

|

|

|

|

| |

|

Dies ist der letzte Newsletter des Jahres 2022. Die nächste Ausgabe erscheint am 10. Januar 2023. Wir wünschen allen Mitarbeitenden der Universität Leipzig ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Team der Stabsstelle Universitätskommunikation

|

|

|

|

Kontakt Stabsstelle Universitätskommunikation

Medienredaktion

Goethestr. 6

04109 Leipzig

E-Mail: presse(at)uni-leipzig.de

Telefon: +49 (0) 341 97-35025 |

|

|

|

|

|

|